Перейти к:

Угрозы и риски здоровью при чрезвычайных ситуациях: медико-биологические, прогнозноаналитические и математические аспекты

https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-4-13-20

Аннотация

Введение. Методология оценки угроз и рисков здоровью становится все более востребованной в решении задач государственного управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. Развиваются новые медико-биологические, прогнозно-аналитические и математические подходы к оценке и анализу угроз и рисков здоровью при чрезвычайных ситуациях (ЧС), в том числе в рамках мониторинга биологических рисков. Появляется необходимость научно обоснованного рассмотрения указанной проблематики, используя в едином комплексе знания из различных научных областей, включая медицину, биологию, управление, прогнозирование, социологию, математику (теорию вероятностей, теорию множеств, теорию меры и др.). Для решения этой задачи авторы в процессе исследования основывались на принципе конвергентного подхода, уделяя особое внимание роли эффективного управления угрозами и рисками, которое оказывает существенное влияние на качество жизни людей, попадающих под воздействие неблагоприятных факторов при ЧС.

Цель. Совершенствование технологии анализа и прогнозирования угроз и рисков здоровью человека при чрезвычайных ситуациях на основе конвергентного мультидисциплинарного подхода.

Материалы и методы. В качестве основы для анализа нормативно-правовых материалов использовалась созданная в ФГБУ «ЦСП» ФМБА России база данных «Нормативные правовые акты радиационного, химического и биологического мониторинга». Информационной платформой для исследовательской работы послужила информационная система Федерального информационно-аналитического центра мониторинга биологических рисков ФМБА России, агрегирующая данные мониторинга биологических рисков, относящихся к компетенции ФМБА России. Для научного обоснования прогнозно-аналитической части исследования использовалась созданная в ФГБУ «ЦСП» ФМБА России база данных «Методы научного прогнозирования», содержащая систематизированную методологическую прогностическую информацию. К методам теоретического уровня, использованным в исследовании, относятся логические методы (анализ и синтез знаний, метод аналогий), математические методы (моделирования, теории вероятностей, теории меры, графов, множеств) и метод теоретического обобщения.

Результаты. В ходе исследования обобщены и систематизированы существующие подходы к оценке угроз и рисков здоровью, возникающие при чрезвычайных ситуациях, рассмотрены их основные характеристики и ключевые параметры. Проанализированы фазы процесса, связанного с возникновением угроз и рисков здоровью, и особенности управления ими. Изложены прогнозно-аналитические и математические аспекты рассматриваемой проблематики на примере алгоритма прогнозно-аналитического расчета показателей, характеризующих ресурсную возможность и готовность системы здравоохранения к адекватному ответу на угрозу биологического характера. Произведен расчет потребности коечного фонда медицинских организаций и аппаратов искусственной вентиляции легких при эпидемии, вычислены конечные значения. Констатировано, что рассмотрение вышеперечисленных вопросов на основе комплексного конвергентного подхода формирует предпосылки для реализации эффективного управления угрозами и рисками здоровью при чрезвычайных ситуациях.

Выводы. Прогнозно-аналитические подходы базируются на передовых идеях и механизмах, включая риск-ориентированные технологии, цифровую паспортизацию территорий и объектов, активное использование геоинформационных разработок, методики оценки на базе сопряжения расчетных и натурных данных, ситуационное моделирование при изменяющихся или задаваемых условиях, учет факторов сочетанного воздействия и т. д. Характеризуя риск через меру опасности здоровью, сочетающую вероятность реализации угроз здоровью при ЧС и последствия поражающих воздействий для жизни и здоровья, авторы определяют значение риска как математическое ожидание произведения функции оценки ущерба (последствий) здоровью организма/населения и вероятности совокупного воздействия поражающих факторов ЧС.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мельников О.А., Краевой С.А., Болехан В.Н. Угрозы и риски здоровью при чрезвычайных ситуациях: медико-биологические, прогнозноаналитические и математические аспекты. Медицина экстремальных ситуаций. 2024;26(4):13-20. https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-4-13-20

For citation:

Melnikov O.A., Kraevoy S.A., Bolekhan V.N. Threats and risks to health in emergency situations: biomedical, predictive analytical, and mathematical aspects. Extreme Medicine. 2024;26(4):13-20. https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-4-13-20

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе методология оценки угроз и рисков здоровью становится все более востребованной в решении задач государственного управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения [4]. Актуальность и значимость этой проблематики объясняется прежде всего тем, что здоровье населения России считается основной ценностью страны и одним из наиболее важных критериев национальной безопасности. Такой подход обусловливает важность изучения сущности угроз и рисков здоровью человека.

При этом в рамках общей методологии развиваются новые медико-биологические, прогнозно-аналитические и математические подходы к оценке и анализу угроз и рисков здоровью при чрезвычайных ситуациях (ЧС) как в системе мониторинга биологических рисков ФМБА России, так и в государственной системе социально-гигиенического мониторинга. Появляется необходимость научно обоснованного разностороннего рассмотрения указанной проблематики, используя в едином комплексе знания из различных научных областей, включая медицину, биологию, управление, прогнозирование, социологию, математику (в том числе теорию вероятностей, теорию множеств, теорию меры и др.). Для решения данной задачи авторы в процессе исследования основывались на принципе конвергентного подхода, уделяя особое внимание роли эффективного управления угрозами и рисками, которое оказывает существенное влияние на качество жизни людей, попадающих под воздействие неблагоприятных факторов при ЧС.

Цель работы — совершенствование технологии анализа и прогнозирования угроз и рисков здоровью человека при чрезвычайных ситуациях на основе конвергентного мультидисциплинарного подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве основы для анализа нормативно-правовых материалов использовалась созданная в ФГБУ «ЦСП» ФМБА России база данных «Нормативные правовые акты радиационного, химического и биологического мониторинга» [7]. Информационной платформой для исследовательской работы послужила информационная система Федерального информационно-аналитического центра мониторинга биологических рисков ФМБА России, агрегирующая данные мониторинга биологических рисков, относящихся к компетенции ФМБА России. Для научного обоснования прогнозно-аналитической части исследования использовалась созданная в ФГБУ «ЦСП» ФМБА России база данных «Методы научного прогнозирования», содержащая систематизированную методологическую прогностическую информацию [8].

К методам теоретического уровня, использованным в исследовании, относятся логические методы (анализ и синтез знаний, метод аналогий), математические методы (моделирования, теории вероятностей, теории меры, графов, множеств) и метод теоретического обобщения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ

Первоисточник и эволюция понятия риска здоровью

Первоисточником понятия риска считается средневековый труд «Салернский кодекс здоровья» врача-алхимика Арнольда де Вилла Нова (Arnoldus de Villa Nova, жившего в период с 1235 по 1311 г.) из Салернской врачебной школы близ Неаполя, претендующей на звание самого раннего высшего научного медицинского учреждения в Европе. В своей работе ученый представил данные о различных обстоятельствах, приводящих к возникновению заболеваний, рассуждая в том числе о сочетанном действии нескольких обстоятельств, закладывая тем самым основы системного подхода к возникновению болезней [17].

В дальнейшем понимание сущности и оценки факторов риска здоровью претерпевали неоднократные эволюционные изменения, опираясь на различные зарубежные (США, Европа) и российские подходы (периода конца ХХ — начала ХХI веков). Долгое время в практических исследованиях использовалась оценки атрибутивного риска, отвечающего на вопрос: «Какая часть текущего бремени болезней обусловлена накопленным эффектом всей предыдущей экспозиции?» [1].

В настоящее время актуальными становятся вопросы, касающиеся вероятности и тяжести медико-биологических последствий, наступающих после формирования и воздействия физических, химических и биологических факторов.

В статье рассмотрены физические, химические и биологические угрозы и риски здоровью граждан при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера. Понятие чрезвычайной ситуации определено в ГОСТ Р 22.0.02-2016 как обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Риск ЧС формулируется как мера опасности чрезвычайной ситуации, сочетающая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и ее последствия [3].

Дефиниции угроз и рисков: анализ современного законодательства Российской Федерации

Авторами был проведен анализ современного законодательства Российской Федерации, включая основные нормативные правовые акты и стандарты, определяющие понятия угроз и рисков. Среди общего перечня были выделены следующие документы: Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности»; Федеральный закон (ФЗ) от 30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2019 № 97 «Об Основах государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу»; «Руководство по оценке риска здоровью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (Р 2.1.10.1920-04); ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; «Руководство по оценке риска здоровью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду обитания» (Р 2.1.10.3968-23); ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; ГОСТ Р 22.0.02-2016; ГОСТ Р 70620-2022; ГОСТ ISO 12100-2013 и т.д.

Результаты правового исследования показали, что понятийный аппарат, относящийся к категориям «угроз и рисков», в законодательстве РФ:

1) находится в едином информационном пространстве;

2) имеет одинаково выстроенные логические смысловые (сущностные) взаимосвязи между указанными понятиями, формирующими риски последствий в зависимости от видов и характера угроз;

3) не имеет противоречий;

4) логично различается в зависимости от областей применения.

Приведем некоторые определения. В целом «угроза безопасности» сформулирована в Законе РФ «О безопасности» как совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства [5].

В федеральном законе «О биологической безопасности» биологическая угроза (опасность) — наличие потенциально опасных биологических объектов, а также наличие внутренних (находящихся на территории Российской Федерации) и внешних (находящихся за пределами территории РФ) опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня биологического риска. Биологический риск определен как вероятность причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека, животным, растениям и (или) окружающей среде в результате воздействия опасных биологических факторов [16].

В руководстве Р 2.1.10.3968-23 опасность — совокупность свойств факторов среды обитания человека (или конкретной ситуации), определяющих способность вызывать неблагоприятные для здоровья эффекты при определенных условиях воздействия. В то же время риск рассматривается как характеристика опасности, зависящей от уровня экспозиции химического фактора и специфики фактического или потенциального его воздействия в конкретных условиях. Риск — вероятность причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, среде обитания, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда. Риск для здоровья — вероятность нанесения вреда жизни и здоровью человека либо угрозы жизни или здоровью будущих поколений, в том числе с учетом тяжести этого вреда, обусловленная воздействием факторов среды обитания [14]. Другими словами, риск здоровью определяется как сочетание (произведение) вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба [9].

При этом в Руководстве Р 2.1.10.1920-04 уточняется, что риск, в отличие от опасности, является результатом фактического или потенциального воздействия химического соединения и зависит от экспозиции и специфики конкретных условий воздействия [13].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): опасности и риски здоровью

В практическом руководстве ВОЗ по биологической безопасности в лабораторных условиях опасный фактор определен как объект или ситуация, которые могут вызвать негативные последствия при воздействии на организм, систему или группу (подгруппу) населения. Понятие риск определяется как сочетание вероятности возникновения инцидента и серьезности вреда (последствий), если этот инцидент возникнет. При этом подчеркивается, что опасный фактор не становится «риском» до тех пор, пока не будут учтены вероятность и последствия этого опасного фактора, вызывающего вред [19].

В четвертом издании руководства ВОЗ представлены результаты исследований того, как вероятность и последствия опасности влияют на риск здоровья [11]. Так, например, вероятность воздействия сигаретного дыма, представляющего собой распространенную опасность, зависит от ситуации. Воздействие будет наибольшим для курящего человека, умеренным — для пассивных курильщиков и наименьшим — для человека, использующего средства защиты органов дыхания или находящегося в зонах, свободных от курения. Последствия воздействия сигаретного дыма могут быть различными: от легкой тошноты и раздражения дыхательных путей до различных сердечных и легочных заболеваний, рака и даже смерти в зависимости от токсичности сигареты, частоты и продолжительности воздействия и других факторов, связанных с чувствительностью человека.

Фазы угроз и рисков здоровью при ЧС

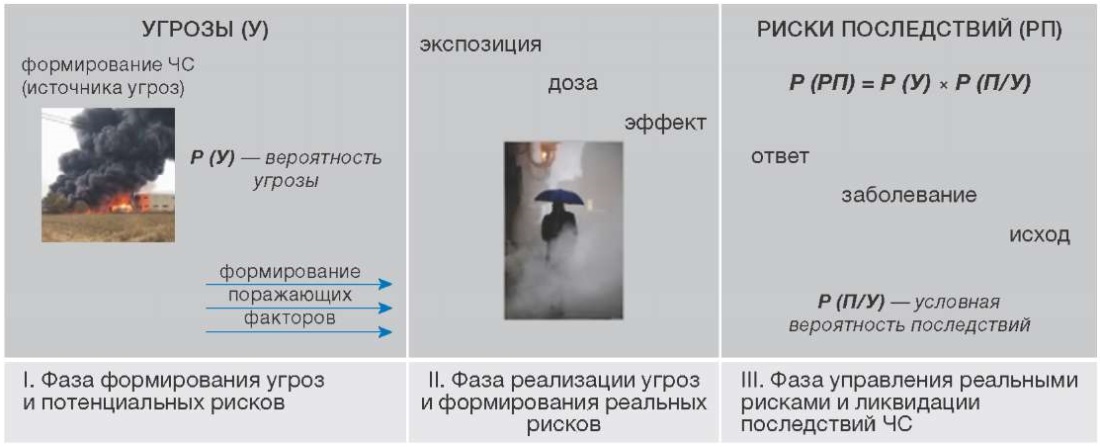

Логика проведения исследования обусловила необходимость выделения трех основных фаз процесса, связанного с возникновением угроз и рисков здоровью и управления ими; соответствующие данные представлены на рисунке 1.

Рисунок подготовлен авторами

Рис. 1. Фазы угроз и рисков при ЧС

Фаза формирования угроз и потенциальных рисков (I) включает в себя следующие компоненты:

1) формирование и развитие ЧС (как источника угроз);

2) генерирование поражающих факторов физического (в том числе радиационного), химического и биологического характера и их проявлений;

3) наличие обстоятельств и создание условий, при которых возможен контакт химического, физического или биологического опасного агента с организмом человека.

Фаза реализации угроз и формирования реальных рисков (II) характеризуется поражающим воздействием физических, химических и биологических факторов на организм. Понятийный аппарат фазы (например, при химическим воздействии) включает «экспозицию, дозу/концентрацию, эффект».

Фаза управления реальными рисками и ликвидации последствий ЧС (III) предусматривает медико-санитарную помощь по предотвращению и ликвидации ущерба здоровью. Так, например, при воздействии химических веществ на организм понятийный аппарат фазы включает в себя «ответ, заболевание и исход».

Медико-биологический взгляд на физические, химические и биологические угрозы и риски при ЧС

В зависимости от вида ЧС фазы могут иметь четкие границы либо размытые очертания, поскольку сформированное поражающее воздействие может носить кратковременный (иногда мгновенный) или затяжной временной характер. Краткосрочное воздействие происходит, например, при попадании в стоящую под деревом группу лиц грозовой молнии (грозовых разрядов природного происхождения). При этом поражающие факторы могут проявляться в различных формах: электромагнитного импульса, светового излучения, высокотемпературного эффекта, ударной волны. Воздействие может осуществляться на все системы организма: опорно-двигательную, дыхательную, сердечно-сосудистую, мочеполовую, эндокринную, нервную, систему органов чувств (сенсорную), зрительную и т.п. Это способно вызвать потерю зрения, судороги, паралич, инсульт, инфаркт, а иногда стать причиной хронических головных болей и проблем с памятью.

Принято считать, что прогнозирование природных ЧС вызывает сложности. Однако можно прогнозировать появление поражающих факторов и принимать предупреждающие меры по защите от их воздействия, тем самым снижая вероятность реализации угроз и рисков, а также уровень их воздействия на здоровье, то есть управлять угрозами и рисками здоровью.

Так, например, характерными для Якутии природными ЧС являются весенне-летние половодья. Паводок изменяет структуру и функциональные связи природных очагов и обусловливает широкое распространение возбудителей бактериальных, вирусных и риккетсиозных инфекций, значительно усиливает интенсивность контактов населения с природно-очаговыми территориальными комплексами. В период паводковой ситуации повышается риск возникновения инфекционных заболеваний (вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа). В зонах затопления имеют место нарушения водообеспечения, возрастает опасность загрязнения рек нечистотами от скотомогильников и выгребных ям, пестицидами и нефтепродуктами со складов и др. В результате повышается вероятность возникновения эпизоотий и возрастает риск заражения человека инфекционными и паразитарными болезнями (лептоспирозом, туляремией, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, иерсиниозами, псевдотуберкулезом, токсоплазмозом и др.). Увеличивается нагрузка на инфекционные стационары. В связи со скученностью проживания пострадавших активизируется воздушно-капельный путь передачи возбудителей ОРВИ и т. д.

Якутскими специалистами был проведен анализ факторов, влияющих на максимальные уровни воды во время весеннего половодья, взаимодействие которых часто ведет к возникновению катастрофических наводнений. Для принятия эффективных решений с целью минимизации рисков было предложено математическое решение с использованием байесовских сетей. В частности, с помощью сети Байеса анализировали вероятность появления определенных состояний при различных сочетаниях выделенных факторов и объемов инвестиций в виде профилактических мероприятий [15].

Все ЧС, в результате которых происходит химическое загрязнение окружающей среды, сопряжены с длительным характером воздействия: например, горение промышленных отходов на полигоне, сопровождающееся выбросами в атмосферу и распространением токсичных для здоровья продуктов горения в направлении селитебной зоны. Предотвращение угрозы может лежать в границах упреждающих мер: от ликвидации свалки до эвакуации населения из зоны прогнозируемого распространения. По мнению экспертов, несмотря на разработанную в РФ обширную нормативную базу по допустимому содержанию химических веществ в атмосферном воздухе (1300 предельно допустимых концентраций (ПДК) и 450 ориентировочных безопасных уровней веществ (ОБУВ)), при обследовании источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ подавляющая их часть на данный момент не имеет разработанных и законодательно утвержденных гигиенических регламентов [12]. Это осложняет заблаговременное и оперативное планирование и управление медико-санитарными мерами по ликвидации последствий; иными словами — планирование и управление рисками.

В последние годы наблюдается рост числа заболеваний, связанных с новыми патогенными вирусами, с утяжелением течения вызванных ими болезней и вовлечением новых регионов, ранее «незнакомых» с этими заболеваниями. Опыт показал, что инфекционные заболевания, вызываемые новыми штаммами вирусов, которые имели высокую вирулентность и способность к многочисленным мутациям, на первых этапах сопровождались довольно тяжелым течением с высоким уровнем летальности к общему числу зараженных, а также трудно поддавались лечению с применением химиопрепаратов [2]. При этом около 20% заболевших нуждались в искусственной вентиляции легких. В этот период планирование и управление рисками объективно находились на недостаточном уровне, что сказывалось на эпидемиологии заболеваемости [10]. По мнению авторов, отсутствие иммунизации врачей и среднего медицинского персонала негативно сказывалось на ситуации, так как резкое сокращение количества действующих квалифицированных сотрудников увеличивало риск тяжелого течения и исхода болезней у пациентов. Наиболее востребованными способами предотвращения угроз, вызванных эпидемиями и пандемиями, являются научно обоснованные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия: профилактическая вакцинация, экстренная профилактика, дезинфекционные и режимно-ограничительные меры.

Научно-практическая оценка угроз и рисков здоровью и их основные характеристики

Оценка риска здоровью является одним из компонентов анализа риска, который включает в себя оценку риска, управление риском и информирование о риске. С точки зрения науки оценка риска — это последовательное системное рассмотрение всех аспектов воздействия анализируемого фактора на здоровье человека, включая обоснование допустимых уровней воздействия. В научно-практическом приложении обоснование задачи оценки риска состоит:

1) в получении и обобщении информации о возможном влиянии факторов среды обитания человека на состояние его здоровья;

2) в гигиеническом обосновании оптимального управленческого решения по устранению и снижению уровней риска;

3) в оптимизации контроля уровней экспозиции и рисков [14].

Исходя из вышеизложенного, угроза здоровью при ЧС определяется как совокупность явлений, процессов и факторов, способствующих (в условиях возникновения и развития ЧС природного или техногенного характера) формированию поражающих воздействий на организм физических, химических, биологических факторов, способных нанести ущерб здоровью населения. При этом риск здоровью при ЧС характеризуется также как мера опасности здоровью, сочетающая как вероятность реализации угроз здоровью при ЧС, так и последствия поражающих воздействий для жизни и здоровья человека и его будущих поколений.

Прогнозно-аналитические аспекты

Основой информационно-аналитического обеспечения процессов разработки и реализации управленческих решений служит мониторинг физических, химических и биологических рисков, социально-гигиенический мониторинг.

Этапами и компонентами аналитического и практического мониторинга являются: сбор информации, выявление угроз и рисков, их идентификация, верификация и анализ, ситуационное моделирование, прогнозирование развития ситуации в текущий период и на перспективу, разработка соответствующих решений. Результаты анализа и прогнозирования служат надежной основой для выработки медицинских, санитарно-эпидемиологических, гигиенических, социально-экономических и организационно-технических мер для эффективного управления, нацеленного на устранение и локализацию угроз и рисков ЧС.

В современной теории и практике прогнозирования существует значительное число различных методов [8], а также подходов к их применению. Эти подходы не ограничиваются использованием одного-единственного метода. Широко применяется комбинированное использование различных методов прогнозирования: например метода информационного и компьютерного моделирования в сочетании с вероятностно-статистическими методами и т.п. Комбинированный подход в прогнозировании следует считать наиболее перспективным. Для повышения достоверности и точности прогнозов используется схема сравнения результатов различных методов прогнозирования, подтверждающих и дополняющих друг друга или демонстрирующих какие-либо расхождения в полученных прогнозных оценках для их корректировки.

Сегодня прогнозно-аналитические подходы базируются на передовых идеях и механизмах, включая риск-ориентированные технологии, цифровую паспортизацию территорий и объектов, активное использование геоинформационных разработок, методики оценки на базе сопряжения расчетных и натурных данных, ситуационное моделирование при изменяющихся или задаваемых условиях, учет факторов сочетанного воздействия и т.д. [20].

Математические аспекты оценки и прогнозирования угроз и рисков здоровью при ЧС

Характеризуя риск через меру опасности здоровью, сочетающую вероятность реализации угроз здоровью при ЧС и последствия поражающих воздействий для жизни и здоровья, значение риска можно определить как математическое ожидание произведения функции оценки ущерба (последствий) здоровью организма/населения и вероятности совокупного воздействия поражающих факторов ЧС (рис. 1).

R(x) = ∫ F(x) × P(x) dx, (1)

где R — риск;

X — поражающее воздействие;

R(x) — интегральная мера риска;

F(x) — функция оценки ущерба (последствий) здоровью при воздействии поражающего фактора;

P(x) — вероятность формирования поражающего воздействия при ЧС.

Если для определения меры используется вероятностный подход и, соответственно, вероятностная функция, то в методике расчета следует применять законы теории вероятностей и математической статистики. В этом случае функция F(x) имеет вероятностный характер. Результирующая интегральная функция R(x) также является вероятностной, и ее значения R(x) всегда меньше или равны единице.

Обозначим угрозу как У, а вероятность угрозы (точнее, вероятность формирования поражающего воздействия) — P(У). Риск последствий здоровью обозначим как РП. Тогда вероятность риска последствий — Р(РП) — выразится через формулу произведения:

Р(РП) = Р(У) × Р(П/У), (2)

где Р(П/У) — условная вероятность наступления последствий (при условии совершившегося вероятностного события — воздействия поражающего фактора).

Из формулы (2) видно, что чем ниже вероятность угрозы, тем меньше риск. При отсутствии угрозы риск равен нулю. Аналогично: чем меньше условная вероятность наступления последствий при поражающем воздействии, тем меньше сам риск последствий. При отсутствии последствий риск равен нулю.

Дополнительная вероятность заболевания, ассоциированного с сочетанным действием климатических и химических факторов, рассчитывается на основе моделирования причинно-следственных связей с использованием множественного регрессионного анализа. При построении математических моделей используются данные о заболеваемости в разрезе классов болезней или нозологических форм, на которые оказывают совместное влияние и климатический фактор, и химические вещества, которые, в свою очередь, подвержены влиянию климатических факторов [9][18].

В гигиенических подходах и расчетах различают априорный (прогностический) риск, базирующийся на дозо-эффективных гигиенически-нормируемых воздействиях, и апостериорный (реальный) риск, опирающийся на статистическую оценку фактически свершившихся событий.

Пример алгоритма прогнозно-аналитического расчета показателей, характеризующих ресурсную возможность системы здравоохранения к адекватному ответу на угрозу биологического характера

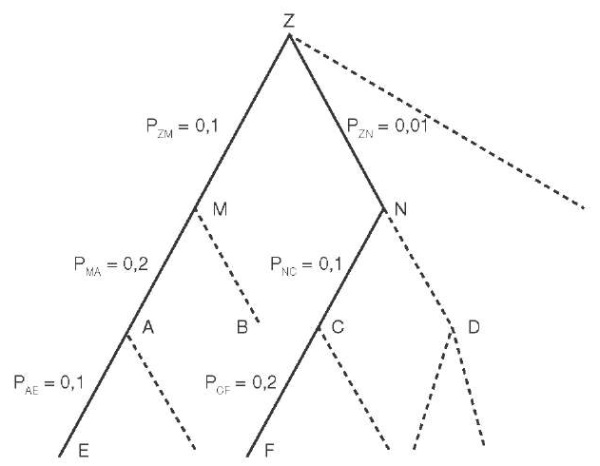

Рассмотрим конкретный пример и рассчитаем конечные значения. Условия задачи: В городе Z с населением 10 тыс. человек за период (Т) от инфекционного заболевания «Х» в ходе эпидемии заболело 1000 чел. — (М), госпитализировано 200 чел. — (А), из-за тяжелого состояния на ИВЛ переведено 20 чел. — (Е). При этом в тот же период Т от традиционно характерных для данного города и времени года заболеваний (далее — «традиц. забол.») зафиксировано 100 больных (N), госпитализировано — 10 (С), ИВЛ потребовался для 2 заболевших (F). Необходимо произвести прогнозный расчет резерва госпитальных мест и аппаратов ИВЛ для города R с населением 12 тыс. человек в условиях предстоящей эпидемии «Х» за аналогичный период (Т), если известно, что социально-экономические и санитарно-гигиенические характеристики в городах схожи. Все события, связанные с заболеванием разными болезнями, несовместны.

Для решения поставленной задачи воспользуемся методом построения прогнозного графа — дерева элементарных событий группы логических и класса формализованных методов прогнозирования [6]. Первоначально проведем расчет апостериорных оценок для города Z с помощью графа, в котором элементарные события изображаются вершинами цепочек, идущими от начальной вершины Z к конечным вершинам; соответствующие данные представлены на рисунке 2.

Рисунок подготовлен авторами

Рис. 2. Граф дерева элементарных событий

Примечание: значение в скобках — указано количество лиц, вовлеченных в элементарные события: заболевших, госпитализированных, находящихся на ИВЛ; прерывистая линия — пути перехода к альтернативным и/или незначимым для рассмотрения событиям.

Вероятность распространения заболевания в городе Z при эпидемии вычисляется по формуле: PZM = M/Z = 1000/10 000 = 0,1. По аналогии: вероятность заболевания традиционной нозологией равна PZN = 0,01; вероятность госпитализации при эпидемии PMA = 0,2; вероятность госпитализации при традиционных болезнях PNC = 0,1; вероятность применения аппарата ИВЛ в медорганизации при эпидемии PAE = 0,1; вероятность использования ИВЛ при традиционных заболеваниях PCF = 0,2.

Преобразуем дерево событий в вероятностный граф, где ребрами дерева являются вероятности совершения событий цепочки (рис. 3).

Рисунок подготовлен авторами

Рис. 3. Граф дерева вероятностей

Примечание: прерывистая линия — пути перехода к альтернативным и/или незначимым для рассмотрения событиям.

Чтобы найти вероятность элементарного события, то есть цепочки, необходимо перемножить условные вероятности вдоль этой цепочки. Так, вероятность госпитализации от инфекционного заболевания «Х» равна PZMA = PZM × PMA = 0,1 × 0,2 = 0,02, где PZM — вероятность заболевания от эпидемии, PMA — условная вероятность госпитализации при условии заболевания болезнью «Х».

При этом вероятность госпитализации по городу Z равна суммарной вероятности элементарных событий Pгосп = PZMA + PZNC = PZM × PMA + PZN × PNC = 0,021. По аналогии вероятность применения ИВЛ по городу Z равна Pивл = PZMAE + PZNCF = 0,0022.

Прогнозный априорный расчет резерва госпитальных мест и аппаратов ИВЛ для города R с населением 12 тыс. человек в условиях предстоящей эпидемии «Х» за период Т производится по следующим формулам:

- коечный резерв госпитализируемых: R × Pгосп = 12000 × 0,021 = 252.

- резерв аппаратов ИВЛ: R × Pивл = 12 000 × 0,0022 = 26,4; то есть не менее 27 аппаратов.

Еще одним методом прогнозирования, приемлемым для расчета в условиях эпидемии, является моделирование с использованием компартментных моделей (в частности, SIR-моделей), описывающих распространение заболевания и делящих население на группы, называемые компартментами. Модели SIR (Susceptible — Infected — Recovered) основаны на системе дифференциальных уравнений, которые выражают динамику между различными эпидемиологическими состояниями населения, где выздоровление обеспечивает относительно длительную резистентность.

Заключение

В заключение необходимо констатировать, что рассмотрение изложенных вопросов на основе комплексного подхода формирует благоприятные предпосылки для выработки решений по эффективному управлению угрозами и рисками здоровью при чрезвычайных ситуациях. В процессе исследования авторы опирались на знания из различных научных областей, основываясь при этом на принципе конвергентного подхода. Реализация этого принципа позволит создать условия для выработки мер по снижению и ликвидации угроз и рисков здоровью для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения России и ее будущих поколений.

Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства критериям ICMJE. Наибольший вклад распределен следующим образом: О.А. Мельников — поиск и сбор первичных данных, обобщение прогнозно-аналитических результатов исследований и их математическая интерпретация, сбор и анализ нормативной правовой базы, систематизация данных, разработка дизайна исследования, подготовка расчетов, иллюстративного материала и черновика рукописи; С.А. Краевой — разработка концепции исследования, обобщение результатов анализа законодательной базы, организационно-методическое сопровождение, редактирование статьи; В.Н. Болехан — разработка концепции исследования, анализ медико-биологических результатов, научно-методическое сопровождение, редактирование статьи.

Список литературы

1. Артюхов ИП, Сульдин СА, Протасова НП. Методические подходы к оценке факторов риска здоровью населения. Сибирское медицинское обозрение. 2012;6:80–5.

2. Воробьев АЕ. Особенности борьбы с вирусной эпидемией на современном этапе развития человечества. Отходы и ресурсы. 2020(4)7:1–11

3. ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения. GOST R 22.0.02-2016.

4. Зайцева НВ, Онищенко ГГ, Май ИВ, Шур ПЗ. Развитие методологии анализа риска здоровью в задачах государственного управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. Анализ риска здоровью. 2022;3:4–20.

5. Закон Российской Федерации 2446-1 «О безопасности». Москва: Верховный Совет Российской Федерации; 05.03.1992.

6. Мельников О.А. Научное прогнозирование: понятие и классификация методов. Наукосфера. 2023;11(2):159–68.

7. Мельников ОА, Савостикова ОН, Краевой СА, Болехан ВН. Нормативные правовые акты радиационного, химического и биологического мониторинга. Свидетельство о регистрации базы данных № 2024624158; 2024.

8. Мельников ОА, Савостикова ОН, Юдин СМ, Краевой СА, Слободян ВГ, Болехан ВН. Методы научного прогнозирования. Свидетельство о регистрации базы данных № 2024621983; 2024.

9. Онищенко ГГ. Актуальные проблемы и перспективы развития методологии анализа риска в условиях современных вызовов безопасности для здоровья населения Российской Федерации. Анализ риска здоровью. 2023;4:4–18.

10. Орлов СА, Александрова ОЮ. Современные проблемы оценки готовности национальных систем здравоохранения к биологическим угрозам (литературный обзор). Медикобиологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2024;1:108–17.

11. Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях, четвертое издание, и тематические монографии. Всемирная организация здравоохранения. 2022.

12. Рахманин ЮА, Додина НC, Алексеева АВ. Современные методические подходы к оценке риска здоровью населения от воздействия химических веществ. Анализ риска здоровью. 2023;4:33–41.

13. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду 2.1.10.1920-04. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.

14. Руководство по оценке риска здоровью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду обитания 2.1.10.3968-23. М.: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 2023.

15. Стручкова ГП, Капитонова ТА, Слепцов ОИ. Использование байесовских сетей для анализа рисков наводнений во время весеннего половодья на участке р. Лена возле п. Табага. Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 2022;5:33–44.

16. Федеральный закон Российской Федерации 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации». Москва: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 25.12.2020.

17. Шиган ЕЕ. История возникновения понятия «риск здоровью» и его место в развитии профилактической медицины. Анализ риска здоровью. 2016;2:4–9.

18. Шур ПЗ, ХасановаАА, Цинкер МЮ, Зайцева НВ. Методические подходы к оценке риска здоровью населения в условиях сочетанного воздействия климатических факторов и обусловленного ими химического загрязнения атмосферы. Анализ риска здоровью. 2023;2:58–68.

19. Laboratory biosecurity guidance. Geneva: World Health Organization; 2024.

20. Yang J, Huang W, Huang Q, Hu H. An investigation on the coupling of data-driven computing and model-driven computing. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2022; 393(6):114–9. https://doi.org/10.1016/j.cma.2022.114798

Об авторах

О. А. МельниковРоссия

Мельников Олег Александрович

Москва

С. А. Краевой

Россия

Краевой Сергей Александрович, канд. мед. наук

Москва

В. Н. Болехан

Россия

Болехан Василий Николаевич, д-р мед. наук

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Мельников О.А., Краевой С.А., Болехан В.Н. Угрозы и риски здоровью при чрезвычайных ситуациях: медико-биологические, прогнозноаналитические и математические аспекты. Медицина экстремальных ситуаций. 2024;26(4):13-20. https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-4-13-20

For citation:

Melnikov O.A., Kraevoy S.A., Bolekhan V.N. Threats and risks to health in emergency situations: biomedical, predictive analytical, and mathematical aspects. Extreme Medicine. 2024;26(4):13-20. https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-4-13-20