РАДИОБИОЛОГИЯ

Введение. Влияние радиационно-индуцированной генетической нестабильности на формирование клональной экспансии актуально для мониторинга здоровья и превентивной диагностики онкогематологической и соматической патологии у лиц, подвергающихся длительному воздействию техногенного облучения в малых дозах (работники атомной промышленности и врачи лучевой диагностики).

Цель. Выявление возможных точек приложения превентивной диагностики маркеров нестабильности генома и клонального кроветворения у групп лиц, подвергающихся длительному воздействию техногенного облучения в малых дозах.

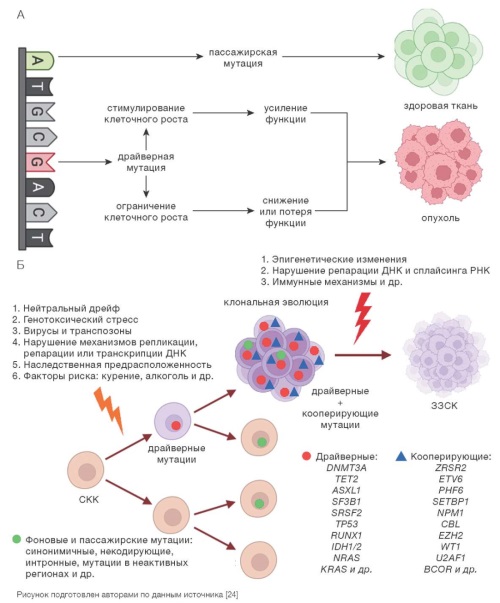

Обсуждение. Генетическая нестабильность в генах эпигенетической регуляции (DNMT3A, TET2, ASXL1), сигнальных путей и клеточной пролиферации (JAK2, FLT3), регуляторов репарации ДНК (TP53, PPM1D), факторов сплайсинга РНК (SF3B1, SRSF2) наиболее часто инициирует клональное кроветворение, реализующееся чаще миелоидными и реже лимфоидными неоплазиями. Влияние клонального кроветворения на развитие соматических заболеваний опосредовано сочетанным действием носительства указанных мутаций и процессами хронического воспаления. Ионизирующее излучение в малых дозах способно инициировать клональную экспансию преимущественно за счет мутаций в генах DNMT3A и TET2. Исследований по оценке повышения заболеваемости на фоне развития клонального кроветворения в группах профессионального риска воздействия малых доз ионизирующего излучения (работники атомной промышленности и врачи лучевой диагностики) в настоящее время мало, что требует дальнейшего изучения.

Выводы. Исследования по выявлению маркеров риска роста заболеваемости на фоне развития клонального кроветворения в группах работников, подвергающихся длительному техногенному действию ионизирующего излучения в малых дозах, позволят сформировать когортно-ориентированную программу профилактики заболеваний у данных лиц.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Введение. Методология оценки угроз и рисков здоровью становится все более востребованной в решении задач государственного управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. Развиваются новые медико-биологические, прогнозно-аналитические и математические подходы к оценке и анализу угроз и рисков здоровью при чрезвычайных ситуациях (ЧС), в том числе в рамках мониторинга биологических рисков. Появляется необходимость научно обоснованного рассмотрения указанной проблематики, используя в едином комплексе знания из различных научных областей, включая медицину, биологию, управление, прогнозирование, социологию, математику (теорию вероятностей, теорию множеств, теорию меры и др.). Для решения этой задачи авторы в процессе исследования основывались на принципе конвергентного подхода, уделяя особое внимание роли эффективного управления угрозами и рисками, которое оказывает существенное влияние на качество жизни людей, попадающих под воздействие неблагоприятных факторов при ЧС.

Цель. Совершенствование технологии анализа и прогнозирования угроз и рисков здоровью человека при чрезвычайных ситуациях на основе конвергентного мультидисциплинарного подхода.

Материалы и методы. В качестве основы для анализа нормативно-правовых материалов использовалась созданная в ФГБУ «ЦСП» ФМБА России база данных «Нормативные правовые акты радиационного, химического и биологического мониторинга». Информационной платформой для исследовательской работы послужила информационная система Федерального информационно-аналитического центра мониторинга биологических рисков ФМБА России, агрегирующая данные мониторинга биологических рисков, относящихся к компетенции ФМБА России. Для научного обоснования прогнозно-аналитической части исследования использовалась созданная в ФГБУ «ЦСП» ФМБА России база данных «Методы научного прогнозирования», содержащая систематизированную методологическую прогностическую информацию. К методам теоретического уровня, использованным в исследовании, относятся логические методы (анализ и синтез знаний, метод аналогий), математические методы (моделирования, теории вероятностей, теории меры, графов, множеств) и метод теоретического обобщения.

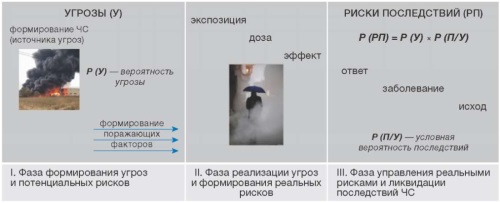

Результаты. В ходе исследования обобщены и систематизированы существующие подходы к оценке угроз и рисков здоровью, возникающие при чрезвычайных ситуациях, рассмотрены их основные характеристики и ключевые параметры. Проанализированы фазы процесса, связанного с возникновением угроз и рисков здоровью, и особенности управления ими. Изложены прогнозно-аналитические и математические аспекты рассматриваемой проблематики на примере алгоритма прогнозно-аналитического расчета показателей, характеризующих ресурсную возможность и готовность системы здравоохранения к адекватному ответу на угрозу биологического характера. Произведен расчет потребности коечного фонда медицинских организаций и аппаратов искусственной вентиляции легких при эпидемии, вычислены конечные значения. Констатировано, что рассмотрение вышеперечисленных вопросов на основе комплексного конвергентного подхода формирует предпосылки для реализации эффективного управления угрозами и рисками здоровью при чрезвычайных ситуациях.

Выводы. Прогнозно-аналитические подходы базируются на передовых идеях и механизмах, включая риск-ориентированные технологии, цифровую паспортизацию территорий и объектов, активное использование геоинформационных разработок, методики оценки на базе сопряжения расчетных и натурных данных, ситуационное моделирование при изменяющихся или задаваемых условиях, учет факторов сочетанного воздействия и т. д. Характеризуя риск через меру опасности здоровью, сочетающую вероятность реализации угроз здоровью при ЧС и последствия поражающих воздействий для жизни и здоровья, авторы определяют значение риска как математическое ожидание произведения функции оценки ущерба (последствий) здоровью организма/населения и вероятности совокупного воздействия поражающих факторов ЧС.

ИММУНОЛОГИЯ

Введение. Аллергические заболевания являются актуальной проблемой практического здравоохранения и в последнее десятилетие привлекают все более пристальное внимание врачей различных специальностей. Ведущим звеном в патогенезе стресс-индуцированной крапивницы является нейрогенное иммунное воспаление, сопровождающееся повышением уровня нейропептида субстанции Р (SP).

Цель. Анализ взаимосвязи между стрессорным фактором и уровнем субстанции Р с последующим обоснованием показателя в качестве биомаркера для оценки клинического течения и прогноза заболевания у пациентов с хронической крапивницей.

Материалы и методы. Исследование проведено с участием 165 взрослых в возрасте от 18 до 68 лет. В основную группу были включены 97 пациентов с подтвержденным диагнозом хронической крапивницы (ХК), проходивших лечение в клинике в период с 2018 по 2023 г. Группу сравнения составили 68 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с исследуемой группой пациентов. Уровень субстанции Р в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа (Infinite F50 Tecan, Австрия) с использованием тест-системы CEA393Hu. Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием программного комплекса STATA 18 (StataCorp LLC).

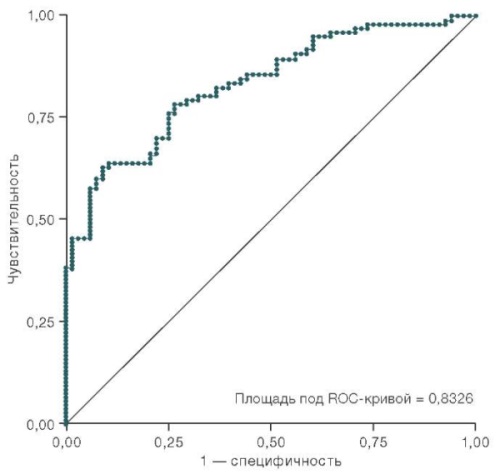

Результаты. Отмечалось повышение продукции субстанции P у пациентов с ХК 220,62 пг/мл по отношению к группе сравнения — 96,57 пг/мл, p < 0,001. При анализе логистической регрессии выявлена ассоциация между стрессом, уровнем субстанции Р у пациентов с ХК и установлено, что при увеличении концентрации субстанции Р на 1 пг/мл шанс возникновения ХК увеличивался в 1,02 раза, при наличии стрессовой ситуации в качестве триггера риск развития ХК повышался в 3 раза.

Выводы. С помощью построения мультивариантной модели логистической регрессии получены положительные значения параметров модели (с уровнем значимости p ≤ 0,01), указывающие на то, что именно воздействие стресс-фактора и повышение концентрации субстанции Р в крови ассоциировано с увеличением шанса возникновения хронической крапивницы. На основании полученных данных концентрация субстанции Р в крови пациентов с ХК может рассматриваться в качестве потенциального диагностического биомаркера, который можно рекомендовать для расширения панели скрининговых тестов, уточняющих патогенез возникновения заболевания, что позволит улучшить дифференциальную диагностику нозологии и обеспечить раннее выявление пациентов со стресс-индуцированной крапивницей.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Введение. Создание усовершенствованных лекарственных форм антидотов и средств терапии, применение которых возможно не только квалифицированным медицинским персоналом, но и в порядке само- и взаимопомощи, является актуальной задачей медицины экстремальных ситуаций.

Цель. Оценка возможности применения наноразмерных полимерных систем доставки лекарственных средств и антидотов, предназначенных для введения в носовую полость (интраназально), в медицине экстремальных ситуаций.

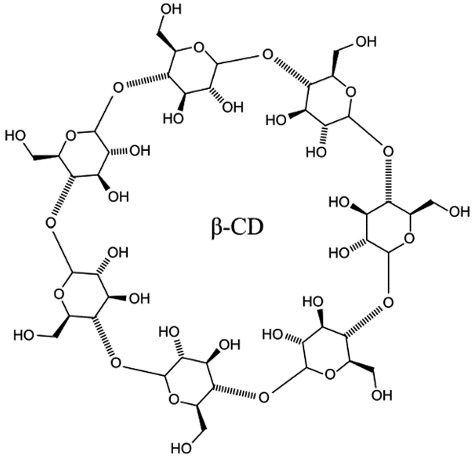

Обсуждение. В ходе исследования были выделены основные полимерные носители субмикронного размера, которые являются перспективными для дальнейшего возможного создания интраназальной формы антидотов. На биодоступность доставляемого вещества влияют физико-химические характеристики самого носителя, условия его получения, а также физиологические и анатомические факторы. Представлены данные о возможных способах коррекции указанных факторов с целью повышения биодоступности. Вторая часть работы посвящена примерам применения полимерных наноносителей в терапии отравлений тяжелыми металлами, компонентами ракетного топлива и поражений, вызванных радиоактивными веществами. Показано, что в некоторых случаях носители (дендримеры, циклодекстрины) могут сами выступать в качестве антидотов. В исследовании представлен перечень антидотов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, для которых возможна с учетом их физико-химических и фармакокинетических свойств разработка интраназальных форм.

Выводы. На основании анализа данных литературы предложены наиболее перспективные полимерные носители субмикронного размера для интенсификации назальной доставки лекарственных средств и антидотов: дендримеры, липосомы, нанокапсулы, наночастицы и циклодекстрины. На примере перечня антидотов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, предложен список препаратов, для которых применение данных носителей является перспективным.

Введение. Карбаматы широко используются в фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и бытовой химии. Являясь обратимыми ингибиторами холинэстераз, карбаматы могут вызывать развитие генерализованного судорожного синдрома. Несвоевременное лечение способствует формированию стойких неврологических нарушений. Для разработки и адекватной оценки специфической активности в доклинических исследованиях новых средств купирования судорожного синдрома при острых интоксикациях данной группой веществ необходима легко воспроизводимая экспериментальная модель судорожного синдрома на основе карбаматов.

Цель. Разработка экспериментальной модели генерализованного судорожного синдрома на крысах с применением фенилкарбамата как модельного токсиканта для тестирования в доклинических исследованиях средств терапии при отравлении ингибиторами холинэстераз.

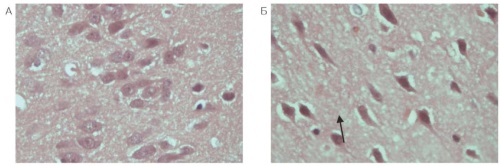

Материалы и методы. Исследование проведено на беспородных половозрелых крысах-самцах возрастом 3 месяца (80 животных), распределенных на 4 группы (3 опытные и 1 контрольная). На первом этапе сравнивали параметры судорожного синдрома, вызываемого модельными токсикантами: фенилкарбаматом в дозе 1 мг/кг м.т., коразолом в дозе 65 мг/кг м.т. и тиосемикарбазидом в дозе 8 мг/кг м.т. Изучены: двигательная активность (в тесте «Открытое поле»), нейромоторные функции (тест на силу хвата), когнитивные функции (по условной реакции пассивного избегания болевого раздражения — УРПИ) и показатели сердечно-сосудистой системы (оценка ЭКГ и ритмограммы сердца). Выраженность судорожного синдрома определяли по шкале Racine. Дополнительно оценивали структуру тканей мозга гистологическими методами. На втором этапе изучали биохимические показатели в 3-х опытных (с токсикантами) и контрольной группах. В сыворотке крови изучены некоторые биохимические показатели, оценивающие функцию печени, почек, прооксидантной и антиоксидантной систем. На третьем этапе изучали активность холинэстеразы в крови и головном мозге у 30 контрольных и 30 опытных крыс после воздействия фенилкарбамата. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью Statistica v.10.

Результаты. При моделировании судорожного синдрома у крыс по времени наступления латентного периода, продолжительности и интенсивности судорог фенилкарбамат сопоставим с коразолом. При реализации модели зафиксировано достоверное снижение частоты сердечных сокращений через 48 ч после введения. В тесте УРПИ установлено, что введение увеличивает время первого захода в темный отсек до обучения. Достоверные изменения маркеров функции печени (АЛТ, билирубин, холестерин, триглицериды), перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы (МДА, ГП) подтверждают наличие комплексных механизмов развития судорог и неврологических нарушений. Результаты гистологического исследования тканей мозга свидетельствуют, что фенилкарбамат провоцирует выраженные нарушения структуры мозга в эксперименте на крысах.

Выводы. Разработанная экспериментальная модель судорожного синдрома у крыс на основе фенилкарбамата проста в воспроизведении и может эффективно применяться в доклинических исследованиях новых средств купирования судорожного синдрома при отравлении ингибиторами холинэстераз.

ТОКСИКОЛОГИЯ

Введение. Остановка продолжающегося кровотечения при выполнении полостных оперативных вмешательств является актуальной проблемой хирургии как гражданского, так и военного здравоохранения. Разработка и внедрение в клиническую практику нового эффективного и доступного средства для остановки внутреннего кровотечения будет способствовать повышению выживания пострадавших.

Цель. Изучение общетоксического и местного токсического действия местного гемостатического средства (МГС) для внутриполостного применения.

Материалы и методы. Исследование проведено на 20 беспородных крысах (10 самцов и 10 самок) массой 180–220 г. Опытной группе животных местное гемостатическое средство имплантировали в брюшную полость в дозе 512 мг/кг массы тела (м.т.). Животным контрольной группы проводили операцию без имплантации МГС. Анализ данных осуществляли с помощью программ Microsoft Excel 2013 и Statistica 10.0.

Результаты. Результаты оценки состояния опытных животных, их массы тела, кормо- и водопотребления и массовые коэффициенты внутренних органов не отличались от результатов контрольных групп. Оценка гематологических и биохимических показателей крови крыс показала отсутствие выхода значений за пределы референтной нормы. При макро- и микроскопическом изучении внутренних органов животных зафиксировано наличие местнораздражающего действия изучаемого образца.

Заключение. Таким образом, лабораторные животные хорошо перенесли внутрибрюшинную имплантацию МГС в дозе 512 мг/кг м.т.; соответственно дальнейшее изучение его токсических свойств и эффективности является перспективным.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Введение. Klebsiella pneumoniae представляет серьезную угрозу глобальному здравоохранению из-за высокой доли изолятов с множественной лекарственной устойчивостью. Более того, формирование бактерией биопленок значительно усложняет лечение инфекций.

Цель. Оценка эффективности индивидуального и комбинированного действия антибиотиков и бактериофагов или полисахарид-деполимеразы на биопленки клинически значимого штамма K. pneumoniae.

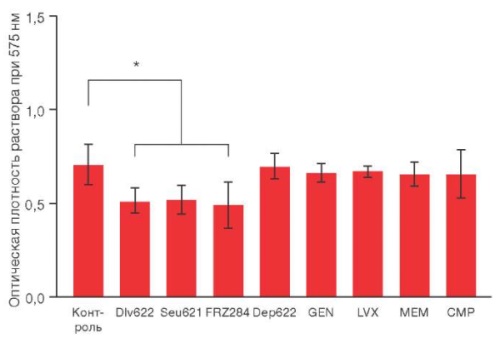

Материалы и методы. В работе использовали штамм K. pneumoniae с множественной лекарственной устойчивостью 9faiz, 4 антибиотика различных классов (гентамицин, левофлоксацин, меропенем и хлорамфеникол), 3 бактериофага различных родов (Dlv622, Seu621 и FRZ284) и 1 полисахарид-деполимеразу (Dep622). Эксперименты проводили на сформированных биопленках путем обработки 24-часовых пленок K. pneumoniae антимикробными агентами индивидуально или в комбинациях. Способность штамма образовывать биопленки оценивали окрашиванием кристаллическим фиолетовым. Сравнение между средними значениями оптической плотности проводилось с помощью t-теста и считалось значимым при p ≤ 0,05.

Результаты. Индивидуальное применение антибиотиков в пиковых концентрациях (Cmax) или деполимеразы в концентрации 100 МДК (минимальная действующая концентрация) не приводило к значимому снижению биомассы биопленки, тогда как бактериофаги в титре 5×109 БОЕ/мл статистически значимо снижали ее биомассу на 27–31% (p ≤ 0,05). Большинство комбинаций фагов и антибиотиков не приводило к значимому повышению эффективности разрушения биопленок; лишь сочетание фага FRZ284 с гентамицином статистически значимо показало дополнительное снижение биомассы биопленки на 27% (p ≤ 0,05). Комбинации деполимеразы со всеми антибиотиками, кроме меропенема, приводили к значимому увеличению биомассы биопленки на 27–39% (p ≤ 0,05).

Выводы. Результаты показывают необходимость индивидуального подбора антимикробных комбинаций для борьбы с биопленками K. pneumoniae из-за возможного влияния эффектов синергии и антагонизма на исход терапии.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Введение. Одной из приоритетных задач здравоохранения Российской Федерации является сохранение здоровья и профессионального долголетия лиц трудоспособного возраста. В связи с этим крайне актуально изучение структуры и динамики профессиональной патологии для научного обоснования и разработки мероприятий по управлению рисками для здоровья работников предприятий с особо опасными условиями труда и профилактике развития профессиональных заболеваний.

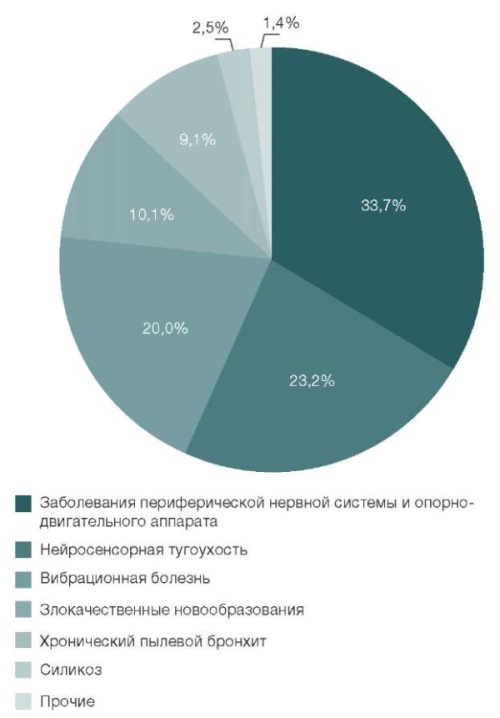

Цель. Изучение особенностей структуры профессиональной заболеваемости работников уранодобывающего предприятия за 50-летний период.

Материалы и методы. Работа выполнена на модели крупного уранодобывающего предприятия России с особо опасными условиями труда ГК «Росатом».

Проведен анализ случаев профессиональных заболеваний, выявляемых у работников от начала работы предприятия за период с 1970 по 2019 гг. Охарактеризована структура профессиональных заболеваний, в динамике по 5-летним периодам проанализирован долевой вклад основных нозологических форм.

Результаты. Выявлены приоритетные нозологические формы профессиональных заболеваний у подземных горнорабочих предприятия по добыче урановых руд. Отмечена устойчивая тенденция к увеличению общего числа случаев заболеваний с постепенным увеличением доли заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, снижению доли «пылевой» патологии, росту и последующему снижению доли нейросенсорной тугоухости; стабильный вклад в структуру профессиональной патологии злокачественных новообразований.

Заключение. Показатели априорного профессионального риска работников уранодобывающего предприятия отражают уровни их профессиональной заболеваемости. В структуре профессиональных заболеваний преобладают заболевания костно-мышечной системы и профессиональные злокачественные новообразования, многократно превышающие среднероссийские показатели.

Введение. Активные фармацевтические ингредиенты для производства лекарственных препаратов, воздействующих на генетический аппарат (генотерапевтических, высокотехнологических, биотехнологических), являются реакционноспособными соединениями с плейотропной активностью, что сопряжено с рисками здоровью работников, занятых на различных этапах их производства. Клинически значимый фармако/токсикологический эффект инновационных лекарственных препаратов, воздействующих на работающих, имеющих производственный контакт с данными компонентами, с точки зрения риск-ориентированного подхода в медицине труда является небезопасным.

Цель. Оценка потенциальных рисков профессионального воздействия инновационных биологических лекарственных препаратов на работающих в условиях производства/лаборатории и методических подходов их гигиенической регламентации.

Материалы и методы. Поиск научной литературы выполнен в электронных библиографических базах данных на русском (eLibrary, CyberLeninka) и английском (Web of Science, Scopus, PubМed) языках, нормативных документах в справочной правовой системе КонсультантПлюс.

Обсуждение. Рассмотрены отдельные аспекты особенностей разработки биологических лекарственных препаратов нового поколения (генотерапевтических/высокотехнологических/биотехнологических лекарственных средств) и сопряженных с этим рисков профессионального воздействия на работников в условиях фармацевтического или лабораторного производства. Выявлено, что работники подвергаются сочетанному воздействию неблагоприятных факторов производственной среды различной природы: биологических, физических, химических. Отмечается неполнота информации о разработке аналитических методов идентификации компонентов генотерапевтических/высокотехнологических/биотехнологических лекарственных средств в воздухе рабочей зоны, на рабочих поверхностях, в сточных водах. Обозначены актуальные проблемы гигиены труда, связанные с отсутствием законодательных инструментов, научно обоснованных управленческих решений по идентификации факторов риска здоровью работников, диапазонов контроля потенциального производственного воздействия инновационных биологических лекарственных препаратов на основе принципов гигиенической регламентации, направленной на устранение или уменьшение негативного производственного воздействия и обеспечение безопасности и сохранения здоровья работников.

Выводы. Проведенная работа позволила определить основные методические подходы по оценке потенциального производственного воздействия генотерапевтических/высокотехнологических/биотехнологических лекарственных средств на работников соответствующих фармацевтических предприятий. К таким подходам относятся: токсикологическая оценка соединений с установлением возможных параметров токсикометрии, исследование фармако/токсикокинетических особенностей компонентов генных препаратов, разработка методик их количественного определения в различных средах, установление биомаркеров экспозиции и эффекта с последующим гигиеническим нормированием и обоснованием основных профилактических мероприятий.

Введение. Травма подвешивания, также известная как синдром зависания в обвязке или синдром подвешивания, возникает, когда человек подвешивается неподвижно в страховочных стропах, что приводит к потенциально фатальным последствиям, таким как венозный застой, церебральная гипоперфузия и рабдомиолиз.

Цель. Изучить по данным литературы основные механизмы возникновения травмы подвешивания и потенциальные методы повышения безопасности лиц в группе риска.

Результаты. Это патологическое состояние, впервые упоминаемое еще в 1970-х годах, возникает у людей, занимающихся видами деятельности, требующими использования страховочных систем, такими как альпинизм и промышленные работы. Согласно последним исследованиям в ходе оказания помощи для восстановления кровотока и предотвращения осложнений необходимо немедленно перевести пострадавшего в горизонтальное положение. Надлежащая коррекция гиперкалиемии и рабдомиолиза стала ключевым направлением в протоколах лечения. Кроме того, признание роли рефлекса Бецольда — Яриша в развитии сердечно-сосудистого коллапса подчеркивает важность комплексных стратегий спасения. В качестве важных превентивных мер также отмечаются достижения в разработке более совершенных и безопасных страховочных систем.

Обсуждение. В то время как первоначальные стратегии лечения были направлены на предотвращение внезапного возврата крови к сердцу путем поддержания вертикального положения, последние исследования подчеркивают важность своевременного горизонтального положения. Роль нейрокардиогенных факторов, таких как рефлекс Бецольда — Яриша и влияние гиперкалиемии, связанной с рабдомиолизом, на исход подчеркивают эволюционирующее понимание патофизиологии. Этот сдвиг отражает возросшую осведомленность о комплексных протоколах спасения, которые снижают риски, связанные с синдромом восстановленного кровотока и сердечно-сосудистой нестабильностью.

Выводы. Прогресс в понимании травмы подвешивания значительно улучшил протоколы профилактики и лечения. Немедленное переведение пострадавшего в горизонтальное положение, надлежащее лечение осложнений (например, гиперкалиемии) и усовершенствованная конструкция страховочных систем играют ключевую роль в минимизации летальных исходов. Продолжение изучения основных механизмов патогенеза синдрома подвешивания и разработка новых методов спасения имеют большое значение для дальнейшего повышения безопасности лиц в группе риска.

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Введение. Рак легкого является основной причиной онкологической смертности и у мужчин, и у женщин. Ввиду высокой распространенности и значительной частоты рецидивов после стандартной терапии поиск новых методов лечения рака легкого является актуальной задачей. Одним из обнадеживающих направлений стала иммунотерапия, целью которой является активация цитотоксического иммунитета против опухолевых клеток.

Цель. Оценка клинической эффективности и перспектив безопасного использования иммунотерапии при злокачественных новообразованиях плевральной полости.

Обсуждение. Внедрение иммунотерапевтических подходов, включающих адоптивную клеточную терапию опухоль-инфильтрирующими лимфоцитами (TIL) или CAR-T- клетками, разработку онковакцин, онколитических вирусов, в комбинации с химиотерапией и блокированием иммунных контрольных точек (ИКТ) показало положительные результаты на стадии доклинических исследований и находится на разных этапах клинических испытаний безопасности и эффективности.

Выводы. Иммунотерапия рака легкого является перспективным направлением адъювантной терапии. Клиническая трансляция иммунотерапевтических подходов нуждается в повышении их эффективности и минимизации побочных эффектов путем комбинации различных методов терапии, совершенствования биоинженерных и клеточных препаратов, а также снижения стоимости лечения.

МОРСКАЯ МЕДИЦИНА

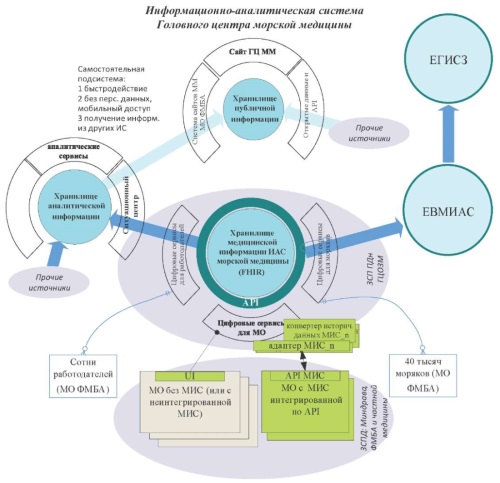

Введение. Управление процессом получения, анализа и систематизации результатов медицинских осмотров плавсостава в медицинских организациях ФМБА России требует создания специальной информационной системы.

Цель. На основании комплексного анализа результатов работы медицинских организаций ФМБА России разработать и внедрить в практическое применение информационную систему для обеспечения бесшовной преемственности в оказании всех видов медицинского обеспечения плавсостава, создать цифровой регистр медицинских освидетельствований плавсостава.

Материалы и методы. За период 2014–2023 гг. изучены организационные принципы работы медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь плавсоставу. Отработана методика организации персонифицированного учета результатов медосмотров данного контингента для формирования регистров. Анализ работы по медицинскому обеспечению лиц, работающих на судах, выполнен по итогам деятельности 35 здравпунктов, 70 судовых врачей, 14 врачей водолазной медицины в структуре ФМБА России в 2023 году.

Результаты. В Головном центре охраны здоровья моряков ФМБА России в марте 2023 года реализован пилотный проект по созданию регистра в Северо-Западном федеральном округе, разработана методика формирования идентификационного номера моряка в регистре, изучено 26 125 записей сведений о лицах, прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры. Использование предложенной методики формирования регистров во всех округах позволило получить в информационной системе данные о медицинских освидетельствованиях за 2022–2023 гг. в количестве 38 993 заключений.

Заключение. Единый информационный ресурс в комплексе с регистром по всем 35 медицинским организациям, осуществляющим медицинское обеспечение плавсостава, в том числе проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, составляет основу для дальнейшего совершенствования научных подходов к организации и развитию морской и водолазной медицины в Российской Федерации.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Введение. Подавляющее большинство современных видов спорта оказывают значительную нагрузку на опорно-двигательный аппарат (ОДА). Постоянно растущая популярность спорта среди несовершеннолетних детей, их активное участие в различных соревнованиях и тренировках создают повышенный риск получения спортивных травм, особенно минимальных повреждений и травм крупных суставов. Множество работ посвящено клинико-диагностическим и терапевтическим методам, применяющимся при травмах ОДА, однако лишь незначительная их часть касается именно детского спортивного травматизма.

Цель. Оценка существующих методов диагностики и терапии минимальных травм и повреждений крупных суставов у несовершеннолетних спортсменов для выбора наиболее перспективных и эффективных из них.

Обсуждение. Рассмотрены основные причины и механизмы травм, проведена систематизация типов травм в зависимости от вида спорта, выполнен анализ имеющихся современных методов клинико-инструментального исследования и инновационных методов терапии. Выяснено, что наиболее перспективным малоинвазивным методом биотерапии травм и повреждений ОДА, особенно в аспекте применения в детской и подростковой группе спортсменов, является PRP-терапия (терапия богатой тромбоцитами плазмой). Данный метод позволяет существенно восстанавливать анатомическую целостность поврежденных элементов, купировать болевой синдром в покое, при физической нагрузке и в стресс-тесте с возможностью сохранения функции травмированного сустава и реабилитации в кратчайшие сроки. PRP-терапия представляет собой альтернативу традиционным методам лечения, открывая новые горизонты в регенеративной и спортивной медицине.

Выводы. Комплексный персонализированный подход, объединяющий клинический осмотр и инструментальные исследования, является ключевым в обеспечении точности и объективности оценки состояния здоровья юных спортсменов; он позволяет выявить заболевания на ранней стадии, провести дифференциальную диагностику и оценить эффективность лечения с учетом особенностей педиатрической практики.

КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Введение. В связи с увеличением длительности космических полетов растет и продолжительность пребывания членов экипажа в неблагоприятных условиях микрогравитации, что требует разработки подходов, направленных на диагностику состояния здоровья непосредственно в процессе полета. Данное исследование направлено на поиск и выбор перспективных биологических маркеров, целесообразных для изучения в условиях космического полета.

Цель. Изучить современное состояние проблемы и определить биохимические и молекулярные маркеры, наиболее перспективные для направления медико-биологических исследований, выполняемых в условиях космического полета.

Результаты. Проведен анализ данных литературы, посвященных изучению методов контроля уровня биологических маркеров, характеризующих вызываемые условиями космического полета изменения иммунной, выделительной, репродуктивной систем, опорно-двигательного аппарата и системы свертывания крови.

Выводы. В настоящем обзоре рассмотрены данные, касающиеся биологических маркеров, позволяющих контролировать состояние здоровья космонавтов. По мнению коллектива авторов, наиболее перспективными являются белковые маркеры, отражающие перестройку костной ткани. Развивающееся в результате микрогравитации снижение плотности костной ткани потенциально несет риски травматизма, поэтому скрининговая диагностика состояния опорно-двигательной системы является актуальной проблемой лабораторной диагностики. Исходя из данных литературы, наиболее информативными маркерами образования новой костной ткани могут служить P1NP и остеокальцин, а ее лизиса — С-телопептид коллагена, пиридиновые сшивки и тартрат-резистентная кислая фосфатаза.

Введение. Микрофлора кишечника человека обладает целым спектром важных для организма функций: осуществляет неспецифическую противовоспалительную защиту посредством продукции бактериоцинов, органических кислот и веществ с бактериостатическими свойствами, стимулирует эукариотические клетки к синтезу муцина и веществ с антимикробной активностью, подавляет развитие воспалительных реакций в клетках эпителия кишечника. Очевидно, эти бактерии действуют синергично с иммунокомпетентными клетками кишечника, претерпевающими изменения в условиях невесомости, моделируемых с помощью «сухой» иммерсии. Регуляторные и метаболические изменения, происходящие во время модельных экспериментов, отражаются в том числе на белковом составе крови.

Цель. Выявление взаимосвязи между уровнем белков в крови человека и количеством E. coli, Lactobacillus spp., Enterococcus spp. и Bifidobacterium spp. в кишечнике с применением экспериментальной модели 3-суточной «сухой» иммерсии для потенциального использования в качестве клинических рекомендаций по коррекции микрофлоры кишечника, основываясь на данных протеомного профиля крови.

Материалы и методы. Исследование проведено с участием 6 женщин возрастом 25–40 лет. Во время 3-суточной «сухой» иммерсии испытуемые находились в иммерсионной ванне полностью погруженными в воду комнатной температуры, исключая прямой контакт кожи испытуемых и воды. В ходе исследования отбирались фекальные пробы и образцы капиллярной крови у каждой из участниц. Для оценки количества белков проводили хромато-масс-спектрометрический анализ образцов высушенных пятен крови с использованием нано-ВЭЖХ Dionex Ultimate3000, совмещенным с масс-спектрометром TimsTOF Pro. Исследование количества кишечных бактерий проводили с помощью культурального посева предварительно разведенных образцов фекалий на селективные среды по стандартной методике с последующим учетом колоний.

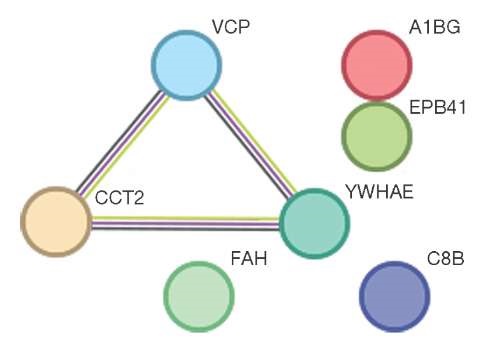

Результаты. Регрессионная модель показала связь между уровнями отдельных белков и представителями кишечной микрофлоры. Была выявлена статистически значимая корреляционная взаимосвязь белков крови ENO1 (r = 0,71), MYH9 и SPTA1 (r = -0,99) с количеством E. coli; белков крови EPB41, VCP, C8B и CCT2 (r = 0,74) и белков FAH, YWHAE (r = -0,46) с количеством Bifidobacterium spp., а также достоверная сильная положительная корреляционная взаимосвязь между Lactobacillus spp. и белками ENO1, CA2 (r = 0,74), S100A6 и HSPA4 (r = -0,87). С количеством Enterococcus spp. коррелировал белок CALM2 (r = -0,76).

Выводы. Выявлены комплексы белков, количество которых коррелировало с количеством некоторых видов микрофлоры кишечника: белки, связанные с иммунной системой; белки, прямо или косвенно влияющие на процессы пищеварения и минеральный обмен; белки, влияющие на толерантность клеток к гипоксии.

ГЕМАТОЛОГИЯ

Введение. В связи с возросшей потребностью применения концентрата тромбоцитов для лечения и профилактики тромбоцитопатии актуальной задачей является разработка, совершенствование и внедрение новых подходов мониторинга параметров его качества и оценки безопасности.

Цель. Проведение систематического обзора и анализа литературных данных для выявления перспективных подходов к оценке адекватного анализа качества тромбоцитного концентрата для повышения эффективности и безопасности трансфузий.

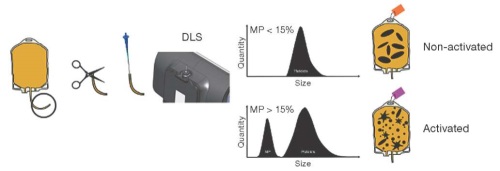

Обсуждение. Выявлены возможности и преимущества рационального подхода к переливанию концентрата тромбоцитов с учетом степени активации тромбоцитов для оптимизации заготовки компонента. Особое внимание уделено методам оценки активации тромбоцитов. Обнаружение микрочастиц на основе динамического рассеяния света позволит отличать активированные (с высоким содержанием микрочастиц) от неактивированных (с низким содержанием микрочастиц) тромбоцитов при проведении как лечебных, так и профилактических трансфузий и оптимизировать использование этого дефицитного компонента крови.

Выводы. Возможность дифференцировки концентратов тромбоцитов на основе скрининга содержания микрочастиц, образующихся в результате активации, будет способствовать повышению эффективности и безопасности трансфузионной терапии.

Введение. Криоконсервация позволяет длительно сохранять биоматериал, однако существует ряд проблем, связанных с недостаточной эффективностью криоконсервантов и токсичностью ряда криокомпонентов, в связи с чем актуален поиск низкотоксичных биосовместимых криоагентов.

Цель. Оценка морфофункциональных особенностей форменных элементов крови в криоконсерванте с лактулозой на основании показателей лейкоцитарных, тромбоцитарных и эритроцитарных параметров для хранения цельной крови при умеренно низкой температуре (–20 С).

Материалы и методы. Исследование проведено на 30 добровольцах-донорах женского пола в возрасте 18–23 лет. Объект исследования — периферическая венозная кровь, стабилизированная 3-замещенной калиевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты. При приготовлении модельного криоконсерванта был использован 0,9 % раствор хлорида натрия для поддержания изотонической концентрации. В качестве криопротекторов, проникающих в клетку, использовали глицерин и диметилсульфоксид, в качестве не проникающего — дисахарид лактулозу. Оптимизация состава криоконсерванта проводилась за счет варьирования массовых долей компонентов. Общий анализ крови выполняли на автоматическом гематологическом анализаторе «Гемалайт 1270». Компьютерное цитоморфометрическое исследование проводили на аппаратно-программном комплексе «МЕКОС-Ц2».

Результаты. В ходе исследования в условиях сохранения образцов крови с применением разработанного криоконсерванта после 24 ч хранения при температуре –20 С увеличивался процент сохранности лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов (88,6 ± 0,41, 92,1 ± 0,31, 91,4 ± 0,52% соответственно) с сохранением форменных элементов крови в физиологически активном состоянии после оттаивания по сравнению с образцами крови, сохранявшимися при комнатной температуре.

Выводы. Выявлена морфологическая и функциональная сохранность форменных элементов крови в образцах с применением разработанного криоконсерванта после 24 ч хранения при температуре –20 °С. Преимущества данного криоконсерванта: возможность его длительного хранения без потери криопротекторных свойств, обеспечение криопротектором стабилизации форменных элементов крови к воздействию субумеренно низкой температуры –20 °С, применение нетоксичного дисахарида лактулозы, не проникающего внутрь клетки. Разработанный криоконсервант является эффективным в условиях замораживания при –20 °С и доступным (все компоненты производятся на территории Российской Федерации). Исследования в данном направлении позволят более эффективно использовать аутодонорство во избежание ряда осложнений при трансфузии компонентов крови.

ISSN 2713-2765 (Online)