Перейти к:

Принципы функционирования сети мониторинга биологических рисков на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России

https://doi.org/10.47183/mes.2025-264

Аннотация

Введение. Мониторинг биологических рисков (МБР) обеспечивает своевременное реагирование на возникающие биологические угрозы и предотвращение их негативного воздействия на здоровье человека. Для совершенствования и развития сети МБР ФМБА России необходимо знание и понимание принципов его функционирования.

Цель. Научное обоснование принципов функционирования сети МБР на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России.

Материалы и методы. Информационной платформой для исследования послужила автоматизированная информационная система Федерального информационно-аналитического центра мониторинга биологических рисков ФМБА России (ФИАЦ ММБР ФМБА России), агрегирующая данные МБР на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России. Исследование построено на применении научных методов системного анализа, обратного инжиниринга, классической логики, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, категоризации и классификации.

Результаты и их обсуждение. Проведено всестороннее исследование действующей сети МБР ФМБА России. Рассмотрены и детально проанализированы цель, основные задачи, функции и направления деятельности созданной сети МБР, ее свойства, характеристики и особенности. На основании применения метода обратного инжиниринга обоснованы 19 ключевых принципов работы сети МБР. Разработана и представлена классификация перечисленных принципов, основанием для которой послужил признак разделения на классы по видам деятельности, обеспечивающей функционирование сети МБР как сложной организационной системы. В результате выделено 3 класса принципов: информационно-технологической, организационно-управленческой и научно-практической направленности.

Заключение. По результатам проведенного исследования были определены, сформулированы, обоснованы и классифицированы принципы функционирования сети МБР на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России. Среди них: системный подход, принцип непрерывности мониторинга и представления его результатов, принцип комплексности информационно-аналитического обеспечения и некоторые другие. Научное обоснование ключевых принципов, базирующееся на результатах исследования процессов функционирования сети мониторинга, будет способствовать выработке предложений по оптимизации и совершенствованию технологии мониторинга биологических рисков ФМБА России.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мельников О.А., Болехан В.Н., Краевой С.А. Принципы функционирования сети мониторинга биологических рисков на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России. Медицина экстремальных ситуаций. 2025;27(3):283-294. https://doi.org/10.47183/mes.2025-264

For citation:

Melnikov O.A., Bolekhan V.N., Kraevoy S.A. Functioning principles of the network of biological risk monitoring of the Federal Medical and Biological Agency of Russia. Extreme Medicine. 2025;27(3):283-294. https://doi.org/10.47183/mes.2025-264

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе значительно возрастает важность и актуальность вопросов обеспечения биологической безопасности. По мнению экспертов ФГБУ «ЦСП» ФМБА России [1], объективная необходимость создания эффективной системы биобезопасности продиктована нарастанием биологических угроз от возникновения различного рода инфекций, вызванных патогенными и условно-патогенными микроорганизмами (например, инфекциями, вызванными вирусами Flavivirus, SARS-CoV-2, MERS-CoV, Эбола), а также микроорганизмами группы ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp.), наиболее распространенными клинически значимыми патогенами с высоким уровнем антибактериальной устойчивости, скорость формирования антибиотикорезистентности которых резко увеличилась и достигла пандемического масштаба [2][3].

В сферу ответственности ФМБА России входит охрана здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия работников более 730 организаций с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического происхождения. Подведомственные организации ФМБА России обслуживают более 3,3 млн чел., проживающих в 20 закрытых административно-территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах в 59 субъектах Российской Федерации и на территории комплекса Байконур. Обеспечение биологической безопасности обслуживаемого контингента ФМБА России является важнейшей ведомственной задачей.

Мониторинг биологических рисков (МБР) обеспечивает своевременное реагирование на возникающие биологические угрозы и предотвращение их негативного воздействия на здоровье человека. МБР позволяет:

- выявлять, анализировать, прогнозировать, оценивать и ранжировать биологические риски на основе единых критериев, утверждаемых Правительством Российской Федерации;

- аккумулировать данные и использовать их для оценки эффективности мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности;

- разрабатывать мероприятия по предупреждению и снижению биологических рисков, повышению защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, нейтрализации биологических угроз.

Для решения этих задач на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России, создана и функционирует с января 2022 года сеть МБР.

Актуальность и значимость настоящего исследования связана с необходимостью проведения анализа процессов и принципов функционирования сети МБР ФМБА России, а также выработки путей ее совершенствования и развития на базе научных подходов с учетом нарастания биологических угроз и рисков здоровью.

Одним из значимых аспектов решения задачи по совершенствованию и развитию сети МБР является выявление, формулирование и обоснование основных принципов функционирования сети МБР посредством анализа ключевых направлений и особенностей ее работы. Анализ принципов, в свою очередь, позволит в перспективе разработать предложения и требования по оптимизации работы сети.

Отсутствие в медико-биологической сфере научных разработок, обосновывающих принципы функционирования технологии мониторинга биологических рисков в целом и ведомственной сети МБР на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России, в частности, определяет новизну настоящего исследования.

Цель исследования — научное обоснование принципов функционирования сети МБР на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалами для исследования послужили российские и зарубежные публикации в рецензируемых научных журналах, представленных в электронных библиографических базах данных на русском (eLibrary, CyberLeninka) и английском (Web of Science, Scopus, PubМed, Google Scholar, Cochrane Library) языках.

В качестве основы для анализа нормативно-правовых материалов использовались созданные в ФГБУ «ЦСП» ФМБА России база данных «Нормативные правовые акты радиационного, химического и биологического мониторинга» и банк данных нормативных правовых документов сети МБР. Информационной платформой для исследования послужила автоматизированная информационная система Федерального информационно-аналитического центра мониторинга медико-биологических рисков ФМБА России, агрегирующая данные мониторинга биологических рисков на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России.

Исследование построено на применении научных методов системного анализа и обратного инжиниринга [4], а также других методов информационно-аналитической группы, включая методы классической логики, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, категоризации и классификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На основании информационных материалов ФИАЦ ММБР ФМБА России, включая данные информационной системы МБР, проведено всестороннее исследование действующей сети МБР ФМБА России, обстоятельно рассмотрены и детально проанализированы цель, основные задачи, функции и направления деятельности созданной сети МБР, ее свойства, характеристики и особенности, выявлены, сформулированы и обоснованы 19 ключевых принципов работы сети МБР. Сеть мониторинга биологических рисков ФМБА России — сложная организационная система, а основной способ функционирования любой системы называют принципом работы.

Принцип сетевого построения архитектуры мониторинга биологических рисков

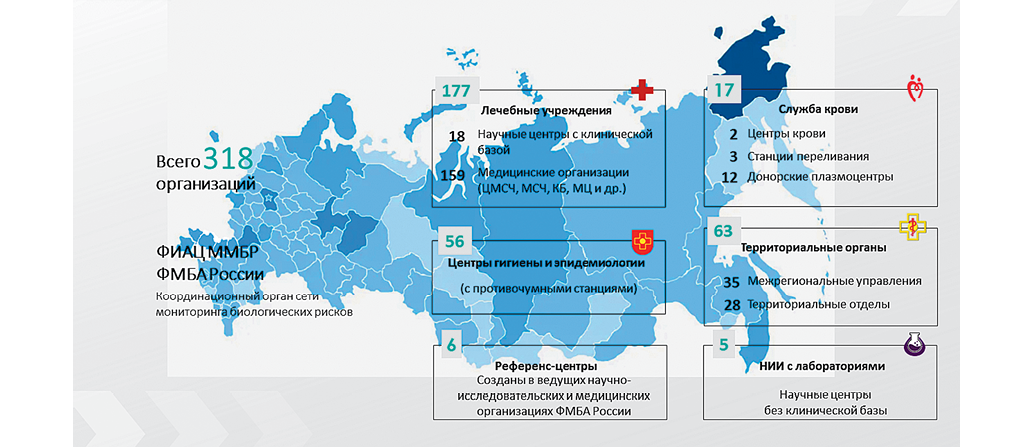

Организационная архитектура технологии мониторинга биологических рисков на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России, представляет собой развернутую географически и функционально распределенную сеть государственных учреждений — участников сети МБР, состоящую из подведомственных медицинских организаций (177); организаций, осуществляющих микробиологические исследования (56); учреждений службы крови (17); территориальных органов (63) и других учреждений ФМБА России (5) (рис. 1).

Всего на сегодняшний день сеть мониторинга биологических рисков включает 318 подведомственных ФМБА России организаций, в том числе 6 референс-центров, созданных при ведущих научно-исследовательских и медицинских организациях ФМБА России, 2 из которых имеют статус федеральных. С 1 января 2022 г. в Федеральном медико-биологическом агентстве создан Федеральный информационно-аналитический центр мониторинга медико-биологических рисков ФМБА России (ФИАЦ ММБР ФМБА России), являющийся координационным органом (координатором) сети МБР.

К основным задачам ФИАЦ ММБР ФМБА России относятся:

- координация деятельности сети мониторинга биологических рисков в пределах установленной сферы деятельности ФМБА России;

- сбор и обработка информации о биологических угрозах на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России, в рамках: медицинской деятельности; при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора); при осуществлении государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов;

- осуществление с использованием информационных ресурсов ФИАЦ ММБР ФМБА России непрерывного мониторинга биологических рисков, включающих выявление, анализ, прогнозирование, оценку и ранжирование биологических рисков в соответствии с едиными критериями;

- оперативное информирование руководства ФМБА России о выявленных биологических угрозах на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России;

- мониторинг возможностей (ресурсного обеспечения) медицинских организаций ФМБА России для проведения диагностических, профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий при возникновении биологических угроз на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России.

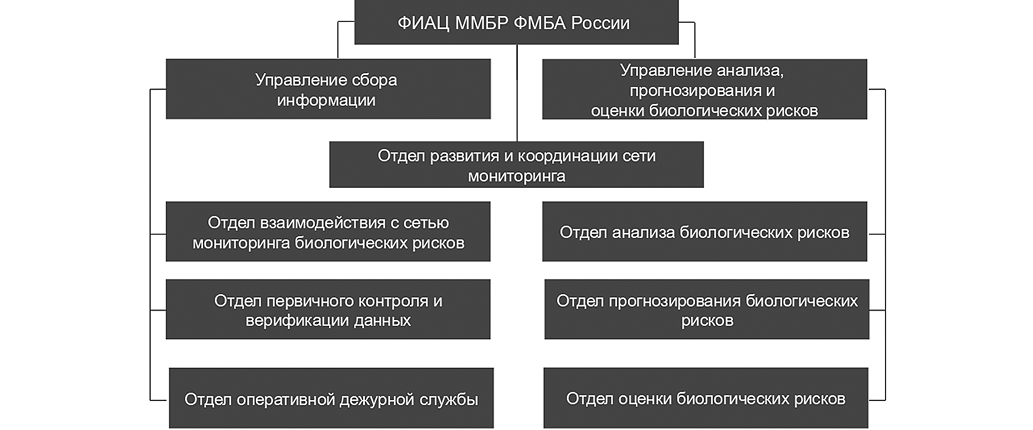

Организационно в Центре выделены два управления: сбора информации и анализа, прогнозирования и оценки биологических рисков. С учетом направлений деятельности управлений сформированы входящие в них структурные подразделения (рис. 2). Таким образом реализуется принцип сетевого построения архитектуры МБР.

Рисунок подготовлен авторами

Рис. 1. Структура сети мониторинга биологических рисков ФМБА России

Рисунок подготовлен авторами

Рис. 2. Структурная схема ФИАЦ ММБР ФМБА России

Принцип приоритетности соответствия целевому назначению

Принцип определяется приоритетом для ФМБА России охраны жизни и здоровья человека. Основной целью создания Федеральным медико-биологическим агентством сети МБР была организация надежного механизма, решающего задачи мониторинга биологических рисков на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России, в рамках реализации Федерального закона № 492-ФЗ1 и соответствующего постановления Правительства Российской Федерации.

Поэтому основной целью ведомственной сети МБР является ее функционирование в рамках решения задач по мониторингу биологических рисков здоровью для обеспечения биологической безопасности контингента ФМБА России. В этой связи в качестве одного из основных принципов функционирования сети МБР был выделен принцип соответствия целевому назначению, или принцип конечной цели. В соответствии с этим принципом абсолютный приоритет отдается глобальной цели, достижению которой подчинена вся деятельность сети, а именно: обеспечению биологической безопасности контингента ФМБА, а также охране окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов.

Принцип опоры на нормативно-правовой базис

В настоящее время для решения проблем биологической безопасности в Российской Федерации и Федеральном медико-биологическом агентстве разработаны нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по мониторингу биологических рисков на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России. Правовой основой создания и функционирования сети МБР является Федеральный закон2, Указ Президента Российской Федерации3, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты.

Банк данных нормативных правовых документов сети МБР, созданный в ФИАЦ ММБР ФМБА России, насчитывает сегодня 69 документов, регламентирующих деятельность сети МБР и создающих нормативно-правовой базис ее деятельности. К ним относятся: Федеральные законы Российской Федерации, указы Президента России, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, ведомственные приказы и указания ФМБА России, Минздрава России, СанПиНы, ГОСТы, приказы и указания ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, рекомендации, инструкции и методики ФИАЦ ММБР ФМБА России.

Существующая нормативная правовая база является правовым фундаментом для реализации мер государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности и противодействия биологическим угрозам. Этот фундамент определяет нормы правового регулирования отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к биологической безопасности, в том числе МБР, при предупреждении и возникновении естественных и искусственных опасных биологических ситуаций внутреннего и внешнего (трансграничного) происхождения, вызванных природными, техногенными факторами и биотеррористическими актами [5]. Таким образом, еще одним существенным принципом функционирования сети МБР является принцип опоры на нормативно-правовой базис, или принцип нормативно-правового регулирования.

Принцип системного подхода

Принцип подразумевает рассмотрение сети МБР как системы, объединяющей в себе целостный комплекс взаимосвязанных элементов [6]. Сеть МБР обладает признаками сложной организационной специализированной системы. К ним относятся:

- целостность (зависимость каждого элемента от его места внутри общего «организма» сети);

- первичность целого (подчиненность целей локальных элементов достижению главной цели системы);

- связность (наличие внутрисистемных отношений между элементами, включая горизонтальные и вертикальные связи);

- структурность (возможность представления системы через структуру связей и отношений между элементами);

- иерархичность/моноцентризм (подчиненность структурных элементов координатору — ФИАЦ ММБР ФМБА России);

- синергия (функционирование взаимосвязанных элементов, порождающее качественно новые свойства системы, не сводящиеся к простой сумме свойств ее элементов) и некоторые другие.

Принцип системности позволяет раскрыть целостность объекта исследования, связи между элементами, определить источник и вектор развития системы [7].

В процессе формирования сети МБР как системы, функционирующей как в плановом, так и в экстренном режиме, в первую очередь были определены объект деятельности этой системы и методические подходы, необходимые для разработки ее многоуровневой, иерархически соподчиненной структурно-функциональной организации элементов, охватывающих соответствующий функциональный спектр полномочий ФМБА России в области биологической безопасности. Подробный анализ деятельности сети МБР как системы является темой отдельного, самостоятельного исследования, включающего, помимо прочего, изучение ее свойств, характеристик и особенностей, связей системы с внешней средой.

Принцип непрерывности мониторинга и представления его результатов

Целевая направленность функционирования, регламентированная соответствующими нормативными правовыми документами, определяет режим непрерывной работы механизма, реализующего задачи мониторинга биологических рисков в интересах обеспечения биологической безопасности контингента ФМБА России. Кроме того, географическое распределение организаций и территорий, обслуживаемых ФМБА России, охватывающей многие часовые пояса, обусловливает необходимость обеспечения круглосуточного сбора и обработки данных, включая постоянное отслеживание, скрининг, индикацию, идентификацию, верификацию данных, проведение этиологической диагностики количественного и качественного состояния опасных биологических факторов и рисков здоровью человека, в т.ч. с учетом отдаленных негативных последствий для настоящих и будущих поколений людей.

Важной составляющей является своевременное информирование, представление потребителям результатов анализа и прогнозирования биологических угроз и рисков, оперативной аналитической и прогнозной информации для организации работы по предотвращению, нейтрализации или ликвидации угроз и рисков здоровью [8]. Потребителями информации являются подразделения и руководящий состав ФГБУ «ЦСП» ФМБА России и ФМБА России, заинтересованные ведомства, государственная информационная система в области обеспечения биологической безопасности (ГИС ББ). Основным на этом направлении работы является принцип непрерывности мониторинга и представления результатов.

Принцип взаимосвязанности управления информационными потоками и агрегации данных

Агрегация данных — процесс объединения и обобщения данных из разрозненных источников в единый набор данных. Процесс агрегации подготавливает данные для анализа, упрощая понимание закономерностей движения информационных потоков [9].

Основным инструментом ФИАЦ ММБР ФМБА России является его информационная система (ИС), которая используется для агрегации — сбора и обработки данных о биологических угрозах и рисках и формирования единого набора данных. В настоящее время к ИС МБР подключено более 3,5 тыс. пользователей. На сегодняшний день ФИАЦ ММБР ФМБА России обладает современным мощным вычислительным комплексом, который включает: серверное оборудование, блоки памяти для хранения данных, высокоскоростные каналы связи. Имеющийся вычислительный комплекс позволяет решать основные задачи мониторинга биологических рисков на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России, собирать любые типы данных, проводить их проверку и структуризацию.

В настоящее время в ИС ФИАЦ ММБР ФМБА России данные поступают четырьмя информационными потоками. Первый поток включает внесение информации медицинскими организациями по результатам лабораторных исследований. Второй поток — это данные, вносимые медицинскими организациями по нозологии заболевших, в том числе первично. Третий поток позволяет агрегировать данные в части подтвержденного диагноза через центры гигиены и эпидемиологии. В рамках четвертого потока поступает информация о выявленных очагах инфекционных заболеваний и мероприятиях по их ликвидации.

Развитие информационных технологий привело к резкому повышению скоростей и объемов передаваемых данных. Существенно меняется структура информационного обмена. Процессы агрегации данных и управления информационными потоками требуют непрерывного технологического мониторинга, включая их контроль и анализ, а также оптимизацию потоковой и агрегированной информации.

Принцип комплексной автоматизации информационных процессов и систем

Автоматизация информационно-технологических процессов и систем представляет собой внедрение и использование передовых информационных технологий и технических средств, которые выполняют задачи и операции без непосредственного участия человека [10].

Автоматизация сети МБР нацелена на решение следующих задач:

- сокращение монотонного рутинного труда через внедрение технологий репликации, передачи, сопряжения данных и возможности автоматизированного и автоматического решения простых и сложных задач;

- расширение информационных и аналитических возможностей специалистов, аналитиков и руководителей через создание автоматизированных рабочих мест, оперативную и наукоемкую обработку больших и разнородных данных, в том числе с применением искусственного интеллекта, нейронных сетей, гибридных методов;

- возможность удаленного получения и обмена информацией, сопряжения данных разных источников;

- выявление логики нарушения санитарных правил и норм.

Комплексная автоматизация включает в себя стандартизацию и унификацию оборудования и программного обеспечения, рациональную интеграцию информационных технологий в существующий рабочий процесс, обеспечение гибкости формируемых систем и оптимизации информационных процессов, масштабируемости и расширяемости функциональных возможностей информационных систем, их устойчивости к сбоям.

В автоматизированной ИС (АИС) ФИАЦ ММБР ФМБА России предусмотрен ввод данных в автоматическом режиме через IP-интерфейс, который позволяет напрямую осуществлять их сбор из информационных систем медицинских и лабораторных организаций — участников сети МБР. Данный подход обеспечивает оперативный сбор актуальной достоверной информации.

Для автоматической работы ИС ФИАЦ ММБР ФМБА России по выявлению биологических факторов, влияющих на изменение биологических угроз, в качестве порога информирования заведены среднемноголетние показатели заболеваемости населения на территориях, обслуживаемых ФМБА России. При превышении указанного порога проводятся мероприятия по анализу, прогнозированию и оценке биологических рисков. Для обеспечения эффективной работы системы автоматического отслеживания биологических угроз (опасностей) систематически обновляются справочники пороговых значений.

Одной из основных перспектив развития автоматизации является интеграция с искусственным интеллектом и машинным обучением. Для автоматизации процесса мониторинга открытых источников информации о возможных биологических угрозах, способных привести к чрезвычайной ситуации, в ФИАЦ ММБР ФМБА России разработана и внедряется подсистема с технологией на базе искусственного интеллекта. Подсистема позволяет оперативно и качественно проводить когнитивный анализ новостей СМИ и социальных сетей на предмет выявления информации о возможной биологической угрозе.

Принцип дружественного интерфейса

Для любой автоматизированной системы, ориентированной на человека, важным компонентом является интерфейс пользователя. Под дружественным (user-friendly, UF) интерфейсом понимаются интуитивно понятные пользователю средства, при помощи которых он взаимодействует с информационными системами, включая системы передачи данных. UF-интерфейс должен обладать минималистичным дизайном и высокой скоростью загрузки данных.

В ИС ФИАЦ ММБР ФМБА России для взаимодействия с участниками сети МБР используются специальные электронные формы, разработанные с учетом специфики пользователей медицинских организаций, центров гигиены и эпидемиологии, окружных медицинских центров, территориальных органов. Под конкретные мероприятия разрабатываются и внедряются «витрины данных» и специализированные пользовательские «окна» для участников плановых учений и тренировок.

Принцип импортозамещения программных продуктов и аппаратных средств

Важной технологической особенностью современности является необходимость перехода на отечественные информационные технологии и программно-аппаратные средства в целях формирования надежной отечественной альтернативы зарубежным аналогам. В настоящее время ФИАЦ ММБР ФМБА России находится в процессе перехода на отечественную операционную систему, обеспечивающую требуемую степень защищенности и информационной безопасности, уменьшая тем самым уязвимость программных средств ИС МБР.

Принцип эффективного управления деятельностью сети

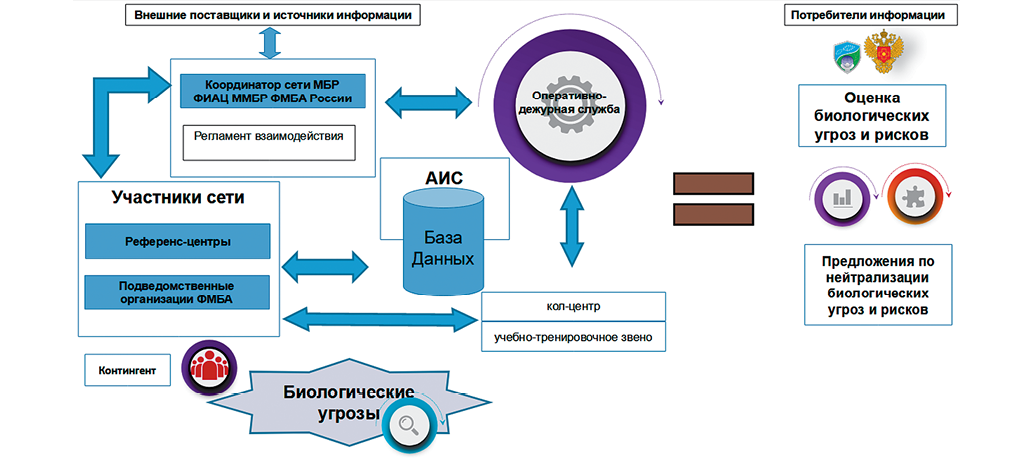

В информационном, функциональном и организационном взаимодействии в деятельности сети МБР задействованы различные управленческие звенья внутрисетевых подразделений и структур, а также внешних заинтересованных и/или участвующих в процессе мониторинга сторон [11]. К ним относятся:

- Внутрисетевые звенья: подведомственные организации ФМБА России — участники сети и референс-центры; структурно-функциональные подразделения ФИАЦ ММБР ФМБА России, включая информационные и аналитические подразделения сбора, обработки, контроля и верификации данных; подразделения информационно-технологического обеспечения АИС; подразделения координации и развития сети; оперативно-дежурную службу; контакт-центр; подразделения обеспечения деятельности ФИАЦ ММБР ФМБА России и развития сети; учебно-тренировочные звенья и т.д.

- Внешние потребители, поставщики и источники информации: руководство ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, Центр оперативного управления ФМБА России, руководство и управления ФМБА России, ведомства (МЧС России, Минздрав России, Роспотребнадзор России, Минобороны России, Минпромторг России и т.д.), учреждения, информационные и научные центры, государственная информационная система безопасности в области обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации, интернет-ресурсы и т.д.

- Контингент ФМБА России, представленный организациями, обслуживаемыми ФМБА России, и населением, проживающим на обслуживаемых ФМБА России территориях.

- Структуры внешнего управления: ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, ФМБА России, Правительство и Президент Российской Федерации.

Общая структурная схема информационного, функционального и организационного взаимодействия сети МБР представлена на рисунке 3.

Как видно из рисунка 3, информационное, функциональное и организационное взаимодействие сети МБР представляет сложный мультидисциплинарный процесс, требующий эффективного управления. Управление этим процессом и координация его работы возложены на ФИАЦ ММБР ФМБА России, являющегося координационным органом сети МБР. При этом функционирование сети МБР предусмотрено в двух режимах:

1) режиме повседневной деятельности с реализацией процедур выявления, анализа, прогнозирования и оценки биологических факторов;

2) режиме экстренного реагирования на биологические угрозы, способные привести к чрезвычайной ситуации.

Для успешного функционирования системы управления сетью МБР необходимо постоянно анализировать изменения внешней и внутренней среды, адаптировать действия применительно к новым условиям.

Рисунок подготовлен авторами

Рис. 3. Структурная схема информационного, функционального и организационного взаимодействия сети мониторинга биологических рисков

Принцип субординации

Принцип субординации (соподчинения) подразумевает управление, в рамках которого осуществляются: вертикальное упорядочение — вертикальная подчиненность элементов сети, где один из взаимодействующих элементов исполняет роль ведущего, определяющего деятельность остальных участников взаимоотношений, а также горизонтальное упорядочение деловых отношений, где выстраивается взаимодействие участников одного уровня. Внутри сети МБР роль такого ведущего органа принадлежит координатору сети — ФИАЦ ММБР ФМБА России, управляющему деятельностью участников сети. В свою очередь, ФИАЦ входит в структуру и подчиняется ФГБУ «ЦСП» ФМБА России. Медицинские организации по линии медицинского обеспечения подчиняются окружным медицинским центрам ФМБА России. При этом все участники и координатор сети вместе с ФГБУ «ЦСП» ФМБА России подчинены Федеральному медико-биологическому агентству и обязаны исполнять все директивы, распоряжения и указания его структурных подразделений по линии назначенного руководителем Агентства функционального подчинения.

С 17 июня 2024 г. в соответствии с Указом Прези-дента Российской Федерации4 руководство деятельностью ФМБА России осуществляет Президент России.

Таким образом, субординационную вертикаль для сети МБР можно отобразить в следующем виде: «Президент России — ФМБА России — ФГБУ «ЦСП» ФМБА России — ФИАЦ ММБР ФМБА России (координатор) — участники сети МБР».

Принцип перманентности оперативно-дежурного обеспечения

Процесс непрерывности мониторинга биологических рисков и представления его результатов совместно с принципом эффективности управления МБР реализуется в сети в том числе через деятельность специально созданной в ФИАЦ ММБР ФМБА России оперативно-дежурной службы. Смены этой структуры работают в круглосуточном режиме и состоят из оперативных дежурных и специалистов, заступающих в дневное рабочее время. Ежедневно оперативно-дежурной службой руководству ФМБА России представляется сводка об эпидемиологической обстановке на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России. Так в сети МБР реализуется принцип перманентности оперативно-дежурного обеспечения.

Принцип комплексности информационно-аналитического обеспечения

Согласно Федеральному закону5 мониторинг биологических рисков включает в себя выявление, анализ, прогнозирование, оценку и ранжирование биологических рисков на основе единых критериев, то есть процессы информационно-аналитической деятельности, которые реализуются в сети МБР ФМБА России следующим образом.

Сбор и первичную аналитическую обработку информации медико-биологического характера осуществляют медицинские организации — участники сети, которые направляют ее в ИС ФИАЦ ММБР ФМБА России. В ФИАЦ ММБР ФМБА России ежедневно проводится ее анализ на предмет выявления эпидемической заболеваемости, новых, редких, возвращающихся и спонтанных инфекций, изменения свойств и форм патогенов, заболеваний, связанных с нарушением нормальной микробиоты человека, инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (во время аварий и террористических актов) на объектах, где проводятся работы с использованием патогенов, распространении резистентности к лекарственным препаратам, иммунодефицитных состояний организма человека.

ФИАЦ ММБР ФМБА России проводит первичную верификацию данных и анализ биологических рисков, результатом чего является получение структурированных информационных массивов по отдельным биологическим угрозам (опасностям), а также осуществляет определение методов прогнозирования биологических рисков. В соответствии с установленными критериями ФИАЦ ММБР ФМБА России направляет информацию о выявленных биологических угрозах (опасностях) в референс-центры сети МБР, которые верифицируют информацию о биологических угрозах, в том числе проводят анализ образцов биоматериалов в течение 72 часов.

На следующем этапе осуществляется прогнозирование биологических рисков, т.е. проведение оценки вероятности наступления динамических изменений показателей (индикаторов) биологических угроз, их количественных и качественных характеристик. Результатом прогнозирования биологических рисков становится получение данных, необходимых для оценки вероятности нанесения вреда, связанного с биологической угрозой, определяемой при оценке биологических рисков. При необходимости составляется доклад о выявлении биологической угрозы, который направляется в центральный аппарат ФМБА России для последующей передачи в государственную информационную систему по обеспечению биологической безопасности (ГИС ББ). Для использования в работе специалистов и исследователей сети МБР, занимающихся вопросами прогнозирования биологических рисков, в 2024 году в ФГБУ «ЦСП» была создана база данных «Методы научного прогнозирования», включающая описание, характеристики и особенности около 100 научных методов. Представленные этапы работы экспертов сети МБР и их взаимодействие по сбору, анализу, прогнозированию и оценке специализированных данных, относящихся к сфере биологических угроз и рисков, подтверждают комплексный характер информационно-аналитического обеспечения в деятельности сети МБР [12].

Принцип обеспечения качества предоставляемой информации

Существующий в сети МБР механизм контроля обеспечивает своевременность предоставления специализированных данных обо всех случаях заболеваний, регистрируемых в медицинских организациях; данные передаются в информационную систему ФИАЦ ММБР ФМБА России. При этом отслеживается качество предоставляемой информации: ее полнота, актуальность, достоверность. Механизм контроля, кроме этого, включает автоматизированный анализ и оповещение о выявленных ошибках, а также сверку оперативных и отчетных данных по основным показателям.

В ФИАЦ ММБР ФМБА России ежедневно проводятся следующие виды работ по обеспечению качества информации: проверка полноты и своевременности заполнения анкет медицинскими организациями — участниками сети МБР в едином формате сбора данных; удаление ошибочных записей в информационном ресурсе (дублей случаев инфекционных заболеваний и файлов-донесений о биологических угрозах); выявление случаев повторного заполнения электронных форм.

Еженедельно производится сверка полученных количественных показателей со статистическими отчетами, поступающими из медицинских организаций, территориальных органов и центров гигиены и эпидемиологии. Достоверность поступающей информации является важным фактором, влияющим на качество работы сети МБР. Под достоверной информацией понимаются сведения (сообщения, данные) от/из надежного источника о событиях, фактах, явлениях и процессах, имеющих подлинность, правдивость, истинность, основанную на знании и исключающую всякое сомнение [13]. В этой связи особая роль в функционировании сети мониторинга биологических рисков отведена процессу верификации информации о биологических угрозах, осуществляемому референс-центрами сети МБР ФМБА России. Оценка биологических рисков осуществляется на основе единых критериев по видам биологических угроз (опасностей) для здоровья человека, формирующих биологические риски, и уровням биологического риска.

Дальнейшее прогнозирование, оценка и ранжирование биологических рисков производится аналитиками Центра только для биологических угроз, верифицированных референс-центрами. Для расчета уровня биологического риска используются значения тяжести вреда здоровью человека в результате воздействия опасных биологических факторов и вероятности нанесения вреда. Результатом оценки биологического риска является определение его уровня: допустимый, значительный, критический, что отражается в соответствующих информационно-аналитических документах и отчетах.

Принцип развития профессиональных компетенций

Одним из важных направлений в обеспечении качества функционирования сети МБР является соответствующая профессиональная подготовка и переподготовка ведущих должностных лиц и всех сотрудников организаций — участников сети МБР в целом, а также их слаженное взаимодействие [14]. В рамках специальной профессиональной подготовки координатор сети — ФИАЦ ММБР ФМБА России — ежемесячно проводит учения, сборы и занятия с участием сотрудников медицинских организаций, территориальных органов, центров гигиены и эпидемиологии, центров крови, референс-центров, окружных медицинских центров и научных учреждений.

Координатором организована работа контакт-центра ФИАЦ ММБР ФМБА России по взаимодействию с организациями — участниками сети мониторинга биологических рисков. Контакт-центром обрабатываются телефонные звонки, сообщения, поступающие через виджет «ВКонтакте», и обращения по электронной почте, проводятся занятия с участниками сети МБР по порядку направления и рассмотрения обращений.

Принцип эффективной коммуникации

В деятельности сети МБР задействовано множество специалистов различной профессиональной направленности и квалификации из самых разных областей научных знаний и практических отраслей, включая медиков, биологов, гигиенистов, аналитиков, инженеров и программистов IT-индустрии и телекоммуникаций, диспетчеров и операторов оперативно-дежурных служб, консультантов, инструкторов профподготовки, методистов, инспекторов и т.д. Они обязаны четко и однозначно понимать друг друга, оперируя едиными терминами и понятиями, обеспечивая бесперебойное функционирование сети МБР как единой слаженной эффективно развивающейся системы.

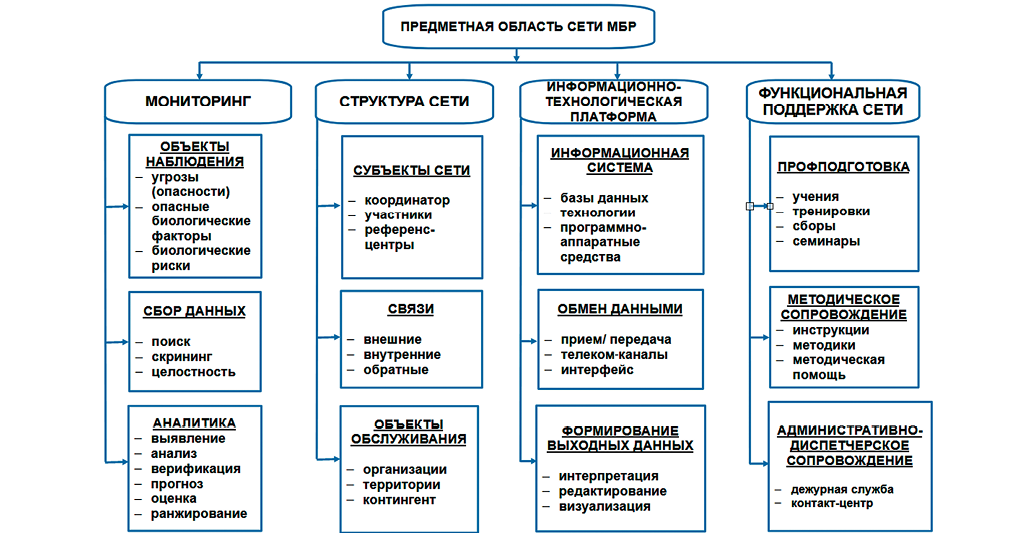

Для повышения качества внутрикорпоративных коммуникаций было принято решение о необходимости разработки терминологического аппарата сети МБР ФМБА России и создания ведомственного тематического глоссария терминов и определений сети. В этих целях был разработан специальный алгоритм создания глоссария тезаурусного типа, исследована и категоризирована предметная область и терминосфера сети МБР. Типология предметной области представлена на рисунке 4.

В настоящее время продолжаются работы по разработке терминосистемы сети МБР [15], формированию словарных дефиниций и созданию проекта глоссария.

Рисунок подготовлен авторами

Рис. 4. Типология предметной области сети мониторинга биологических рисков

Принцип комплексного научного обеспечения

Научное обеспечение включает комплекс научных, научно-технических, научно-методических и других видов деятельности, направленных на получение и эффективное внедрение новых знаний, техники и технологий в части, касающейся функционирования сети МБР в области медицины (включая гигиену, санитарию, эпидемиологию и т.п.), биологии, управления, анализа и прогнозирования биологических угроз и рисков, информационных технологий, профподготовки, чрезвычайных ситуаций социально-биологического характера.

В настоящее время в рамках научного обеспечения деятельности сети МБР проводятся работы (НИР) с участием специалистов и исследователей из НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина ФМБА России, Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна и др.

Принцип адресной методической поддержки

Методическая поддержка мониторинга биологических рисков включает оказание адресной помощи участникам сети МБР в реализации функций, входящих в сферу их профессиональных компетенций и относящихся к деятельности сети мониторинга.

В целях повышения взаимодействия и решения задач по выявлению и нейтрализации биологических угроз и рисков координатор сети разрабатывает методические пособия, рекомендации, инструкции, буклеты, памятки. Методическая помощь оказывается ответственным специалистам организаций — участникам сети МБР по вопросам сбора и представления информации о биологических угрозах (опасностях). В соответствии с методическими рекомендациями проводятся межведомственные, региональные и объектовые учения (тренировки), занятия и сборы, где квалифицированные специалисты ФИАЦ ММБР ФМБА России участвуют в качестве инструкторов, методистов и «посредников».

Для совершенствования профессиональных компетенций участников сети МБР, работающих на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России, координатор направляет специальные команды (бригады) для оказания адресной методической помощи.

В рамках деятельности сети МБР создан и функционирует контакт-центр, оказывающий ежедневную консультативную и методическую помощь участникам сети. Для ее адресности за каждым сотрудником контакт-центра закреплены конкретные организации. За 2024 год в контакт-центре ФИАЦ ММБР ФМБА России зафиксировано 2549 обращений от организаций ФМБА России: 1388 входящих звонков, 1078 входящих писем, 83 сообщения через виджет «ВКонтакте»; при этом 34 % запросов закрываются ответами во время диалога, остальные 65 % — в течение 1 рабочего дня.

Принцип устойчивого развития

Устойчивое развитие — это управляемый процесс развития общества, природы, а также производственных и других видов организационных систем, включая сеть мониторинга биологических рисков, которая, как было отмечено выше, также относится к организационным системам. В широком смысле устойчивое развитие направлено на сохранение и обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности нынешнего и будущих поколений людей [16]. В основу концепции устойчивого развития заложены следующие основные положения: обеспечение восходящего тренда развития, формирование его долговременного характера, способность обеспечения функциональных потребностей организационной системы как в настоящее время, так и в отдаленной перспективе; на постоянной основе поддержание непрерывности восходящего развития. Перечисленные задачи имеют прямое отношение к сети мониторинга биологических рисков.

При разработке концепции устойчивого развития сети МБР целесообразно внедрение стандартов и методологий, которые могут быть использованы для мониторинга функционирования самой сети и ее подсистем (структурных элементов), для качественной и количественной оценки целевых показателей [17].

Классификация принципов функционирования сети мониторинга биологических рисков

В процессе дальнейшего исследования представленные принципы функционирования сети МБР были классифицированы. В качестве основания классификации был избран признак, имеющий существенное значение для работы сети, а именно: признак классификации по видам деятельности, обеспечивающей функционирование сети МБР как сложной организационной системы. Данное основание классификации позволяет осуществить разделение общего множества основных принципов функционирования сети на классы (группы), которые не пересекаются между собой и взаимно не исключают друг друга.

В результате были выделены следующие три класса принципов функционирования сети МБР: 1) принципы информационно-технологической направленности; 2) организационно-управленческие принципы; 3) принципы научно-практической направленности. Распределение принципов по классам представлено на рисунке 5. Полученные классы при объединении составляют исходное множество принципов.

Рисунок подготовлен авторами

Рис. 5. Классификация основных принципов функционирования сети мониторинга биологических рисков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были выявлены, сформулированы, обоснованы и классифицированы основные принципы функционирования сети мониторинга биологических рисков на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России. В сформированный перечень принципов вошли: системный подход; принцип приоритетности соответствия целевому назначению; непрерывности мониторинга и представления его результатов; принцип устойчивого развития; комплексности информационно-аналитического обеспечения и некоторые другие. Опора на представленные принципы является одним из ключевых факторов, позволяющих сети мониторинга биологических рисков успешно функционировать, обеспечивая высокую степень готовности сил и средств к выполнению задач по выявлению и нейтрализации биологических угроз, обеспечению биологической безопасности.

Научное обоснование ключевых принципов, базирующееся на результатах исследования процессов функционирования сети мониторинга, закладывает основу для выработки предложений по оптимизации и совершенствованию технологии мониторинга биологических рисков ФМБА России, а также разработке концептуальной модели функционирования системы мониторинга биологических рисков.

1 Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации».

2 Там же.

3 Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 г. № 97 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

4 Указ Президента Российской Федерации от 17.06.2024 № 522 «О Федеральном медико-биологическом агентстве».

5 Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации».

Список литературы

1. Воронина ЛП. На страже защиты объектов среды и здоровья населения. Ред. Юдин СМ. М.: Квант Медиа; 2024.

2. Боталов НС, Некрасова ТМ, Боталова НИ, Лукьянцева СА, Карпунина ТИ. Микробиологический мониторинг возбудителей нозокомиальных инфекций из группы ESKAPE в медицинских организациях г. Перми. Бактериология. 2024;9(3):57–61. EDN: GPRIQK

3. Ярец ЮИ. Патогенный потенциал бактерий группы ESKAPE, выделенных из ран: характеристика фено- и генотипических маркеров и возможность их практического применения. Журнал Гродненского Государственного Медицинского Университета. 2022;20(4):400–13. https://doi.org/10.25298/2221-8785-2022-20-4-400-413

4. Sharma RS, Mannava PN, Wingreen SC. Reverse-Engineering the Design Rules for Cloud-Based Big Data Platforms. Cloud Computing and Data Science. 2022;3(2):39–99. https://doi.org/10.37256/ccds.3220221213

5. Онищенко ГГ, Смоленский ВЮ, Ежлова ЕБ, Демина ЮВ, Топорков ВП, Топорков АВ и др. Актуальные проблемы биологической безопасности в современных условиях. Часть 3. Научное обеспечение национального нормирования широкого формата биологической безопасности. Вестник РАМН. 2014;69(11–12):118–27. EDN: TFPXWP

6. Hazelrigg G, Saari D. Toward a Theory of Systems Engineering. Journal of Mechanical Design. 2022, 144(1): 011402. https://doi.org/10.1115/1.4051873

7. Карпенко ПП, Селезнева АВ, Пелагейко АВ, Чебунина МВ, Буравцова ДА, Башкинцева МВ. Основы системного анализа. Столыпинский Вестник. 2022;4(4):27. EDN: CATZFJ

8. Мельников ОА, Краевой СА, Болехан ВН. Угрозы и риски здоровью при чрезвычайных ситуациях: медико-биологические, прогнозно-аналитические и математические аспекты. Медицина Экстремальных Ситуаций. 2024;26(4):13–20. https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-4-13-20

9. Blauer B, Brownstein J, Gardner L, Kraemer M, Leiva R, Mathieu E, et al. Innovative platforms for data aggregation, linkage and analysis in the context of pandemic and epidemic intelligence. Euro Surveillance. 2023;28(24):pii=2200860. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2023.28.24.2200860

10. Жигилий ИЮ. Автоматизация бизнес-процессов с помощью информационных систем. Международный Журнал Гуманитарных и Естественных Наук. 2024;10-2(97):207–9. https://doi.org/10.24412/2500-1000-2024-10-2-207-209

11. Глазкова КВ, Лубянская ЭБ, Агафонова МС. Информационный менеджмент в управлении организациями: информационно-аналитические подходы в системе управления организацией. Цифровая и Отраслевая Экономика. 2022;1(26):75–80. EDN: WDYOYK

12. Папкин АС. Информационно-аналитическое обеспечение органов государственного управления. Российская Наука и Образование: Проблемы и Перспективы. 2021;3(40):23–6. EDN: APXBRQ

13. Петровская ОВ. Принципы достоверности в информационном праве в условиях цифровой трансформации. Мониторинг Правоприменения. 2021;3(40):46–50. https://doi.org/10.21681/2226-0692-2021-3-46-50

14. Романова ЕА, Сибилева ЕА. Совершенствование систем управления персоналом как основы стратегического развития организации. Russian Economic Bulletin. 2020;3(2):150–5. EDN: YDIVBU

15. Казарина СГ, Гуляева ТЮ. Терминологические системы подъязыка медицины: структурно-типологический аспект. Филологические Науки. Вопросы Теории и Практики. 2023;16(5):1395–9. https://doi.org/10.30853/phil20230223

16. Morán-Blanco S. Sustainable Development in international relations theory: its presence or abscence. A proposal for a new paradigm. Iberoamerican Journal of Development Studies. 2022;11(2):78–100. https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.682

17. Макарова ВВ. Анализ эволюции концепции устойчивого развития. Экономические Науки. 2023;10(227):249–57. https://doi.org/10.14451/1.227.249

Об авторах

О. А. МельниковРоссия

Мельников Олег Александрович

Москва

В. Н. Болехан

Россия

Болехан Василий Николаевич, д-р мед. наук

Москва

С. А. Краевой

Россия

Краевой Сергей Александрович, канд. мед. наук

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Мельников О.А., Болехан В.Н., Краевой С.А. Принципы функционирования сети мониторинга биологических рисков на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России. Медицина экстремальных ситуаций. 2025;27(3):283-294. https://doi.org/10.47183/mes.2025-264

For citation:

Melnikov O.A., Bolekhan V.N., Kraevoy S.A. Functioning principles of the network of biological risk monitoring of the Federal Medical and Biological Agency of Russia. Extreme Medicine. 2025;27(3):283-294. https://doi.org/10.47183/mes.2025-264