Перейти к:

Изучение частоты осложнений, ассоциированных с катетеризацией центральных вен, у пациентов с заболеваниями системы крови

https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-3-106-112

Аннотация

Введение. Центральный венозный катетер (ЦВК) позволяет обеспечить интенсивную инфузионно-трансфузионную терапию у онкологических больных, но постановка и эксплуатация катетера нередко ассоциированы с осложнениями.

Цель. Определить частоту осложнений, ассоциированных с ЦВК, у пациентов с заболеваниями системы крови.

Материалы и методы. Включено 3115 больных и 46 доноров костного мозга. Правая подключичная вена катетеризирована 2600 (82,2%) пациентам, левая — 552 (17,5%), внутренняя яремная — 9 (0,3%). Всем лицам проведен рентгенологический контроль, при подозрении на инфекцию проводилось бактериологическое исследование крови.

Результаты. Выявлены ранние осложнения в виде гематомы у 4,0% больных, кровотечения — у 2,3%, пункции подключичной артерии — у 2,7%, боли и парестезии верхней конечности — у 1,7%, лимфореи — у 1,4%, слабости, коллапса — у 1,2%, экстравазации — у 1,1%, тромбирования катетера — у 1,1%; реже выявлен пневмоторакс — у 0,2%, аллергическая реакция на анестетик — у 0,1%. Отсроченные осложнения в виде инфильтрата, флебита, тромбофлебита диагностированы у 2,7% пациентов, бактериемия — у 2,4%, отсроченное кровотечение — у 0,4%. Среди инфекций чаще выявлялись грамположительные микроорганизмы — в 61,8% случаев, грамотрицательные — в 29,7% (p < 0,01), редко грибковые возбудители — в 8,5% (p < 0,001). В 0,5% случаев не удалось катетеризировать центральную вену из-за анатомических особенностей пациента.

Выводы. Анализ катетеризации магистральных вен у пациентов с заболеваниями системы крови позволил констатировать среди ранних осложнений большую частоту гематом, кровотечений, пункций подключичной артерии. Среди отсроченных осложнений — инфильтрат, флебит, бактериемию. При инфекционных осложнениях превалировали грамположительные инфекционные агенты.

Ключевые слова

Для цитирования:

Романенко Н.А. Изучение частоты осложнений, ассоциированных с катетеризацией центральных вен, у пациентов с заболеваниями системы крови. Медицина экстремальных ситуаций. 2024;26(3):106-112. https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-3-106-112

For citation:

Romanenko N.A. Study of complications associated with central vein catheterization in patients with blood disorder. Extreme Medicine. 2024;26(3):106-112. https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-3-106-112

ВВЕДЕНИЕ

Ведение пациента с заболеванием системы крови на современном этапе часто требует адекватного венозного доступа, который может быть обеспечен благодаря использованию центральных венозных катетеров (ЦВК). Применение ЦВК у пациентов позволяет вводить различные инфузионные среды, гемокомпоненты, химиопрепараты непосредственно в просвет центральной вены, что обеспечивает возможность введения больших объемов жидкости и круглосуточной инфузии лекарственных препаратов, проведения парентерального питания, заготовки гемопоэтических стволовых клеток, а также мониторирования центрального венозного давления и клинико-лабораторных показателей. При этом введение химиопрепаратов в периферическую вену не исключает их экстравазацию в окружающие мягкие ткани с риском развития инфильтрата или некроза и последующего формирования рубцов [1].

Обеспечение центрального венозного доступа с использованием ЦВК у пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии широко распространено с 70–80-х годов ХХ века. Это дало возможность при необходимости быстро восполнять объем циркулирующей крови и плазмы при кровопотерях, шоках, что значительно улучшило качество жизни пациентов ввиду отсутствия необходимости многократных повторных венепункций, особенно при низком венозном давлении и слабой выраженности периферических вен [1][2].

Процедура постановки ЦВК относится к хирургическим вмешательствам и часто сопряжена с развитием осложнений, таких как гематомы, кровотечения, пункции артерии, пневмоторакс, венозный тромбоз, присоединение вторичных инфекций вплоть до развития бактериемии или сепсиса, а при постановке некоторых порт-систем возможен даже отрыв имплантированного катетера с его миграцией в правое предсердие [2–6]. По данным некоторых авторов [2][3][7], частота осложнений, ассоциированных с катетеризаций центральных вен, достигает 15–25% и зависит от анатомо-топографических особенностей строения сосудов, состояния системы гемостаза у больного, а также техники постановки ЦВК. Кроме того, повышается риск тромботических и инфекционных осложнений при длительном использовании венозного катетера, особенно в период проведения противоопухолевой терапии. Поэтому у пациентов с нарушениями в системе гемостаза (тромбоцитопения, диссеминированное внутрисосудистое свертывание — ДВС-синдром), с иммунодефицитом, нейтропенией требуется особо строгое соблюдение условий асептики на всех этапах эксплуатации ЦВК, в том числе при использовании асептической техники ANTT (Aseptic Non-Touch Technique) [8–10].

Цель исследования — определить частоту осложнений, ассоциированных с центральным венозным катетером, у пациентов с заболеваниями системы крови.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено ретроспективное исследование частоты распространенности осложнений, ассоциированных с постановкой ЦВК, в ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. В исследование были включены пациенты в возрасте 18 лет и старше с заболеванием системы крови, подписавшие информированное добровольное согласие на постановку ЦВК. Кроме того, были включены здоровые доноры гемопоэтических стволовых клеток. Исключались больные, которые отказались подписать информированное согласие, лица, не достигшие возраста 18 лет, а также пациенты, у которых не было установлено онкогематологических заболеваний или апластической анемии.

Исследовались карты стационарного больного 3161 пациента, которым проведена катетеризация центральных вен. Все они находились на лечении в гематологической клинике института в период с 2003 по 2023 год. Из них обследовано 3115 пациентов с заболеваниями системы крови и 46 доноров костного мозга.

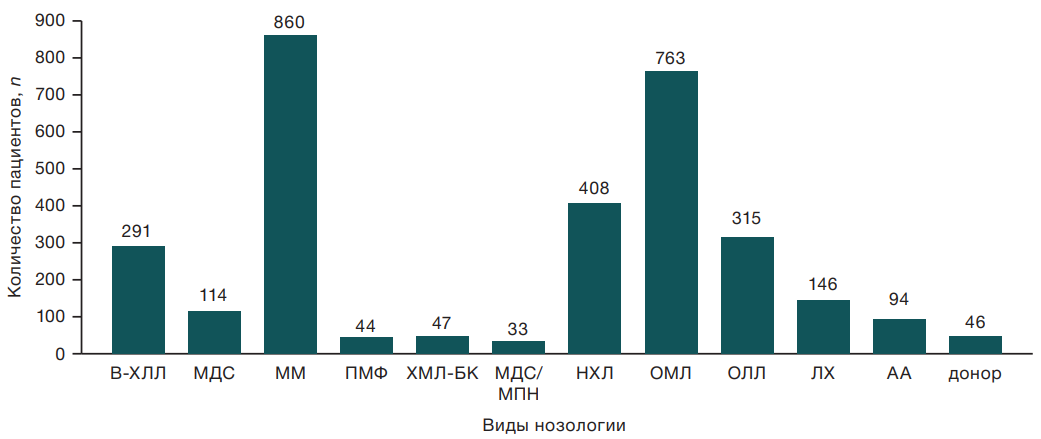

Возраст больных составил 18–89 лет (Me = 53 года), доноров — 29–57 лет (Me = 41 год). Пациенты, которым проведены постановки ЦВК, имели следующие основные диагнозы: В-клеточный хронический лимфолейкоз (В-ХЛЛ), миелодиспластический синдром (МДС), множественная миелома (ММ), первичный миелофиброз (ПМФ), хронический миелолейкоз в фазе бластного криза (ХМЛ-БК), миелодиспластический синдром / миелопролиферативное новообразование (МДС/МПН), неходжкинская лимфома (НХЛ), острый миелоидный лейкоз (ОМЛ), острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), лимфома Ходжкина (ЛХ) и апластическая анемия (АА). Распределение пациентов с ЦВК по соответствующим нозологиям представлено на рисунке 1.

В качестве анестезии использовался 1% раствор лидокаина объемом 10–15 мл (у 99,1% пациентов) или 0,5% раствор новокаина объемом до 10–15 мл (у 0,9% пациентов). Постановка ЦВК была проведена в правую подключичную вену 2600 (82,2%) пациентам, в левую подключичную вену — 552 (17,5%) и 9 (0,3%) больным — в правую внутреннюю яремную вену. Левую подключичную или правую внутреннюю яремную вену катетеризировали пациентам, у которых в анамнезе была информация о ранее неудачных попытках постановки ЦВК, либо при технических трудностях выполнения манипуляции в данный момент.

Выбор центрального венозного катетера осуществлялся с учетом объема предполагаемых инфузий, длительности лечения и с учетом выбора дальнейших манипуляций (проведение химиотерапии, гемотрансфузии, заготовка периферических стволовых клеток). Для катетеризации магистральных вен использовались преимущественно катетеры фирмы B.BRAUN (Германия) Certofix® Duo S 720 для пациентов с заболеваниями системы крови и Certofix® Duo РА М 1220 — для доноров стволовых клеток.

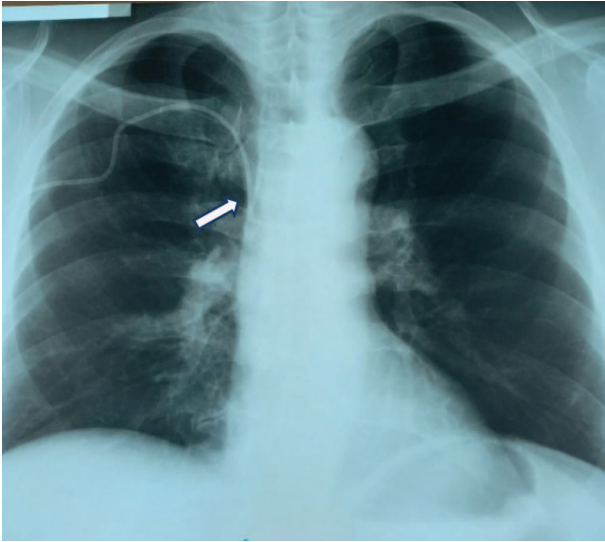

Эффективность процедуры катетеризации центральной вены оценивалась путем ретроградного тока крови в шприц, визуального осмотра, рентгенографии; при необходимости процедура проводилась под контролем данных УЗИ. На рисунках представлены рентгенограммы, позволяющие визуализировать местоположение концевого (дистального) сегмента катетера. Ниже показано нормальное расположение катетера (рис. 2).

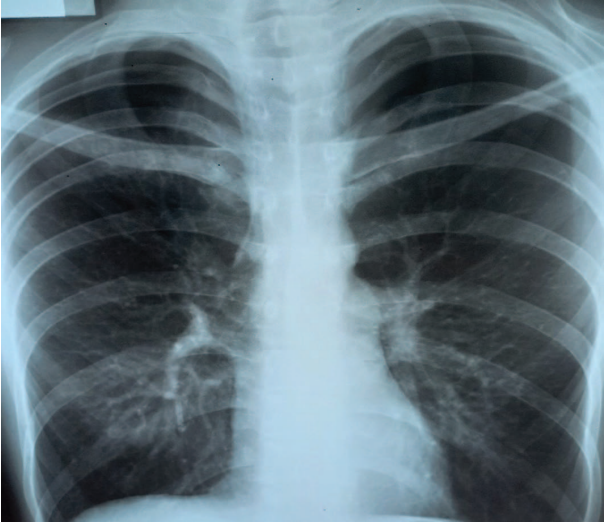

Рентгенологическое исследование позволяло своевременно диагностировать неправильную локализацию ЦВК: экстравазацию, расположение катетера вне сосуда (рис. 3). При выявлении экстравазации катетер удалялся и проводилась постановка ЦВК во внутреннюю яремную вену или в подключичную вену с противоположной стороны.

Вертикальное положение ЦВК концевого сегмента во внутренней яремной вене подтверждалось рентгенологически (рис. 4). Если ЦВК стоял вертикально, он нередко сохранялся для проведения непродолжительной терапии. Если же требовалась заготовка периферических стволовых клеток или планировалось проведение высокодозной химиотерапии, ЦВК удалялся и ставился с противоположной стороны из-за риска развития флебита и тромбоза.

При развитии лихорадки (>38 оС) и подозрении на присоединение инфекций, ассоциированных с ЦВК, проводилась эксфузия крови непосредственно из вены пациента или из катетера с последующим проведением бактериологического анализа, для чего кровь вносилась в один или несколько флаконов с питательной средой (тиогликолевая среда — для крови; сахарный бульон, среда Сабуро, тиогликолевая среда — для биообразца из катетера). Для идентификации возбудителя и определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам биоматериал переносился на дифференцирующие среды. Кроме того, исследовался уровень прокальцитонина в крови, позволяющий в кратчайшие сроки обнаружить развитие бактериального сепсиса и дифференцировать инфекционный процесс в зависимости от состава анаэробной и аэробной микрофлоры. При выявлении инфекции, ассоциированной с ЦВК, катетер удалялся и проводилась антибактериальная терапия.

Все осложнения, ассоциированные с ЦВК, разделены на непосредственно связанные с процедурой постановки катетера и отсроченные, т.е. связанные с уходом за катетером, а также с нарушениями в системе гемостаза, иммунитета.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерных программ Microsoft Office Excel 2010 и SPSS Statistic 22 в среде Windows 2016. Выборки проверялись на нормальность распределения с помощью критерия согласия типа Колмогорова — Смирнова, достоверным считался уровень статистической значимости p > 0,2. Вычислялись среднее значение (M), стандартное отклонение (m), медиана (Me). Сравнение долей проводилось с использованием углового преобразования Фишера (φ). Различие считалось статистически достоверным при p < 0,05.

Рисунок подготовлен автором по собственным данным

Рис. 1. Распределение пациентов с установленным ЦВК в зависимости от заболевания

Рисунок подготовлен автором по собственным данным

Рис. 2. Рентгенограмма грудной клетки пациента после правильной катетеризации правой подключичной вены (стрелкой показан дистальный сегмент катетера)

Рисунок подготовлен автором по собственным данным

Рис. 3. Рентгенограмма грудной клетки: экстравазация центрального венозного катетера вне подключичной вены (катетер локализован вне подключичной вены)

Рисунок подготовлен автором по собственным данным

Рис. 4. Рентгенограмма шеи и верхнего отдела грудной клетки больного после постановки ЦВК из правого подключичного доступа — вертикальное расположение катетера во внутренней яремной вене (стрелкой показан дистальный сегмент катетера)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

У 46 здоровых доноров костного мозга клинически значимых осложнений, связанных с катетеризацией центральных вен, не задокументировано ни в одном случае. Лишь у одной пациентки была отмечена слабость на введение анестетика (лидокаина); данный симптом купирования самостоятельно через 15 мин после катетеризации. У 46 здоровых доноров костного мозга длительность нахождения ЦВК в вене составляла 1,2 ± 0,1 дня (1–3 дня).

У пациентов с заболеваниями системы крови (n = 3115)

отмечались осложнения, непосредственно связанные с техникой постановки (в основном механического характера) или нарушением гемостаза (кровотечения, гематомы, тромбозы); отсроченные осложнения, связанные с присоединением вторичной инфекции, обусловленные дефектами ухода за ЦВК и/или иммунной системы у пациентов. Среди осложнений, зарегистрированных на этапе установки ЦВК или после него, наблюдались проколы (пункции) артерии, гематомы, кровотечение из катетерного хода, пневмоторакс, пневмомедиастинум, кровохарканье, неправильное расположение катетера (экстравазация), лимфорея, боль, парестезии на стороне катетеризации, сосудистая (общая слабость, коллапс) и аллергическая реакция (крапивница, отек Квинке) на анестетик, а также инфекционно-воспалительные осложнения (инфильтрат, флебит, тромбофлебит, бактериемия и сепсис). К нежелательным также отнесены загиб катетера (образование узла), нарушение целостности катетера и обструкция (тромбирование) катетера. Последние не являются осложнениями для больного, но проведение дальнейшей инфузии через такой катетер невозможно и требуется удаление ЦВК. Кроме того, 16 (0,5%) пациентам не удалось поставить катетер по причине анатомических особенностей расположения сосудов.

Характер и частота осложнений, ассоциированных с постановкой ЦВК, зависели от анатомических особенностей строения сосудов у пациента, техники постановки ЦВК, сосудистого доступа, опыта врача, особенностей течения самого заболевания (цитопения, коагулопатия) и ухода за катетером. В целом было отмечено 702 нежелательных явления, что составило 22,5%. Данные об осложнениях, ассоциированных с постановкой ЦВК и уходом за ним, представлены в таблице 1.

Данные таблицы свидетельствуют о невысокой частоте осложнений у пациентов. Обращает на себя внимание частое развитие гематом — в 4,0% случаев (p < 0,01), кровотечений из места катетера, непосредственных и отсроченных кровотечений — 2,3% (p < 0,05) и 0,4% соответственно, пункции подключичной артерии в 2,7% случаев (p < 0,01), развития инфильтрата, флебита, тромбофлебита в 2,7% случаев (p < 0,01) и бактериемии или сепсиса у 2,4% пациентов (p < 0,01). Остальные осложнения констатированы значительно реже. Такие опасные осложнения, как пневмоторакс и пневмомедиастинум, выявлены лишь у 6 (0,2%) и у 1 (0,03%) больных. При диагностировании напряженного пневмоторакса необходимо дренировать плевральную полость для эвакуации из нее воздуха.

Для иллюстрации одного из редких, но потенциально опасных осложнений представлена рентгенограмма 52-летнего пациента с двусторонним напряженным пневмотораксом: в верхних отделах с обеих сторон грудной клетки легочный рисунок не прослеживается (рис. 5). Больному проведено дренирование плевральной полости в 6 межреберье по среднеподмышечной линии с обеих сторон для декомпрессии. Полное восстановление наступило на 2-е сут. Частота таких осложнений при постановке ЦВК составляет менее 1%.

Проявление осложнений в виде инфекционного процесса отмечалось в месте входа катетера по наличию инфильтрации с гиперемией, иногда с экссудатом, отделяемым из раны, болезненностью в месте установки ЦВК, появлением уплотнения или отека в месте входа ЦВК и/или по его протяжению с усилением болезненности. При глубоком распространении инфекционного процесса регистрировался флебит, проявляющийся эритемой, уплотнением, болями по ходу вены, где был расположен ЦВК, повышением температуры тела у пациента. У части пациентов флебит переходил в инфекцию кровотока с развитием бактериемии или сепсиса.

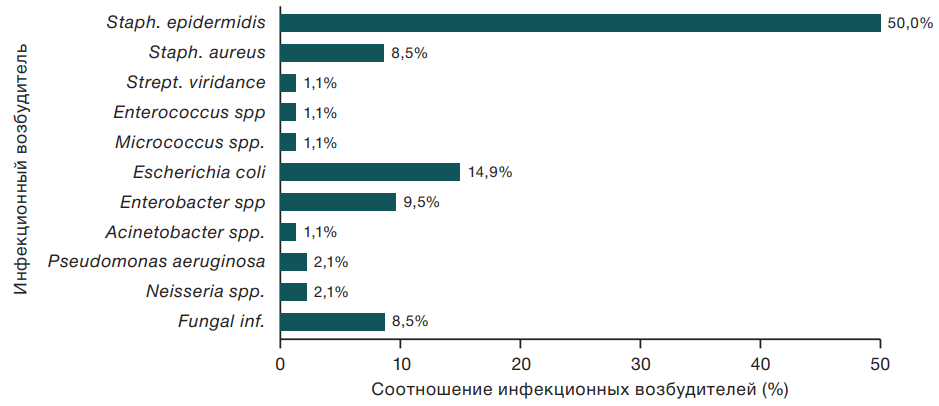

В ходе исследования выявлено, что инфекции кровотока у больных развивались спустя 3–7 дней после катетеризации и чаще были обусловлены грамположительной микрофлорой — коагулазонегативным эпидермальным стафилококком (Staphylococcus epidermidis), вероятно, по причине дефекта в уходе за ЦВК, а в более поздние сроки — чаще грамположительным коагулазопозитивным стафилококком (Staphylococcus aureus), грамотрицательными возбудителями и грибами (Escherichia coli, Enterobacter spp. и др.), вероятно, обусловленными попаданием в организм при эксплуатации катетера во время инфузий, а также гематогенным путем (не связанным с установкой ЦВК). У 76 пациентов удалось идентифицировать возбудитель при бактериологическом исследовании крови (соответствующие данные представлены в таблице 2). При этом у 13 больных бактериологическое исследование позволило выделить одновременно 2–3 патогена, что в сумме составило 94 случая положительной идентификации микробной культуры.

Среди инфекционных патогенов, выделенных из гемокультуры у пациентов с осложнениями, в 61,8% случаев регистрировались грамположительные микроорганизмы (Staph. Epidermidis и Staph. Aureus и др.), в 29,7% случаев (p < 0,01) — грамотрицательные (Escherichia coli, Enterobacter spp. и др.), в 8,5% случаев (p < 0,001) инфицирование вызывали грибковые возбудители (Candida albicans и др.). Для наглядности основной спектр выявленных микроорганизмов представлен на диаграмме (рис. 6).

Таким образом, среди непосредственных осложнений, возникших после постановки ЦВК, в ходе исследования чаще всего констатировались гематомы, кровотечения, пункции подключичной артерии, среди отсроченных (спустя 3–7 дней) — инфильтрат, флебит, тромбофлебит и инфекции кровотока.

Таблица 1. Осложнения, ассоциированные с постановкой ЦВК и уходом за ним (n = 3115)

|

Вид осложнения |

Количество осложнений |

Частота осложнений (%) |

|

Прокол (пункция) подключичной артерии |

85 |

2,7♦ |

|

Гематома |

124 |

4,0♦ |

|

Кровотечение, возникшее сразу после постановки ЦВК |

71 |

2,3* |

|

Отсроченное кровотечение (через 2 ч и более) |

12 |

0,4 |

|

Пневмоторакс |

6 |

0,2 |

|

Пневмомедиастинум |

1 |

0,03 |

|

Кровохарканье |

2 |

0,06 |

|

Экстравазация ЦВК |

35 |

1,1 |

|

Лимфорея |

43 |

1,4 |

|

Боль, парестезия в верхней конечности |

53 |

1,7 |

|

Слабость, коллапс (реакция |

38 |

1,2 |

|

Аллергическая реакция |

3 |

0,1 |

|

Инфильтрат, флебит, тромбофлебит |

83 |

2,7♦ |

|

Бактериемия, сепсис |

76 |

2,4♦ |

|

Загиб ЦВК |

6 |

0,2 |

|

Нарушение целостности катетера (трещина, излом ЦВК) |

14 |

0,4 |

|

Обструкция (тромбоз) катетера |

34 |

1,1 |

|

Невозможность постановки ЦВК (анатомические особенности) |

16 |

0,5 |

Таблица подготовлена автором по собственным данным

Примечание: ♦ — различия, статистически значимые при p < 0,01, * — различия, статистически значимые при p < 0,05.

Рисунок подготовлен автором по собственным данным

Рис. 5. Рентгенограмма грудной клетки пациента — двусторонний напряженный пневмоторакс

Таблица 2. Спектр возбудителей, идентифицированных у больных заболеваниями системы крови (n = 76)

|

Возбудитель |

Количество положительных проб, n |

Доля выделенных положительных проб, % |

|

|

Грамположительные |

Staphylococcus epidermidis |

47 |

50,0 |

|

Staphylococcus aureus |

8 |

8,5 |

|

|

Streptococcus viridance |

1 |

1,1 |

|

|

Enterococcus spp. |

1 |

1,1 |

|

|

Micrococcus spp. |

1 |

1,1 |

|

|

Грамотрицательные |

Escherichia coli |

14 |

14,9 |

|

Enterobacter spp. |

9 |

9,5 |

|

|

Acinetobacter spp. |

1 |

1,1 |

|

|

Pseudomonas aeruginosa |

2 |

2,1 |

|

|

Neisseria spp. |

2 |

2,1 |

|

|

Грибковые инфекции |

Candida. albicans |

5 |

5,3 |

|

Candida crusei |

1 |

1,1 |

|

|

Rhodotorula spp. |

1 |

1,1 |

|

|

Aspergillus spp. |

1 |

1,1 |

|

Таблица подготовлена автором по собственным данным

Рисунок подготовлен автором по собственным данным

Рис. 6. Возбудители инфекций, ассоциированные с центральным венозным катетером

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наличие центрального венозного доступа для назначения адекватной терапии у онкогематологического больного имеет большое значение, позволяя врачу проводить суточную инфузионную терапию, вводить большие объемы инфузионных сред, проводить высокодозную химиотерапию, парентеральное питание. Однако, несмотря на значимость центрального сосудистого доступа, облегчающего введение лекарственных препаратов, существует риск осложнений, который может возникнуть во время процедуры катетеризации и при длительном нахождении катетера в вене. Частота тех или иных осложнений при постановке ЦВК очень вариабельна и колеблется от 2,7 до 8% (в среднем — 4,5%), но в сумме может достигать даже 15–25% [2][3][7–9]. На частоту осложнений влияют такие факторы, как тип ЦВК (порт или с наружным сегментом), пункционный доступ (реже возникает при катетеризации подключичной или яремной вены), предшествующие постановки катетера, патофизиологические состояния (иммунодефицит, цитопения, коагулопатия) и анатомо-топографические особенности строения у больного, опыт анестезиолога или хирурга, добросовестность в выявлении и документировании факта возникновения осложнения [2][8][9]. Так, при использовании порт-системы суммарная частота ранних осложнений достигает 3,28% [11]. Кроме того, отмечаются случаи невозможности катетеризации центральной вены, частота которых возрастает при каждой повторной неудачной попытке: после первой — на 1,6%, после второй — на 10,2%, после третьей и более — на 43,2% [12]. В ходе исследования у 16 (0,5% больных от общего числа обследованных) не удалось катетеризировать ни одну подключичную вену, в результате чего инфузионная терапия данным пациентам осуществлялась через периферические вены.

При анализе частоты осложнений, ассоциированных непосредственно с процедурой постановки катетера, статистически значимо чаще регистрировалось появление гематом — у 4% пациентов, несколько реже — кровотечение из места катетеризации ЦВК — у 2,7% пациентов (у 2,3% — непосредственно после процедуры, у 0,4% — спустя 2 и более часа после катетеризации), пункции подключичной артерии — у 2,7% пациентов. Важно подчеркнуть, что возникновение гематом и кровотечений у больных с заболеваниями системы крови чаще обусловлено нарушениями в системе гемостаза: данным пациентам катетеризация проводилась на фоне глубокой тромбоцитопении (в основном IV или III степени) и реже — коагулопатии. Пункция артерии как осложнение была обусловлена преимущественно анатомическими особенностями у пациентов: «килевидная грудь», выраженный отечный синдром, ожирение, переломы ключицы (в прошлом), наличие опухолей / увеличенных лимфатических узлов в подключичной и/или надключичной области или в области шеи. Эти осложнения, как правило, были устранены без дополнительных хирургических вмешательств. При тяжелой тромбоцитопении проводилась гемостатическая терапия и трансфузия концентратом тромбоцитов в лечебной дозе из расчета (200–250)×109 тромбоцитов на 1 м2 поверхности тела (обычно 200–300 мл концентрата тромбоцитов на введение). В большинстве случаев коллапс, лимфорея, боль, парестезии не требовали дополнительных медицинских вмешательств и купировались самостоятельно. При выявлении у больного массивной лимфореи, продолжающейся более суток, ЦВК удалялся с последующим наложением стерильной повязки. При нарушении проходимости (тромбировании), целостности, загибе, а также экстравазации катетер удалялся, при необходимости проводилась его повторная постановка, чаще с противоположной стороны или яремным доступом.

По данным некоторых авторов, частота выявления такого грозного осложнения, как пневмоторакс, может достигать 0,3–1,0% случаев [3][13]. В нашем исследовании пневмоторакс и пневмомедиастинум диагностированы в 0,2 и 0,06% случаев соответственно, что требовало проведения дополнительных медицинских манипуляций, в частности дренирования плевральной полости.

Осложнения, ассоциированные с постановкой ЦВК, проявляющиеся развитием воспалительного процесса, зависят не только от соблюдения правил асептики, но и от иммунного статуса больного (наличие тяжелой нейтропении) и типа венозного катетера. Так, по данным D.G. Maki и соавторов, при использовании центральных венозных катетеров с открытым сегментом инфекционно-воспалительные осложнения составляли 2,7 на 1000 катетеро-дней, в то время как при применении порт-систем — не более 0,1 на 1000 катетеро-дней [14]. У обследованных нами пациентов осложнения, ассоциированные с инфекционно-воспалительной реакцией в виде инфильтрата, флебита, тромбофлебита, диагностированы в 2,7% случаев, инфекция кровотока — в 2,4%, что составило 3,1 на 1000 катетеро-дней. Это выше, чем у неонкологических пациентов. Однако обследованная нами когорта больных — это пациенты с онкогематологическими заболеваниями и апластической анемией. У них часто фиксируется дефект гемопоэза, проявляющийся постцитостатической иммуносупрессией и нейтропенией III–IV степени, и риск возникновения инфекционных осложнений выше. Поэтому при подозрении на развитие инфекционного процесса необходимо провести микробиологическое обследование и назначить эмпирическую антибактериальную терапию, а при положительном результате бактериологического анализа и его идентификации — удалить катетер, так как он может быть источником инфекции. При необходимости произвести смену антибактериального препарата, чувствительного к идентифицированному возбудителю [1].

ВЫВОДЫ

- Анализ катетеризаций магистральных вен позволил констатировать большую частоту таких ранних осложнений, как гематомы, кровотечения, обусловленные нарушениями гемостаза (тромбоцитопения, коагулопатии) у онкогематологических пациентов, а также проколы (пункции) подключичной артерии, связанные с анатомическими особенностями магистральных сосудов вследствие сдавления и смещения опухолевой массой лимфатических узлов и изменениями стенок подключичных вен из-за частых повторных катетеризаций и возникающих рубцов.

- Из отсроченных осложнений чаще констатированы инфильтраты, флебиты, бактериемия или сепсис. Среди инфекционных патогенов, выделенных при бактериологическом исследовании гемокультур, существенно превалировали грамположительные, что могло быть обусловлено не только нейтропенией у исследуемых лиц, но и контаминацией инфекций из окружающей среды во время эксплуатации венозного катетера и ухода за ним.

- Учитывая высокий риск осложнений, ассоциированных с ЦВК, в категории больных онкогематологическим заболеваниями с нейтропенией, иммунодефицитом требуется строгое соблюдение условий асептики и проведение мероприятий по профилактике катетер-ассоциированных инфекций на всех этапах его эксплуатации.

Список литературы

1. Абдулкадыров КМ, Шмидт АВ. Центральные венозные катетеры в гематологии: приоритеты и проблемы. В кн.: Гематология: Новейший справочник. М.: Изд-во Сова. 2004:851–89. EDN: YLYRBH

2. Романенко НА. Центральный венозный катетер в онкогематологической практике (Лекция и собственные данные). Медицина: теория и практика. 2024;9(1):58–73. https://doi.org/10.56871/MTP.2024.70.59.009

3. Сугак АБ, Щукин ВВ, Константинова АН, Феоктистова ЕВ. Осложнения при постановке и эксплуатации центральных венозных катетеров. Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2019;18(1):127–39. https://doi.org/10.24287/1726-1708-2019-18-1-127-139

4. Сумин СА, Кузьков ВВ, Горбачев ВИ, Шаповалов К. Г. Рекомендации по проведению катетеризации подключичной и других центральных вен. Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова. 2020;1:7–18. https://doi.org/10.21320/1818-474X-2020-1-7-18

5. Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016: 914–7. EDN: XGHJDL

6. Ольхова ЛВ, Попов ВЕ. Случай спонтанного отрыва катетера имплантированного венозного порта и его миграции в правые отделы сердца. Онкопедиатрия. 2018;5(2):127–32. https://doi.org/10.15690/onco.v5i2.1915

7. Орлова ОА, Семененко ТА, Акимкин ВГ, Юмиунова НА. Клинико-эпидемиологическая характеристика ассоциированных инфекций кровотока у пациентов онкогематологического профиля. Медицинский алфавит. 2020;(34):9–12 https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-34-9-12

8. Greene ES. Challenges in reducing the risk of infection when accessing vascular catheters. J Hosp Infect. 2021;113:130–44. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2021.03.005

9. Rickard CM, Flynn J, Larsen E, Mihala G, Playford G, Shaw J, et al. Needleless connector decontamination for prevention of central venous access device infection: a pilot randomized controlled trial. Am J Infect Control. 2021;49:269–73. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.07.026

10. Rowley S, Clare S. Standardizing the critical clinical competency of aseptic, sterile, and clean technique with a single international standard. Aseptic Non Touch Technique (ANTT). J Assoc Vasc Access. 2019;24(4):12–7. https://doi.org/10.2309/j.java.2019.004.003

11. Смоляр АН, Гинзбург ЛМ, Смирнов МА. Анализ осложнений и их профилактика при имплантации центральной порт-системы. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2019; (12):13–7. https://doi.org/10.17116/hirurgia201912113

12. Di Carlo I, Pulvireni E, Mannino M, Toro A. Increased use of percutaneous technique for totally implantable venous access devices. Is it real progress? A 27-year comprehensive review on early complications. Ann. Surg. Oncol. 2010;17(6):1649–56. https://doi.org/10.1245/s10434-010-1005-4

13. Romanenko NA. Central vein catheterization in oncohematology patients: complication, associated with procedure and care. HemaSphere. 2022;6(3):1487–8. https://doi.org/10.1097/01.HS9.0000849280.98974.58

14. Maki DG, Kluger DM, Crnich CJ. The risk of bloodstream infection in adults with different intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective studies. Mayo Clinic Proc. 2006;81(9):1159–71. https://doi.org/10.4065/81.9.1159

Об авторе

Н. А. РоманенкоРоссия

Романенко Николай Александрович, д-р. мед. наук, доцент

Санкт-Петербург

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Романенко Н.А. Изучение частоты осложнений, ассоциированных с катетеризацией центральных вен, у пациентов с заболеваниями системы крови. Медицина экстремальных ситуаций. 2024;26(3):106-112. https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-3-106-112

For citation:

Romanenko N.A. Study of complications associated with central vein catheterization in patients with blood disorder. Extreme Medicine. 2024;26(3):106-112. https://doi.org/10.47183/mes.2024-26-3-106-112