ГЛАВНАЯ ТЕМА: ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ТОКСИКОЛОГИИ

Введение. Определение метаболизма и фармакокинетики является важным условием при разработке любого лекарственного препарата, в том числе противоракового феосферида А (PPA), который относится к группе природных соединений, обладающих противоопухолевыми свойствами, и был впервые выделен из эндофитного гриба FA39 гарвардскими учеными (Клауди и его коллегами) в 2006 году. Объектом исследования выбрано соединение AV6 — производное природного феосферида А.

Цель. Изучение острой токсичности и особенностей фармакокинетики полусинтетической субстанции AV6 на платформе природного фитотоксина феосферида А, обладающего противоопухолевыми свойствами, при однократном внутрижелудочном введении соединения AV6 на лабораторных грызунах.

Материалы и методы. Исследование острой токсичности AV6 выполнено на самцах мышей Balb/c (30 самцов были разделены на 5 групп по 6 животных в каждой группе). Контрольной группе однократно внутрижелудочно вводили растворитель (масляно-спиртовую эмульсию в объеме 300 мкл), четыре группы (экспериментальные животные) получали AV6 в дозах 5, 50, 300 и 2000 мг/кг м.т. Оценивали динамику массы тела животных, рассчитывали массовые коэффициенты органов. Исследования фармакокинетики выполнены при однократном внутрижелудочном введении AV6 в дозе 25 мг/кг м.т. аутбредным крысам-самцам Wistar. Доза AV6 для фармакокинетического исследования рассчитана на основании данных об острой токсичности с учетом коэффициента межвидового переноса. Для количественного определения AV6 в плазме крови и моче использован МС/МС метод. Статистический анализ проведен с использованием ПО GraphPad Prism 5.

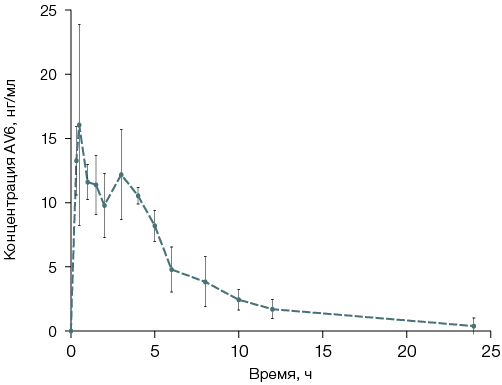

Результаты. На основании данных об острой токсичности при внутрижелудочном введении производное феосферида А — AV6 можно отнести к 3-му классу опасности (гибель животных наблюдали исключительно в группе 2000 мг/кг м.т.). При визуальной оценке внутренних органов явных макроскопических признаков патологии выявлено не было. Также не было обнаружено статистически значимых изменений массовых коэффициентов внутренних органов экспериментальных животных по сравнению с контролем. Разработана процедура количественного определения AV6 на основе ВЭЖХ-МС/МС анализа. Определены метаболиты, образующиеся в организме крыс in vivo. При сравнении хроматограмм плазмы крови крысы через 1 час после внутрижелудочного введения AV6 и спустя 10 часов после введения установлено, что через час после введения пик AV6 по интенсивности в 20 раз превосходил пик М2. Однако через 10 часов интенсивность пика AV6 уменьшилась, в то время как интенсивность пика метаболита М2 увеличилась.

Выводы. Соединение AV6 относится к умеренно опасным веществам. Данные о структуре метаболитов AV6, производного природного феосферида А, полученные в ходе фармакокинетического исследования на крысах, свидетельствуют о невысокой скорости метаболизма вещества, что обусловлено преимущественно химическими превращениями у атома азота лактамного цикла, в результате чего образуются метаболиты, которые могут выделяться в составе мочи. Наиболее вероятными механизмами таких превращений являются окислительное деацилирование и следующий за ним гидролиз. Выполненное доклиническое исследование по оценке острой токсичности AV6, его метаболизма и фармакокинетики является одним из этапов для переноса полученных ранее авторами данных о противоопухолевом потенциале этого производного природного феосферида А и дальнейшей реализации исследований in vivo.

Введение. Наиболее распространенной причиной острых интоксикаций, сопровождающихся развитием судорожного синдрома, являются ингибиторы холинэстераз в составе бытовой химии, агрохимикатов и ряда лекарственных средств. Отсроченное и повторное применение существующих антидотов малоэффективно. К соединениям, перспективным для разработки альтернативных средств терапии, относятся производные вальпроевой кислоты.

Цель. Оценка противосудорожной эффективности оригинальных аминоэфиров вальпроевой кислоты при интоксикации ингибитором холинэстеразы — фенилкарбаматом.

Материалы и методы. Эксперименты проведены на беспородных белых крысах-самцах возрастом 3 месяца и массой тела 200– 240 г. При определении средних летальных доз новых соединений использовали табличный экспресс-метод по В.Б. Прозоровскому.

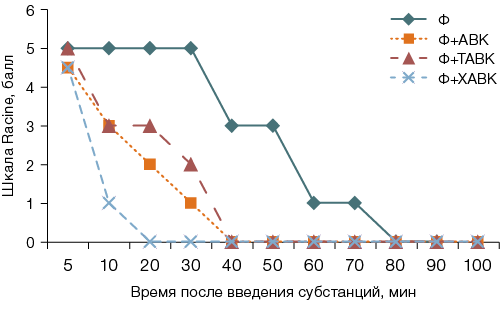

Для моделирования судорожного синдрома внутрибрюшинно вводили крысам-самцам фенилкарбамат в дозе 1 мг/кг м.т. Оценивали противосудорожную активность аминоэфиров вальпроевой кислоты: N-метил-4-пиперидинольный (АВК), хинуклидинольный (ХАВК) и тропиновый (ТАВК), вводимые в дозах 21,5 и 43 мг/кг м.т. после начала судорог. Исследование проведено на 4 опытных группах: фенилкарбамат «Ф» (n = 8), Ф+АВК (n = 16), Ф+ТАВК (n = 16), Ф+ХАВК (n = 16). Исследуемые субстанции растворяли в 0,9%-ном растворе хлорида натрия и вводили внутрибрюшинно, с учетом межвидового пересчета доз. Объем вводимого внутрибрюшинно раствора составлял 0,1 мл/100 г. Выраженность судорожного синдрома в эксперименте оценивали по шкале Racine. Учитывали показатели эффективности: латентный период, выраженность и продолжительность судорожного синдрома, летальность. Статистическую обработку результатов исследования производили с помощью пакета программы Statistica 13.0 (Statsoft, США).

Результаты. Установленные значения ЛД50 оригинальных аминоэфиров вальпроевой кислоты соответствуют 3-му классу умеренно токсичных веществ. В дозе 21,5 мг/кг м.т. значимо уменьшалась доля крыс с выраженными судорогами во всех группах, наиболее быстрый противосудорожный эффект регистрировали в группе ХАВК (через 10 мин судороги отсутствовали). Эффективность АВК и ТАВК при использовании в дозе 43 мг/кг м.т. была сопоставима с дозой 21,5 мг/кг м.т., в группе ХАВК через 10 мин доля животных с судорогами оставалась высокой. Достоверное уменьшение продолжительности судорог выявлено в группе ХАВК в дозах 21,5 и 43 мг/кг м.т. Достоверное снижение интенсивности судорог выявлено в группах АВК и ХАВК в дозе 21,5 мг/кг м.т., группах АВК и ТАВК — в дозе 43 мг/кг м.т.

Выводы. Новые аминоэфиры вальпроевой кислоты проявляют противосудорожную активность при интоксикации обратимым ингибитором холинэстераз. В дозе 21,5 мг/кг м.т. наиболее эффективен ХАВК, однако в дозе 43 мг/кг м.т. наблюдаются проявления токсичности и более эффективен АВК. Несмотря на летальность животных, ТАВК также проявляет свою эффективность в дозе 43 мг/кг м.т.

Введение. Вопросы эпидемиологии и особенностей клинической картины отравлений нейротропными токсикантами, действие которых наносит серьезный вред здоровью пострадавших, являются актуальными и приоритетными. Картина острых и хронических отравлений может быть весьма разнообразна, однако есть ведущие синдромы, такие как астеновегетативный и психоорганический, которые наблюдаются у пострадавших независимо от вида нейротоксиканта. Данные синдромы могут развиваться как в токсикогенную фазу отравления, так и в соматогенную, проявляясь в периоде отдаленных последствий отравлений.

Цель. Научное обоснование рисков отравлений нейротоксикантами, представляющими серьезную угрозу для здоровья населения, связанную с их системным токсическим действием и формированием полиорганной патологии, в том числе на этапе отдаленных последствий отравлений.

Обсуждение. Отмечено, что в картине острых отравлений в Российской Федерации первое место занимают интоксикации веществами, вызывающими первичное поражение ЦНС. Показаны пути поступления нейротоксикантов в организм, описаны формы проявления нейротоксических процессов и патогенез токсического действия органических растворителей, солей тяжелых металлов, барбитуратов и карбаматов. Установлено, что токсичные нейротропные вещества могут оказывать негативное воздействие на нервную систему как напрямую, так и опосредованно, через повреждение других органов и систем. Представлены описания клинических случаев острых отравлений нейротоксикантами. Выявлено, что после отравления представителями группы нейротропных токсикантов через определенный период времени у пострадавшего развиваются отдаленные последствия и клиническая картина их может быть весьма разнообразна.

Выводы. Представленные сведения по отравлениям нейротоксикантами показывают клиническую и патогенетическую значимость их действия не только на ЦНС, но и на другие органы и ткани, развитие системных патологических процессов и полиорганной патологии. Выявленные особенности токсического действия необходимо учитывать при анализе рисков здоровью пострадавших от отравления нейротропными токсикантами, а наиболее значимые проявления действия на другие органы/ткани должны найти отражение в протоколах диагностики степени тяжести таких отравлений и их отдаленных последствий, а также в применении средств метаболического и цитопротекторного действия для их лечения.

Введение. Токсичность многих ксенобиотиков возрастает с температурой воздуха, но неизвестно, относится ли это к наркотическим анальгетикам и как на эту зависимость влияют меры помощи, рекомендуемые при тепловом ударе.

Цель. Оценка влияния повышенной температуры воздуха и местного охлаждения на острую токсичность фентанила.

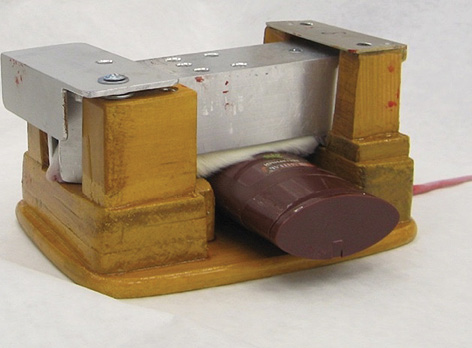

Материалы и методы. Проведены три серии экспериментов: в первой изучено влияние повышенной температуры воздуха на дозовую зависимость летального и наркотического действия фентанила. Формировали 11 групп по 20 крыс, которым внутривенно (в/в) вводили фентанил в дозах 50, 100, 200, 300 или 400 мкг/кг и группу (n = 14) без введения препарата. После введения фентанила часть крыс (n = 100) содержали в течение суток при температуре воздуха 22 °С; вторую часть (n = 100) — 40 мин в термокамере при 40 °С и далее в течение суток при 22 °С; не получивших фентанил наблюдали в термокамере до первого случая гибели, затем — в течение суток при 22 °С. Во второй серии изучено влияние охлаждения головы на летальность, латентное время пробуждения, ректальную температуру крыс (n = 49) через 40 мин после в/в введения фентанила в дозе 300 мкг/кг (LD5). Формировали 4 группы животных, которых после введения фентанила содержали 40 мин при 22 или 40 °С с местным охлаждением neurocranium или без него и последующим наблюдением в течение суток при 22 °С. В третьей серии по такой же схеме изучено влияние охлаждения средней трети вентральной поверхности туловища на летальность, латентное время пробуждения и ректальную температуру крыс (n = 48) через 40 мин после введения фентанила в той же дозе. Статистический анализ проведен с использованием программного обеспечения OriginPro.

Результаты. Сорокаминутное пребывание интактных крыс при 40 °С было нелетальным. После введения фентанила в дозах 100– 400 мкг/кг летальность составила 0–5% при 22 °С и 60–95% при 40 °С. Гипертермия при 40 °С на фоне введения фентанила в дозе 300 мкг/кг замедлялась при охлаждении головы и предотвращалась при охлаждении вентральной поверхности туловища. Охлаждение вентральной поверхности туловища, но не головы, снижало летальность со 100 до 8%. При 22 °С оба варианта местного охлаждения углубляли вызванную фентанилом гипотермию, существенно не влияя на летальность и продолжительность наркоза.

Выводы. Общее перегревание потенцирует летальное и наркотическое действие фентанила на крыс. Охлаждение в этих условиях вентральной поверхности туловища — эффективная мера предупреждения гипертермии и летальности, а охлаждение головы малоэффективно. При комнатной температуре оба варианта местного охлаждения углубляют вызванную фентанилом гипотермию, существенно не влияя на летальность. Требует оценки эффективность охлаждения вентральной поверхности туловища не только при комбинированном, но и при изолированном перегревании организма.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Введение. Современные вызовы национальной безопасности требуют совершенствования системы медико-санитарного обеспечения, в том числе медицинских сил и средств Федерального медико-биологического агентства (далее — ФМБА России, Агентство) в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС), террористических актов и вооруженных конфликтов. Особую значимость приобретает повышение оперативности, эффективности и организованности оказания специализированной медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации пострадавших, раненых и больных, что подтверждается имеющимся опытом участия сводных медицинских отрядов (СМО) ФМБА России в ликвидации последствий крупных ЧС и проводимой специальной военной операции (СВО).

Цель. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы и методического обеспечения создания, подготовки, применения и функционирования СМО ФМБА России.

Материалы и методы. В исследовании использованы нормативные и методические документы Агентства, отчетные материалы окружных медицинских центров (ОМЦ) и данные анкетного опроса 192 медицинских специалистов, вовлеченных в деятельность сводных медицинских отрядов в период 02.2022–06.2025, включая опыт участия в специальной военной операции. При выполнении исследования применялись следующие методы: формально-юридический и контент-анализ, экспертная оценка, статистическая обработка данных, а также методы логического и информационного моделирования. Исследование охватывало правовые, организационные и методические аспекты функционирования СМО в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера. Анализ проводился с учетом обширного опыта ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и участия СМО в осуществлении медицинской эвакуации, оказании медицинской помощи пострадавшим, раненым и больным военнослужащим.

Результаты. Выявлены пробелы в нормативно-методическом обеспечении деятельности СМО ФМБА России, несмотря на их достаточно высокую оперативность реагирования и эффективность функционирования по предназначению, подтвержденные опытом участия в медицинском обеспечении специальной военной операции. Экспертная оценка 192 медицинских специалистов, большая часть которых (60,4%) имела реальный практический опыт работы в составе СМО, показала низкий уровень удовлетворенности действующей нормативно-методической базой, не обеспечивающей в полной мере четкого регулирования порядка создания, подготовки, применения, функционирования и выполнения медицинской эвакуации СМО. На основании полученных данных обоснована необходимость комплексного совершенствования правовых и методических основ деятельности СМО, заключающаяся в разработке и утверждении единого Типового положения о сводном медицинском отряде, внесении дополнений в приказ ФМБА России от 25.04.2022 № 126 с учетом задач по медицинской эвакуации, закреплению за ОМЦ функции по формированию, подготовке и управлению СМО, а также разработке детализированных методических рекомендаций, стандартизирующих организационную структуру, оснащение и критерии готовности СМО. Реализация результатов исследования обеспечит создание условий для разрешения многих проблемных вопросов, имеющих высокую практическую значимость для СМО.

Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о наличии недочетов в нормативно-методической базе, определяющей порядок деятельности СМО, которые препятствуют созданию четких механизмов регулирования формирования, применения и функционирования СМО при организации и оказания медицинской помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, террористических актов и военных конфликтов. Реализация предложенных мер позволит повысить оперативность и эффективность применения СМО в системе медико-санитарного обеспечения в интересах национальной безопасности.

Введение. Травматические повреждения печени представляют собой серьезную проблему современной ургентной хирургии. Разработка новых методов хирургического гемостаза травматических повреждений печени является крайне актуальной задачей неотложной хирургии.

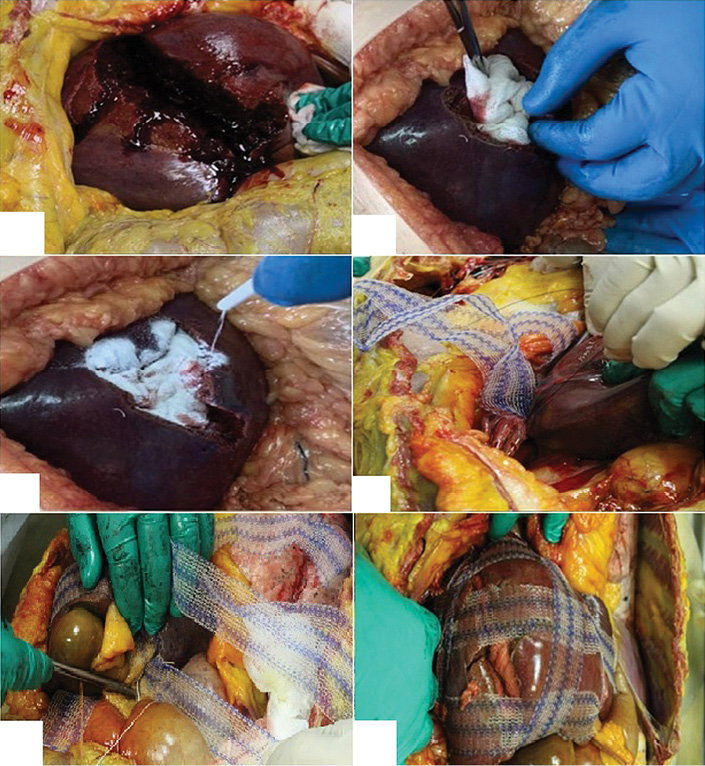

Цель. Разработка и апробация хирургического гемостаза при травматических повреждениях печени путем применения модифицированного пакетирования.

Материалы и методы. На кадаверном материале разработан новый метод хирургического гемостаза при травматических повреждениях печени. В клиническом исследовании приняли участие 27 пациентов с тяжелыми травматическими повреждениями печени (IV степень по AAST). Пациенты были разделены на две группы: основную (n = 14) и контрольную (n = 13). В лечении пациентов основной группы применен новый способ хирургического гемостаза травматических повреждений печени, заключающийся в тампонировании ран печени гемостатической марлей «Сургитамп», пропитанной гранулированным сорбентом «Молселект G-50», с последующим модифицированным пакетированием печени полосками полипропиленового сетчатого импланта; в контрольной группе хирургический гемостаз выполняли путем тампонирования раны печени гемостатическими губками с последующим ушиванием раны. Эффективность применения методики оценивали по следующим показателям: окончательный гемостаз, количество повторных кровотечений, количество повторных операций, летальность, длительность стационарного лечения, длительность пребывания в ОРИТ. Статистическую обработку результатов исследования проводили в программе Statistica 10.

Результаты. Применение модифицированного пакетирования в комплексном лечении пациентов с тяжелыми травматическими повреждениями печени позволило повысить надежность окончательного гемостаза с 46,2 до 92,8% (p = 0,0391), снизить количество повторных кровотечений и операций с 38,4 до 7,1% (p = 0,0391) и уменьшить уровень летальности с 38,4 до 14,2% (p > 0,05).

Выводы. Применение нового комбинированного метода хирургического гемостаза позволило улучшить результаты лечения пациентов с тяжелыми травматическими повреждениями печени за счет повышения надежности окончательного гемостаза, уменьшения повторных кровотечений и операций, снижения летальности.

Введение. Осколочные ранения шеи с повреждением сосудисто-нервного пучка в ходе ведения боевых действий являются актуальной проблемой медицины экстремальных ситуаций. Высокая смертность, а также отсутствие достаточного количества исследований создают неопределенность в выборе тактики лечения.

Описание клинического случая. Представлено успешное хирургическое лечение военнослужащего в военно-полевом госпитале с осколочным ранением шеи инородным металлическим телом (осколком снаряда), внутренней яремной вены, и флотирующим тромбом. Выполнена открытая операция — удаление инородного металлического тела и флотирующего тромба из внутренней яремной вены с ушиванием стенки вены полипропиленовой нитью 7/0. Послеоперационный период протекал без особенностей.

Выводы. В представленной работе продемонстрированы ранее не публиковавшиеся данные о варианте осколочного повреждения внутренней яремной вены. Предложенный способ хирургического лечения показал свою эффективность и безопасность.

РАДИОБИОЛОГИЯ

Введение. Регистр персонала ПО «Маяк» создан для исследования отдаленных стохастических медицинских последствий профессионального радиационного облучения работников первого в СССР предприятия ядерной промышленности.

Цель. Оценка радиогенного риска при пролонгированном профессиональном облучении в когорте работников ПО «Маяк», в том числе в когорте лиц, работавших в условиях штатной радиационной обстановки.

Материалы и методы. Выполненная работа является одним из этапов пожизненного ретроспективного эпидемиологического исследования показателей здоровья, в том числе заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований (ЗНО), проводимого на базе медико-дозиметрического регистра работников ПО «Маяк». Доступная для исследованная когорта ограничена работниками трех основных производств и двух вспомогательных заводов, а также периодом найма на работу 1948–1982 гг. В исследуемой когорте, основываясь на фактических данных об уровнях облучения и полученных оценках медицинских последствий, выделены две субкогорты: 1948–1958 гг. — субкогорта найма в период освоения технологии и высоких уровней профессионального облучения и 1959–1982 гг. — субкогорта найма в период штатной эксплуатации производства и сопоставимых с современными пределами доз. На современном этапе достигнутый возраст работников, включенных во вторую субкогорту, и объем накопленных данных позволил провести анализ для лиц, работавших в штатных условиях, исключив влияние высоких доз и мощностей доз, и расширить область полученных статистически значимых прямых оценок радиогенного риска ЗНО. Все исследования радиогенного риска в когорте работников ПО «Маяк» проведены с использованием пакета для статистической обработки данных Epicure.

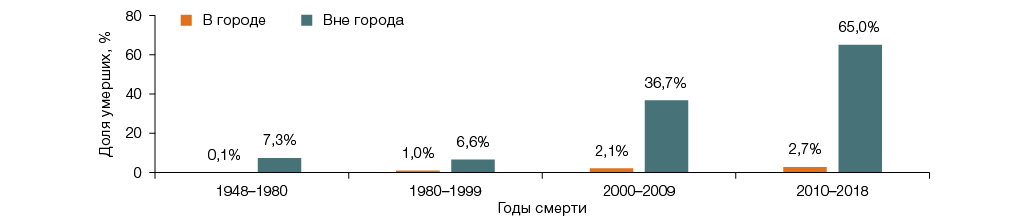

Результаты. Когорта состоит из 25 755 работников. Жизненный статус в период до 31.12.2018 известен для 94%. В субкогорте 1948–1958 гг. найма средняя накопленная доза гамма-облучения составила 748 мГр, 1959–1982 гг. — 130 мГр. В целом область малых доз гамма-излучения включала 10 304 (40,1% членов когорты) человека. Средняя накопленная доза в легких за счет альфа-облучения инкорпорированным 239Pu составляла 179,4 мГр, для субкогорт 1948–1958 и 1959–1982 гг. — 329,2 и 41,0 мГр соответственно. Оценка избыточного относительного радиационного риска на 1 Гр дозы альфа-излучения в легких составила 3,5–8,0 на 1 Гр для мужчин в возрасте 60 лет. Не найдено отклонений от линейности. Радиогенный риск снижался с увеличением возраста. Выявлена нелинейная зависимость риска ЗНО печени. Основным отдаленным эффектом внешнего гамма-облучения являлось развитие лейкоза, для которого нелинейная зависимость с модификацией радиационного риска по временным характеристикам, связанным с возрастом на момент облучения, временем, прошедшим с момента облучения, и достигнутым возрастом является лучшей аппроксимацией, чем линейная. Для солидных ЗНО коэффициент риска от внешнего гамма-излучения составил 0,1–0,4 на 1 Гр. Среди лиц, работавших в условиях штатной радиационной обстановки (1959–1982 гг. найма), оценка атрибутивного риска ЗНО, за исключением опухолей органов основного депонирования плутония, позволяет отнести 1–5% случаев к радиационно-индуцированным, причем только вследствие влияния внешнего гамма-излучения.

Выводы. Когорта работников ПО «Маяк», обеспеченная высококачественными медико-дозиметрическими данными, является важным источником прямых эпидемиологических оценок радиогенного риска при профессиональном пролонгированном радиационном воздействии. Выделение периода штатной эксплуатации производства, с одной стороны, подтверждает величину канцерогенного риска, с другой — указывает на необходимость расширения периода наблюдения и самой когорты лиц, работавших в условиях, сопоставимых с современными.

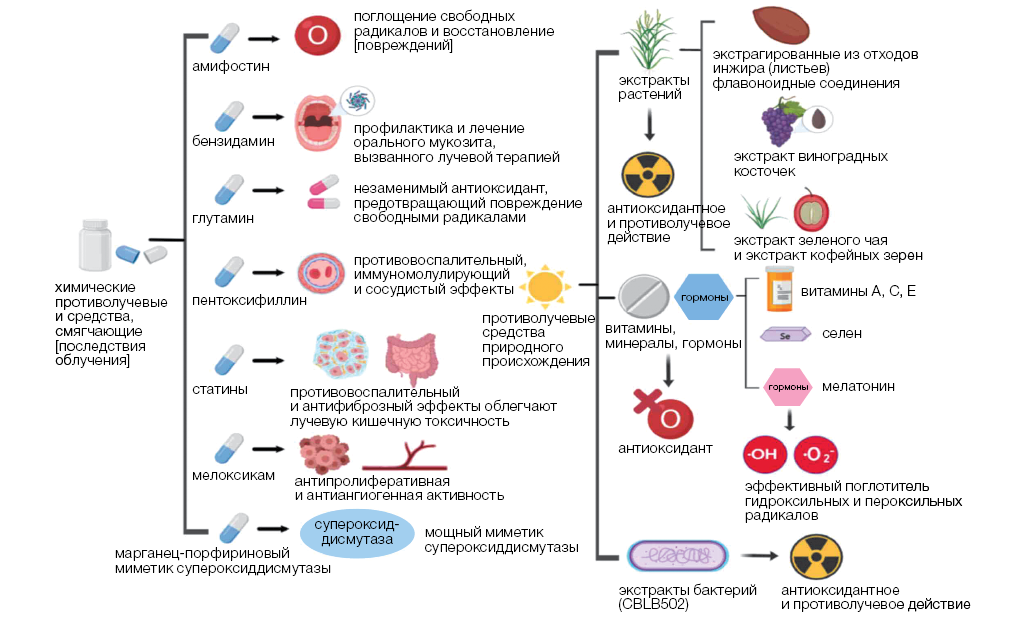

Введение. Многообразие клинических проявлений лучевой болезни создает значительные сложности в разработке универсального средства профилактики и терапии радиационных поражений.

Цель. Оценка перспектив использования альфа-2-макроглобулина (α2-МГ) как противолучевого средства.

Обсуждение. Установлено, что существующие средства не позволяют одновременно реализовать несколько механизмов противолучевого действия, основным направлением является разработка комплексных рецептур. Однако многие радиопротекторы токсичны и имеют побочные эффекты, разнонаправленность их воздействия препятствует комплексному применению. Известно, что α2-МГ, помимо ингибирования протеиназ, задействован в обмене липидов и регуляции антиоксидантной системы, влияет на активность ферментов, связывает и транспортирует многие цитокины, воздействует на функции иммунокомпетентных клеток, контролирует развитие воспалительной реакции и процессы ремоделирования тканей. Опубликован ряд работ, подтверждающих, что α2-МГ является перспективным радиопротектором и основным компонентом врожденной радиозащиты.

Выводы. Препараты полифункциональных белков крови человека могут служить основой для разработки средств профилактики и лечения радиационных поражений. Введение α2-МГ в организм снижает летальность, защищает ДНК от повреждения, снижает уровень окислительного стресса, уменьшает выраженность лейкопении и тромбоцитопении, количество очагов некроза. Требуются дополнительные исследования радиозащитных свойств данного белка и оптимизация методов выделения из крови под производственные нужды.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ

Введение. Первичная гипероксалурия 1-го типа (ПГ1) — наследственное заболевание, вызывающее избыточную выработку оксалатов в печени, что приводит к гипероксалурии, образованию камней в почках, нефрокальцинозу и прогрессирующему повреждению почек. В основе ПГ1 лежат мутации гена AGXT, в то время как 2-й и 3-й типы гипероксалурии вызваны мутациями GRHPR и HOGA1 соответственно. Лумасиран, препарат на основе РНК-интерференции (RNAi), воздействует на ген HAO1 (оксидаза гидроксикислот 1) и снижает уровень гликолатоксидазы, что приводит к снижению выработки оксалатов печенью.

Цель. Оценка эффективности, безопасности и особенностей клинического применения лумасирана у взрослых и детей с генетически подтвержденной первичной гипероксалурией 1-го типа.

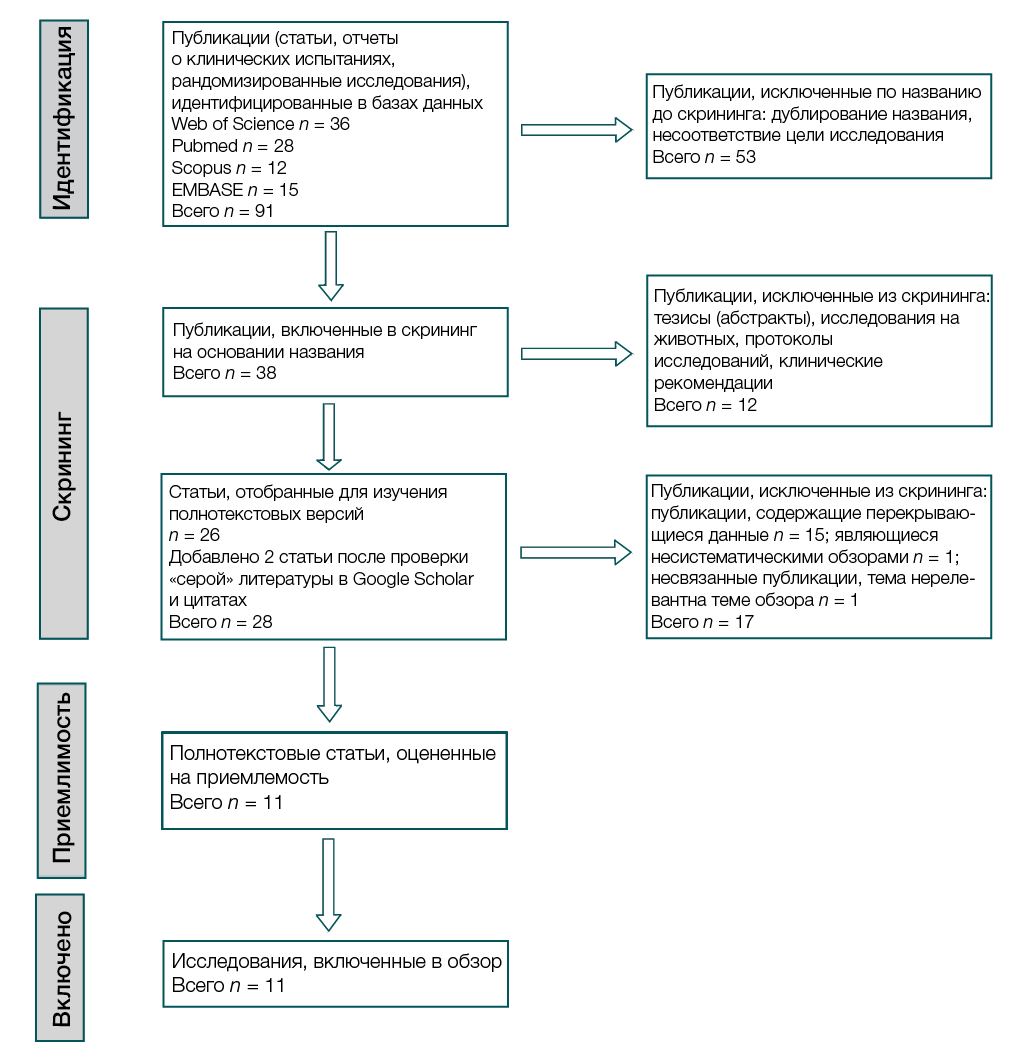

Материалы и методы. Систематический обзор проведен согласно критериям PRISMA 2020; выполнен поиск в четырех базах данных (PubMed, Scopus, Web of Science и EMBASE). Отобраны исследования о применении лумасирана у детей или взрослых пациентов с генетически подтвержденной первичной гипероксалурией 1-го типа. Качество и риск системной ошибки оценивали с помощью инструментов критического анализа JBI (Института Джоанны Бриггс). В работу включено 11 исследований (2 рандомизированных контролируемых исследования, 2 проспективных несравнительных исследования с одной группой, 1 серия случаев (с участием 5 пациентов) и 6 индивидуальных отчетов о клинических случаях с участием детей и взрослых).

Обсуждение. Установлено, что применение лумасирана способствовало снижению уровней оксалатов в моче (UOx) (примерно на 60–75%) и оксалатов плазмы крови (POx) (примерно на 30–60%). У пациентов разного возраста, от младенцев до взрослых, значительно стабилизировалась или улучшалась функция почек и снижалось прогрессирование нефрокальциноза. Лумасиран продемонстрировал благоприятный профиль безопасности, при этом наиболее частыми побочными эффектами были слабые реакции в месте инъекции и серьезных проблем, требующих прекращения лечения, не возникало.

Выводы. Подавляя экспрессию гликолатоксидазы, лумасиран неизменно демонстрировал выраженную эффективность в снижении уровня оксалатов, однако есть различия в терапевтических подходах применения препарата у взрослых пациентов и младенцев, а также различные эффекты от воздействия в зависимости от исходной ренальной функции и режимов дозирования. Как у детей, так и у взрослых наблюдали значительное улучшение и нормализацию почечной функции, но младенцам и пациентам с прогрессирующей хронической болезнью почек требовалась корректировка дозы; в исследованиях также продемонстрирована большая вариабельность в значениях ренальных показателей и особенно в отношении прогрессирования нефрокальциноза. Хотя необходимы дополнительные крупномасштабные долгосрочные исследования, наши результаты показывают, что лумасиран может замедлять прогрессирование заболевания почек и потенциально снижать или отсрочить необходимость в трансплантации почек при ПГ1.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Введение. Переломы, в особенности низкоэнергетические, чаще встречаются у спортсменок с олиго/аменореей по сравнению со сверстницами без нарушений менструального цикла, что связано с различными гормональными изменениями и нарушением процессов ремоделирования костной ткани.

Цель. Оценка состояния метаболизма костной ткани и гормональных показателей в сыворотке крови у высококвалифицированных спортсменок, не достигших 18-летнего возраста, с первичной аменореей и без нарушений менструального цикла.

Материалы и методы. Проведено одномоментное одноцентровое исследование с участием 111 юных спортсменок в возрасте 15–18 лет (средний возраст 15,9 [14,9; 16,6] года), входящих в состав сборных команд РФ по 5 видам спорта и проходивших углубленное медицинское обследование в ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России» в период с марта 2021 по июль 2023 г. Спортсменки были разделены на 2 группы в зависимости от наличия первичной аменореи. В группу с первичной аменореей включены 23 спортсменки (средний возраст 15,8 [15,1; 16,3] года); в группу сравнения — 88 спортсменок (средний возраст 15,9 [14,9; 16,6] года) с регулярным менструальным циклом. У спортсменок определяли уровень остеокальцина, С-концевого телопептида (β-CrossLaps), проколлагена 1-го типа (P1NP), паратиреоидного гормона (ПТГ), витамина D (25(ОН)D3) и активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в сыворотке крови. Для оценки гормонального статуса проведена оценка уровней лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), эстрадиола и лептина. Оценка полового развития проведена по классификации Tanner, оценка композиционного состава тела — методом биоимпедансного анализа. Статистическая обработка данных произведена с использованием пакета прикладных программ Statistica v. 10.0 (StatSoft Inc., США).

Результаты. Для спортсменок с первичной аменореей характерны более низкие значения массы тела (р < 0,0001) и содержания жировой ткани (%) в организме (р < 0,0001) по сравнению со сверстницами без нарушений менструального цикла. Анализ уровней ЛГ (р = 0,328) и ФСГ (р = 0,069) не выявлял статистически значимых различий в исследуемых группах, однако у девочек с первичной аменореей отмечали более низкие уровни эстрадиола 182,0 [123,0; 227,0] и 244,0 [143,5; 518,5] (р = 0,002) и лептина 2,1 [1,2; 4,1] и 9,1 [5,1; 14,9] (р < 0,0001) по сравнению со спортсменками без нарушений менструального цикла. У спортсменок с первичной аменореей выявлено повышение как маркеров костеобразования (P1NP, остеокальцин), так и костной резорбции (β-CrossLaps и ЩФ) по сравнению со сверстницами без нарушений менструального цикла.

Выводы. Для несовершеннолетних спортсменок с первичной аменореей характерно дисгармоничное физическое развитие за счет дефицита массы тела, сопровождающееся снижением содержания жировой ткани в организме, снижением уровня лептина и эстрадиола и сохранной функцией гонадостата, а также повышением маркеров метаболизма костной ткани. Выявленные гормональные и метаболические особенности могут являться значимым фактором риска развития нарушений ремоделирования костной ткани у данной группы спортсменок.

Введение. Около 46% травм крупных суставов занимают повреждения коленного сустава, в структуре которых у детей и подростков порядка 15–24% приходится на переднюю крестообразную связку (ПКС). Для сокращения вероятности отдаленных осложнений после травм у несовершеннолетних профессиональных спортсменов, реабилитационного периода и скорейшего возвращения в спорт высших достижений необходимо внедрение в клиническую практику инновационных технологий регенеративной медицины, в том числе с использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP). Применение PRP имеет ряд преимуществ по сравнению с другими консервативными методами терапии, а именно: являясь ортобиологическим препаратом, PRP представляет собой биологическое вещество собственного организма пациента, способствующее ускорению регенерации с минимальным риском возникновения побочных явлений; это малоинвазивная манипуляция, при соблюдении методики не приводящая к осложнениям. Несмотря на то что PRP-терапия широко применяется при лечении заболеваний и повреждений крупных суставов у взрослой категории пациентов, использование данного терапевтического метода у несовершеннолетних спортсменов изучено недостаточно, в связи с чем и явилось целью настоящей работы.

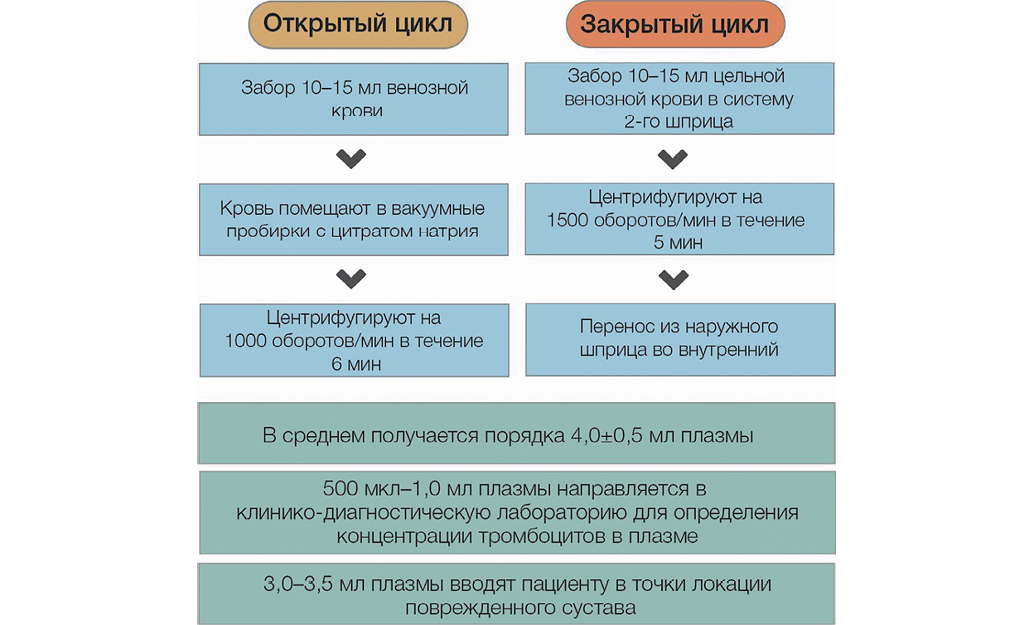

Описание клинического случая. Представлено клиническое наблюдение профессионального спортсмена с травмой коленного сустава с оценкой функциональных и клинических результатов PRP-терапии. В данной работе продемонстрированы две стандартизированные методики по применению PRP, обозначены преимущества закрытого цикла приготовления PRP: минимизация контакта с внешней средой, снижающего возможные риски инфицирования; сокращение расходных материалов, повышающего экономическую эффективность. Описанный клинический случай травмы ПКС у юниора с полным функциональным и структурным (по данным магнитно-резонансной томографии) восстановлением при проведении PRP-терапии продемонстрировал эффективность, безопасность и хорошую переносимость применения плазмы, обогащенной тромбоцитами. Положительный результат отмечен как клинически (констатация регресса болевого синдрома, оцениваемого по визуально-аналоговой шкале, восстановления функции сустава, положительная динамика провокационных тестов (тест Лахмана и переднего выдвижного ящика)), так и по данным визуализации.

Выводы. Применение PRP-терапии при травмах ПКС у несовершеннолетних профессиональных спортсменов является перспективным терапевтическим подходом в ортопедии и спортивной медицине с использованием технологий регенеративной медицины. Закрытый цикл приготовления PRP имеет ряд преимуществ перед открытым, включая экономическую эффективность благодаря минимизации расхода медицинских изделий. Показана безопасность метода при соблюдении требований к его проведению (асептика, антисептика, ультразвуковой контроль и др.) и подтверждена высокая чувствительность магнитно-резонансной томографии в рамках оценки динамики повреждений ПКС.

Введение. Проблемы со здоровьем полости рта, такие как кариес зубов, заболевания пародонта и неправильный прикус, могут вызывать боль, дискомфорт и системные проблемы со здоровьем, что, в свою очередь, может негативно сказаться на работоспособности и выносливости спортсмена. Наряду с этим существует и необходимость разработки комплексных стоматологических программ для профессионального спорта.

Цель. Определение статистически значимых различий параметров работоспособности у спортсменов-единоборцев для разработки мероприятий по коррекции стоматологического статуса у высококвалифицированных спортсменов.

Материалы и методы. Проведен математико-статистический анализ деперсонализированных медицинских данных результатов углубленного медицинского обследования спортсменов высокого класса. Обработаны данные 1887 представителей спортивных единоборств (n = 1887; мужчины n = 1190; женщины n = 697). Выборка была разделена на 2 группы: спортсмены без стоматологической патологии — группа «0» (n = 791; Me среднего возраста 21,00 [19,00; 25,00]); спортсмены со стоматологическими диагнозами — группа «1» (n = 1096; Me среднего возраста 19,00 [17,00; 24,00]). В работе учитывали также диагнозы эндокринолога и гастроэнтеролога. Анализировали морфометрические характеристики и физиологические показатели нагрузочного тестирования. Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 4.6.0.

Результаты. Выявлено значительное влияние стоматологических заболеваний на физическую работоспособность и выносливость. Наличие стоматологического диагноза (группа «1») связано со статистически значимыми различиями (р < 0,05) по сравнению с группой спортсменов без стоматологического диагноза (группа «0»), по ряду физиологических показателей характеризующих физическую выносливость и работоспособность: дыхательный коэффициент R(0) = 1,05 [1,03; 1,09], R(1) = 1,04 [1,03; 1,07]; частота сердечных сокращений аэробного порога ЧССАП(0) = 110,00 [100,00; 122,00], ЧССАП(1) = 114,00 [102,00; 126,00]; частота сердечных сокращений на уровне анаэробного порога ЧССПАНО(0) = 143,00 [132,00; 154,00], ЧССПАНО(1) = 147,00 [134,00; 158,00]; частота сердечных сокращений на пике нагрузки ЧССПИК(0) =151,00 [144,00; 160,00], ЧССПИК(1) = 152,00 [144,00; 163,00]; частота сердечных сокращений на 3-й минуте восстановления ЧСС3 мин(0) = 91,00 [82,00; 101,00], ЧСС3 мин(1) = 93,00 [84,00; 102,00]; мощность ступени, на которой достигнут уровень порога анаэробного обмена, МощПАНО(0) = 190,00 [165,00; 230,00], МощПАНО(1) = 200,00 [165,00; 240,00].

Выводы. Стоматологические заболевания снижают работоспособность спортсменов, особенно на субмаксимальных уровнях нагрузки, что может негативно сказываться на тренировочном процессе и соревновательных результатах в боевых искусствах. В связи с этим рекомендованы комплексная программа профилактики и регулярные стоматологические осмотры как обязательная часть подготовки, особенно в контактных видах спорта. На основании анализа результатов исследования предложено использовать индивидуальные элайнеры для предотвращения избыточного воздействия на зубы в условиях перегрузок и экстремальных ситуаций.

АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И МОРСКАЯ МЕДИЦИНА

Введение. Экспериментальные возможности во время реального космического полета ограничены, поэтому актуально использование наземных моделей, таких как «сухая» иммерсия (СИ) и антиортостатическая гипокинезия (АНОГ). Изменения костной ткани индуцируются изменением комплекса факторов внешней среды на протеомном уровне, компенсируя изменения, вызванные снижением гравитации и уменьшением двигательной активности, но в дальнейшем с продолжением воздействия включаются другие контуры регуляции.

Цель. Сравнительная оценка протеомной регуляции состояния костной ткани в 21-суточной антиортостатической гипокинезии (-6°) и 21-суточной «сухой» иммерсии.

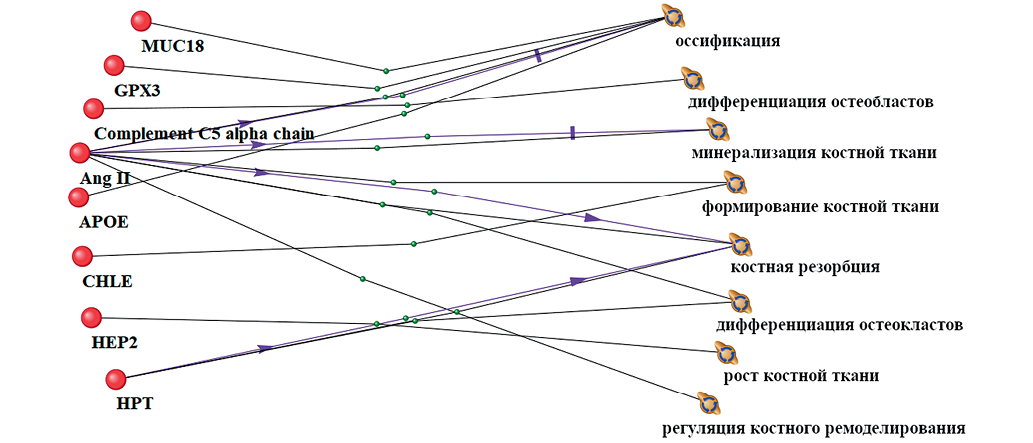

Материалы и методы. Методами масс-спектрометрии исследовали образцы плазмы крови 8 здоровых испытателей-добровольцев мужчин (средний возраст 20–44 года) в условиях 21-суточной АНОГ и 10 испытателей (средний возраст 23–34 года) в условиях 21-суточной «сухой» иммерсии. Для статистического анализа и определения молекулярных функций и биологических процессов, в которых участвовали белки, применяли программный пакет Perseus. Соответствие основных биологических процессов, согласно генным онтологиям, указанным в базе данных GO, и определенных белков устанавливали с помощью базы знаний системы ANDSystem, STRING.

Результаты. Выявлено 9 белков с достоверно изменяющимся уровнем на 21-е сутки АНОГ (р < 0,05) и 8 белков с достоверно изменяющимся уровнем на 21-е сутки СИ (р < 0,05), связанных с биологическими процессами, протекающими в костной ткани. Часть выявленных белков связаны в устойчивые сети белок-белковых взаимодействий, то есть могут коэкспрессироваться. Выделены два общих белка (гаптоглобин и глутатионпероксидаза) на 21-е сутки СИ, 21-е сутки АНОГ.

Выводы. Полученные данные впервые обращают внимание на протеомные механизмы регуляции биологических процессов костной ткани у здоровых лиц под влиянием 21-суточной АНОГ и 21-суточной «сухой» иммерсии. Приведены аннотации каждого белка — участника биологических процессов в костной ткани в 21-суточной АНОГ (-6°) и 21-суточной «сухой» иммерсии. Эти результаты имеют большое значение для авиакосмической и клинической медицины.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Введение. В современных условиях старения населения и увеличения продолжительности жизни актуальной становится проблема сохранения профессионального долголетия работников, особенно в высокотехнологичных и потенциально опасных отраслях. Существующие методы оценки профессионального здоровья часто фрагментарны и не учитывают комплексное влияние физических, психологических и социальных факторов. Для решения этой проблемы предлагается разработка интегрального группового индекса профессионального долголетия (ИГИПД).

Цель. Разработка и внедрение ИГИПД как инструмента количественной оценки уровня профессионального долголетия коллектива работников атомной отрасли с учетом заболеваемости, состояния здоровья, результатов медосмотров и психофизиологического обследования, уровня стресса и вовлеченности.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование с периодом охвата 2023–2024 гг. Объектом анализа были деперсонифицированные данные работников ВНИИТФ (г. Снежинск) и Калининской АЭС (г. Удомля). В исследование включены кадровые отчеты о заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ), заключительные акты периодических медицинских осмотров (ПМО), годовые отчеты психофизиологических обследований (ПФО), а также результаты корпоративных анкетирований уровня стресса (УС) и эмоционального выгорания (УЭВ). В статье приведены только относительные сводные данные; условия труда в расчет индекса не включались. Для оценки параметров применялись стандартизированные методики: «Шкала воспринимаемого стресса-10», «Burnout Assessment Tool», а также методика Е.Л. Ноткина для анализа ВУТ.

Результаты. Расчет ИГИПД показал положительную динамику: индекс претерпел повышение на 2,6 балла на Калининской АЭС (рост с 69,6 до 72,2 балла) и снижение показателя во ВНИИТФ (с 67,2 до 65,8 балла). Ключевым фактором, оказавшим наиболее выраженное негативное влияние, явился высокий уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности (1914 дней на 100 работников во ВНИИТФ). На Калининской АЭС зафиксировано улучшение распределения работников по группам здоровья и снижение доли лиц с высоким уровнем эмоционального выгорания, что указывает на эффективность реализуемых организацией профилактических мероприятий.

Выводы. ИГИПД доказал свою эффективность как инструмент для мониторинга профессионального долголетия и выявления зон риска. Результаты исследования подчеркивают необходимость комплексных программ, направленных на снижение заболеваемости, управление стрессом и повышение вовлеченности работников. Методология ИГИПД может быть адаптирована для других отраслей, а ее дальнейшее совершенствование позволит повысить точность оценок. Полученные данные имеют практическую значимость для разработки корпоративных программ по сохранению здоровья и продлению профессионального долголетия работников.

НЕЙРОБИОЛОГИЯ

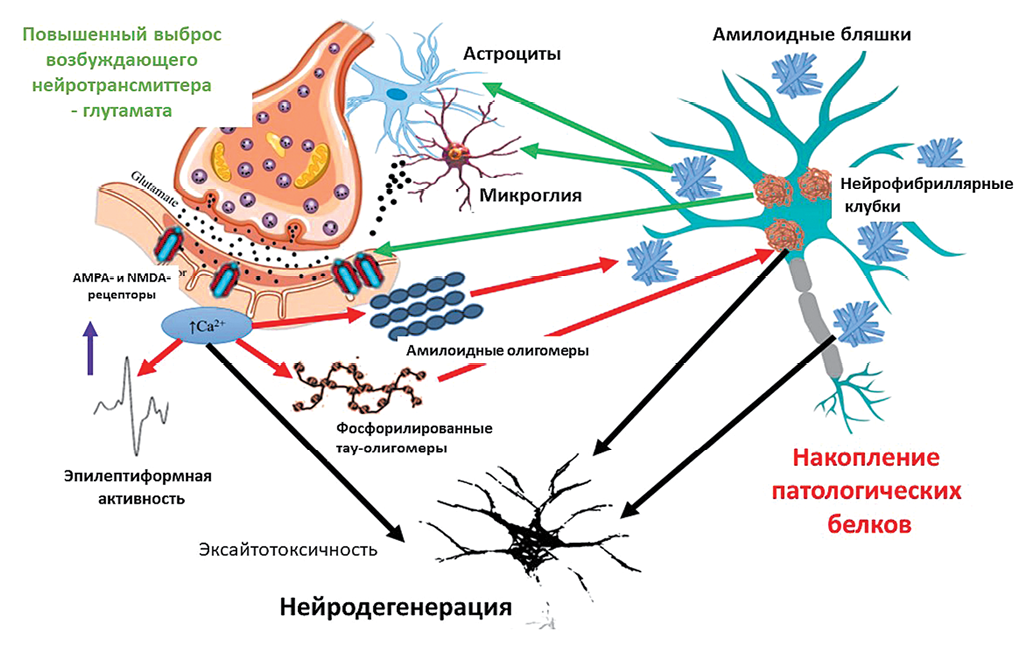

Введение. Высокая распространенность и значительная инвалидизация пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) требуют поиска новых маркеров прогрессирования этого заболевания, а также новых подходов к его лечению. В последнее время накапливается все больше сведений о значимости применения электроэнцефалографии у пациентов с БА с целью выявления эпилептиформной активности у данной категории.

Цель. Определение частоты встречаемости эпилептиформной активности у пациентов с БА и оценка ее клинической и диагностической значимости.

Обсуждение. Установлено, что проведение ЭЭГ, особенно продолженной, с включением сна, позволяет выявить субклиническую эпилептиформную активность, которая ассоциирована с более выраженными когнитивными нарушениями и способствует прогрессированию заболевания. В обзоре рассмотрены данные исследований по распространенности и клинической значимости субклинической эпилептиформной активности у пациентов с БА без диагноза «эпилепсия». Также освещены основные патофизиологические механизмы взаимосвязи эпилептиформной активности и прогрессирования когнитивных нарушений в рамках БА. Кроме того, рассматривается вопрос о целесообразности назначения специфической противоэпилептической терапии при выявлении субклинической эпилептиформной активности.

Выводы. Показана высокая клиническая значимость проведения электроэнцефалографии и выявления эпилептиформной активности у пациентов с болезнью Альцгеймера вследствие ее потенциального негативного влияния на прогрессирование когнитивных нарушений и повышения рисков развития эпилептических приступов.

ГЕМАТОЛОГИЯ

Введение. Среди тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделяют артериальные или венозные тромбозы, которые приводят не только к более тяжелому течению заболевания, но и к увеличению летальности. Развитие гиперкоагуляции, предшествующее реализации тромбоза, обусловлено выраженной активацией системы гемостаза, а также появлением в циркуляции микрочастиц (МЧ), которые генерируются активированными клетками крови и увеличивают прокоагулянтную направленность гемостаза. В связи с этим оценка прогностического значения изменений показателей системы гемостаза, связанных с течением и исходом COVID-19, представляет большой интерес.

Цель. Выявить предикторы неблагоприятного исхода новой коронавирусной инфекции на основе оценки параметров, характеризующих состояние системы гемостаза.

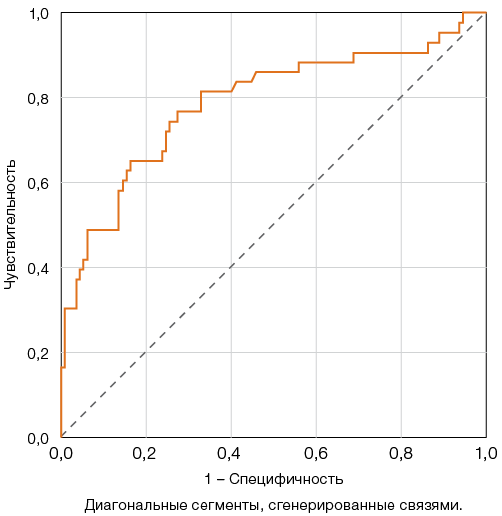

Материалы и методы. Обследовано 163 пациента (78 мужчин и 85 женщин, возраст которых колебался от 35 до 90 лет, медиана возраста — 69 лет) в остром периоде с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. В зависимости от исхода заболевания пациенты были разделены на две группы: группа «выжившие пациенты» (n = 120); группа «умершие пациенты» (n = 43). Проведено исследование показателей плазменного гемостаза (протромбинового теста по Квику, концентрации фибриногена, активированного парциального тромбопластинового времени, активности фактора VIII, ристоцетин-кофакторной активности и содержания фактора Виллебранда, активности протеина С, антитромбина, уровня свободного протеина S), а также оценка характеристик МЧ. Статистическую обработку полученных результатов выполняли с помощью пакета программного обеспечения Statistica 12.0.

Результаты. У пациентов с неблагоприятным исходом заболевания получено значимое снижение протромбинового теста (ПТ) по Квику и активности антитромбина, повышение активности фактора Виллебранда, концентрации D-димера и количества тромбоцитарных МЧ. Проведенный анализ чувствительности и специфичности данных параметров позволил рассматривать ПТ по Квику менее 70% (чувствительность и специфичность составили 70 и 74,3% соответственно), уровень D-димера более 800 нг/мл (чувствительность и специфичность — 72 и 75,2% соответственно) и количество тромбоцитарных МЧ более 3,22% (чувствительность и специфичность — 77,8 и 72,7% соответственно) в качестве пороговых значений, ассоциированных с летальным исходом от СOVID-19.

Выводы. На основании проведенного ROC-анализа получены прогностические модели риска возникновения неблагоприятного исхода COVID-19, сопряженные с изменениями параметров системы гемостаза: концентрации D-димера, ПТ по Квику и количества тромбоцитарных МЧ, которые могут быть использованы в качестве лабораторных предикторов неблагоприятного течения заболевания.

ISSN 2713-2765 (Online)